À l’heure où nos vies se jouent souvent sur les écrans, où chaque geste intime peut se transformer en données accessibles à une multitude d’inconnus, la question de l’intimité se pose avec une acuité renouvelée. Qu’entend-on encore par intimité ? Un refuge secret, vrai sanctuaire de l’âme, ou bien un concept dépassé voué à s’effacer sous la pression d’une transparence numérique omniprésente ? Aristote avait déjà défini une frontière nette entre la maison privée (l’« oikos ») et l’agora publique, espace du visible et du politique. Mais aujourd’hui, ces limites semblent vaciller. En effet, notre intimité se trouve-t-elle irrémédiablement exposée, fragmentée, recomposée ? Ce phénomène invite à repenser non seulement ce que signifie « être soi » à l’ère digitale, mais aussi les formes multiples d’enjeux qui en découlent, entre liberté, contrôle et reconnaissance sociale.

L’intimité dans la tradition philosophique et religieuse

A. La distinction sphère publique/sphère privée chez Aristote

Dès l’Antiquité, la notion d’intimité trouve son ancrage dans la distinction fondamentale entre sphère publique et sphère privée. Aristote, dans sa Politique, différencie l’« oikos » (la maison, domaine propre à la vie privée et familiale) de l’« agora » (l’espace public de la citoyenneté et du débat). Cette séparation structure la cité grecque et pose les fondements d’un espace réservé à l’individu et à ses proches, à l’abri du regard collectif indique que l’intimité domestique – le cercle familial et amical – diffère radicalement de la communauté politique. L’« oikos » protège l’individu du regard public ; il garantit une certaine opacité, une distance nécessaire à l’éclosion de la subjectivité. Ce lieu du secret, du non-dit ou du caché, devient paradoxalement la condition de possibilité d’une parole authentique dans l’espace public.

B. L’âme comme lieu de révélation de l’intimité

Avec le christianisme, l’intimité accède à une nouvelle profondeur. Saint Augustin, dans Les Confessions, introduit la notion d’intériorité radicale : l’âme devient le théâtre de la vie spirituelle, un lieu secret où Dieu peut résider. Il écrit : « Tu étais plus intime à moi que moi-même », ouvrant la voie à un dialogue intérieur entre l’homme et le divin, et mettant l’accent sur l’exploration du « for intérieur ». Cette conception de l’intime comme théâtre du dialogue spirituel irrigue toute la mystique chrétienne. À la suite d’Augustin, Maître Eckhart parlera, au XIIIᵉ siècle, de la « petite forteresse intérieure », tandis que Thérèse d’Avila évoquera le « château de l’âme ».

C. L’écriture de soi

À l’époque moderne, dans Les Confessions, Rousseau s’inspire du modèle augustinien tout en l’écartant vers une exigence nouvelle : revendiquer l’exposition volontaire de l’intime. En écrivant : « Je forme une entreprise qui n’eut jamais d’exemple ; et dont l’exécution n’aura point d’imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature », Rousseau fait de la sincérité et du dévoilement de soi le lieu de l’authenticité. L’intimité n’est plus seulement dissimulation, elle devient l’espace d’une mise en lumière réfléchie, un acte de courage visant à se dire entier, au risque d’être jugé. Ainsi, au fil des siècles, l’exploration du for intérieur passe du dialogue avec Dieu à l’écriture de soi, du secret spirituel à la revendication d’une transparence réflexive : l’intime, désormais, unit la quête de vérité, la liberté individuelle et l’aventure de la subjectivité.

L’émergence d’un nouveau paradigme : le numérique transforme-t-il l’intimité ?

A. L’intimité menacée à l’ère numérique?

Avec l’ère numérique, la notion d’intimité subit une transformation radicale : les catégories traditionnelles du privé et du public, décrites par Hannah Arendt dans La Condition de l’homme moderne, vacillent. Arendt distingue la sphère privée, refuge de l’individu, de la sphère publique, lieu de l’action et de la visibilité sociale : « La privation de la sphère privée, c’est la privation de la possibilité d’être soi-même ». Or, avec le numérique, ces frontières deviennent poreuses. Les réseaux sociaux, par exemple, contestent la séparation entre l’intimité et l’exposition : publier des photos sur Instagram ou livrer ses opinions sur TikTok efface la distinction entre secret et spectacle. Désormais, l’intime s’expose, parfois de manière consciente, souvent sous la pression d’une norme implicite de transparence.

B. Voir et savoir

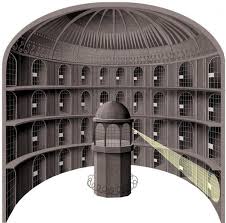

Cette évolution s’inscrit dans le sillage de la philosophie du soupçon, développée notamment par Michel Foucault. Dans Surveiller et punir, Foucault décrit le Panoptique, imaginé par Jeremy Bentham, comme « une machine à dissocier le couple voir-être vu » : les individus, se sachant potentiellement observés à chaque instant, intériorisent la surveillance et adaptent eux-mêmes leur comportement. Il précise : « Le Panoptique est une machine merveilleuse qui, à partir des désirs les plus différents, fabrique des effets homogènes de pouvoir. » Ainsi, le pouvoir ne réside plus dans une personne ou une institution, mais dans la structure même de la surveillance, qui automatise et rend anonyme le contrôle social : « Il y a une machinerie qui assure la dissymétrie, le déséquilibre, la différence ; peu importe qui exerce le pouvoir. »

En transposant ce modèle à l’ère numérique, on observe une extension saisissante du panoptisme. Aujourd’hui, ce ne sont plus simplement les surveillants d’une tour centrale, mais l’ensemble des technologies numériques, algorithmes, plateformes, et même les pairs, qui participent à cette observation permanente. Les réseaux sociaux, la collecte massive de données personnelles, la publicité ciblée ou la géolocalisation automatisent un regard dont « le contrôle continu » s’inscrit au cœur de la société. Foucault l’affirmait déjà : « L’enfermement n’est plus nécessaire, ce qui compte, c’est le contrôle continu. » Cela signifie qu’à l’ère du numérique, chaque individu, par ses traces numériques, alimente une cartographie complexe de l’intime : données collectées, stockées, analysées puis exploitées à des fins économiques ou politiques.

C. Vers la fin de la sphère privée

Les pratiques contemporaines d’« exposition de soi », analysées par des sociologues comme Dominique Cardon, illustrent ce bouleversement : le « carnet d’identité numérique » construit sur Instagram, l’affichage des émotions ou des moments privés, sont autant de signaux adressés à l’autre, dans l’espoir d’une reconnaissance. Mais cette visibilité n’est pas sans risque : la comparaison, l’angoisse du jugement ou la perte du contrôle sur ses propres données fragilisent la frontière intime. Des exemples récents de « cancel culture » ou de « doxing » rappellent la fragilité de l’intime à l’heure du partage massif.

Ainsi, la société digitale incarne un « super-panoptique » où l’intime n’est plus protégé mais exposé, extrait et parfois marchandisé : « La machine à voir … devient un édifice transparent. » Foucault nous invite alors à interroger la porosité des frontières de l’intime à l’ère numérique, rappelant que la véritable menace du panoptisme moderne ne réside pas seulement dans la surveillance externe, mais dans l’intériorisation, par chacun, du regard social et du contrôle algorithmique constant.

L’intimité, un enjeu de liberté ou de contrôle ?

A. Le voile du secret

L’intimité oscille traditionnellement entre espace de liberté et zone fragile exposée au contrôle. Dès le XVIIIe siècle, Denis Diderot et Jean-Jacques Rousseau illustrent la liberté inhérente à la préservation du secret. Diderot, dans son « Essai sur les règnes de Claude et de Néron », signale que le secret est « la forteresse de l’homme », où l’individu peut échapper à la domination ou à la pression sociale. Le regard théologique ajoute une autre dimension au débat sur l’intimité. Saint Bernard de Clairvaux, à travers le modèle de la clôture monastique, fait de la réclusion volontaire un espace sacré de développement spirituel. La clôture protège l’ermite ou le moine des sollicitations du monde, offrant une solitude fertile à la purification intérieure et au dialogue mystique avec Dieu. Cette « occlusio » n’est pas une fuite, mais un choix libre pour nourrir l’intériorité, un contrepoint au contrôle social omniprésent.

B. La fragilité de l’intime

Cependant, l’intimité est aussi plus que jamais vulnérable aux formes contemporaines de contrôle et de violence. Le « doxing » — la divulgation malveillante d’informations personnelles — et le cyber-harcèlement illustrent les nouveaux risques numériques. Ces atteintes exposent brutalement l’intime, amplifiant le contrôle social par la honte publique ou la menace, dans un renversement paradoxal où la sphère intime devient un champ de bataille. On retrouve l’écho de ces fragilités dans des exemples historiques : sous l’Ancien Régime monarchique, les lettres privées étaient des cocons de liberté où se tissaient des pensées dissidentes ou des émotions ardentes, mais elles restaient vulnérables à la censure et à la saisie policière, comme les missives interceptées sous la surveillance de la police secrète. Les lettres devenaient alors de véritables pièges où l’intime était capturé et retourné contre l’individu, réduisant la liberté intérieure à une façade.

La reconfiguration de l’intimité : nouveaux espaces, nouveaux enjeux

A. Intimité et « traces numériques »

À l’ère numérique, l’intimité se reconfigure profondément, confrontée à la persistance des traces, à la porosité des données, ainsi qu’aux nouveaux espaces de protection ou d’exposition du soi. Jacques Derrida éclaire ce phénomène par sa réflexion sur la trace et l’écriture : toute inscription, qu’elle soit manuscrite ou digitale, laisse une marque, une mémoire – une « empreinte » – destinée à survivre au geste de l’auteur. Mais le numérique démultiplie, radicalise et automatise la production des traces : chaque message, photo ou clic forge une empreinte permanente, appelée à être dupliquée ou interprétée à l’infini. Selon Derrida, la trace porte toujours la tension entre présence et absence, unicité et répétition, mais l’ubiquité numérique risque d’abolir l’écart essentiel de l’intime : « Trop de trace, et c’est la trace elle-même qui disparaît »

B. Reprendre le contrôle

Dans ce contexte, émergent de nouveaux espaces‑refuges et de nouveaux outils : les « chambres virtuelles » (data rooms) et les plateformes à paramétrage avancé de confidentialité illustrent la tentative de retrouver un contrôle sur l’intime. L’accès y est restreint, les actions consignées et surveillées, le chiffrement généralisé ; ces dispositifs deviennent essentiels dans les secteurs sensibles (finance, justice, recherche) : ils garantissent la maîtrise du partage et la traçabilité, face au chaos potentiel du cloud ou des réseaux sociaux. L’enjeu devient alors celui du paramétrage, de la limitation d’accès, du cryptage des échanges pour que l’individu puisse, s’il le souhaite, y reconstruire la clôture symbolique de son « for intérieur ».

Ce qu’il faut retenir

L’intimité n’est pas morte ; elle se transforme, elle se déplace, elle se redéfinit dans un monde numérique où l’exhibition et la dissimulation cohabitent paradoxalement. À la lumière des philosophies d’Aristote, d’Augustin, de Rousseau, ou encore de Foucault, on comprend que l’intime ne s’oppose pas simplement au public, mais qu’il est aussi un enjeu de pouvoir, de liberté et d’authenticité. Face aux défis contemporains — surveillance algorithmique, exposition volontaire ou contrainte, marchandisation des données — l’intimité devient un lieu d’exigence et de responsabilité collective. Plus que jamais, il s’agit de recréer des espaces, des protections juridiques et des pratiques conscientes capables de préserver ce « for intérieur » indispensable à la dignité humaine. Car, paradoxalement, c’est dans cette reconstruction même que l’intimité retrouve son sens profond : être ce lieu où l’homme, malgré tout, peut encore être souverain de soi.