L’histoire, entendue comme le récit de ce qui s’est passé, joue un rôle fondamental dans la construction de notre mémoire collective. Pourtant, la question cruciale demeure : qui détient réellement le pouvoir de la raconter ? L’adage selon lequel « l’histoire est écrite par les vainqueurs » traduit une conviction répandue et qui renvoie au lien intime entre pouvoir et contrôle du récit. Cette idée rappelle la dystopie d’Orwell dans 1984, où le « Ministère de la Vérité » manipule continuellement le passé pour légitimer le présent, montrant l’arbitraire et la violence inhérents à la fabrication de l’histoire. Étymologiquement, le mot « histoire » dérive du grec historía, signifiant « enquête » ou « connaissance acquise par l’expérience », insistant sur un processus dynamique, toujours à réinterroger. Dès lors, ce travail d’interprétation collective se déroule au croisement de la mémoire, du pouvoir et du politique, soulevant des enjeux majeurs liés au récit dominant, à l’effacement des vaincus, et à la pluralité des mémoires.

La thèse classique : La mainmise du pouvoir sur l’écriture de l’histoire

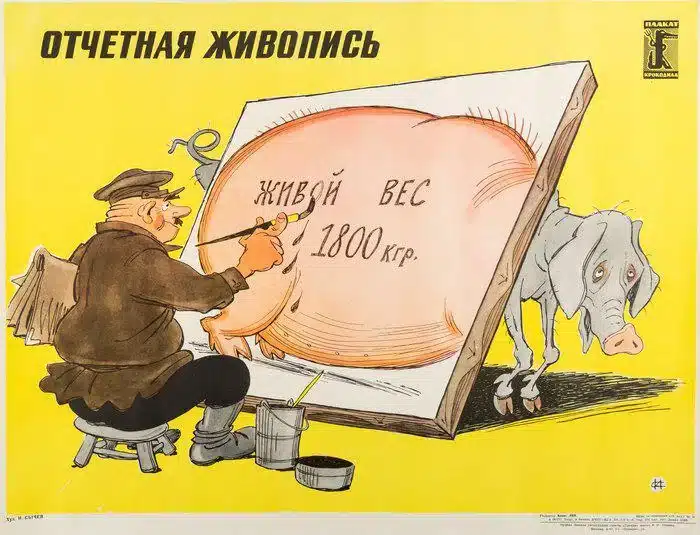

À chaque époque s’invente une mémoire collective sélective, orientée vers la justification des vainqueurs et l’effacement des subalternes, contribuant à légitimer l’ordre établi.

A. Une idée bien ancrée

L’origine de la formule « l’histoire est écrite par les vainqueurs » demeure incertaine, même si elle est souvent associée à Robert Brasillach. Pourtant, aucun de ses discours ne la contient explicitement. Dès le XIXe siècle, le sénateur américain George Graham Vest déclarait : « history is written by the victors and framed according to the prejudices and bias existing on their side ». L’idée traverse les siècles et renvoie à une réalité anthropologique : le récit dominant appartient à ceux qui ont triomphé, légitimant ainsi leur pouvoir. On retrouve cette hégémonie narrative dans l’Antiquité, lorsque les empereurs romains, tels Auguste, gravaient leurs campagnes victorieuses sur des monuments comme la colonne Trajane, imposant leur version officielle des faits.

B. Le récit historique comme illustration d’une hiérarchie de puissance

Friedrich Nietzsche éclaire ce phénomène à travers sa notion de « volonté de puissance », exposée dans La Généalogie de la morale : « la volonté de puissance est qualifiée d’« essence de la vie » » (Deuxième dissertation, §1). Selon lui, chaque époque impose ses propres valeurs et interprétations ; le fort façonne l’histoire, le faible la subit. Cette « volonté de puissance » apparaît alors comme une matrice de la « fabrication du récit collectif », où l’idéologie officielle masque les contradictions et les violences, reléguant les vaincus à l’oubli. Cette domination ne cherche pas seulement à effacer les traces, mais à produire du sens : « L’histoire est dangereuse parce qu’elle engendre des illusions », écrit-il dans Considérations inactuelles. Le « récit dominant » devient alors un instrument de violence symbolique (Bourdieu).

C. Exemples historiques

Les exemples abondent dans l’histoire : la Révolution française effaça la mémoire royaliste, la Révolution russe éradiqua le souvenir de ses opposants dès la prise de pouvoir, la colonisation européenne imposa une vision dévalorisante des peuples autochtones par la réécriture de leur passé. Ces récits témoignent d’une véritable hégémonie narrative, imposée par ceux qui détiennent la force. Cette logique n’a pas épargné le domaine religieux. L’Ancien Testament exalte la victoire d’Israël, consacrant la mémoire d’un peuple élu tout en condamnant les Amalécites, Philistins ou Cananéens à la disparition symbolique : « Extermine tout ce qui est à Amalec » (1 Samuel 15:3) – les vaincus deviennent simples figurants oubliés de l’histoire sacrée.

Les limites du récit des vainqueurs

Face à la domination du récit officiel, la résilience se matérialise souvent dans des « sources secondaires », telles que les journaux intimes, les lettres, les chants, ou les traces laissées par ceux à qui l’histoire n’a pas donné la parole. Ces voix marginales ressurgissent à l’occasion des redécouvertes archivistiques ou des enquêtes de mémoire, rappelant que l’histoire n’est jamais achevée : elle reste un champ de lutte où les vaincus cherchent, souvent avec passion, à inscrire leur vérité dans la mémoire collective.

A. Pas une mémoire mais « des mémoires »

L’idée d’une histoire totalement confisquée par les vainqueurs rencontre vite ses limites. Walter Benjamin, dans « Sur le concept d’histoire », thèse VI, souligne la fragilité de la mémoire officielle : « Même les morts ne seront pas en sécurité devant l’ennemi si celui-ci est vainqueur. Et cet ennemi n’a pas fini de vaincre. » Pour Benjamin, le devoir du philosophe et de l’historien consiste à « brosser l’histoire à rebrousse-poil », c’est-à-dire à donner voix à « la coupure des vaincus », à tout ce qui fut laissé dans l’ombre et le silence. Ainsi se dessine un double mouvement : la mémoire instituée et celle, souterraine, des subalternes.

Antonio Gramsci prolonge cette réflexion en opposant la « mémoire officielle », façonnée par la classe dominante, à la « mémoire subalterne » des groupes opprimés, souvent réduite au silence. Dans ses Cahiers de prison, il note : « Toute histoire universelle doit nécessairement avoir pour point de départ l’émancipation de la mémoire subalterne », invitant à prendre au sérieux les traces dispersées laissées par les dominés. Ce travail de mémoire devient d’autant plus crucial devant les tentatives de négation ou d’effacement systématique.

B. Le témoignage des minorités

L’histoire moderne regorge d’exemples où la voix des vaincus cherche à survivre : la mémoire de la Résistance française, longtemps marginalisée dans le récit national d’après-guerre, ou encore celle du génocide arménien, niée par de nombreux discours officiels. À plus grande échelle, la Shoah illustre, par la bataille contre le négationnisme, le rôle vital des archives, des témoignages et de la parole des survivants : Primo Levi, dans Si c’est un homme, insiste sur la nécessité de témoigner, car « si on n’écoute pas les témoins, on risque d’écouter les bourreaux ». Les peuples autochtones d’Amérique, quant à eux, voient leur histoire réduite au silence ou gravement déformée, mais transmettent leur mémoire par la tradition orale, les archives familiales, les rituels.

L’histoire, un processus de confrontation et de réappropriation

A. Une histoire plurielle et éclatée

L’histoire ne se limite pas à la domination d’un récit. Paul Ricœur, dans La mémoire, l’histoire, l’oubli, développe une « herméneutique de la mémoire » : il insiste sur le caractère interprétatif et pluriel du travail de l’historien, qui confronte, analyse, sélectionne parmi les traces du passé. Ricœur rappelle que « le témoignage est la transition fondamentale entre la mémoire et l’histoire ». Autrement dit, la mémoire collective n’est jamais unique : elle se construit à travers une pluralité d’interprétations, une dynamique de sélection et de confrontation des sources. Le mot « herméneutique » (du grec hermêneuein, interpréter) traduit bien ce processus où chaque récit reste ouvert à l’examen, à la remise en question, évitant le piège d’une histoire « totalisante ».

B. Le sens de l’histoire au prisme de la dialectique hégélienne du « maître » et de « l’esclave »

Cette dynamique s’incarne de manière éclatante dans la dialectique hégélienne du « maître » et de « l’esclave ». Hegel, dans sa Phénoménologie de l’Esprit, décrit la lutte pour la reconnaissance comme le moteur de l’histoire : le vainqueur (maître) s’impose, mais c’est l’esclave, par son travail, qui gagne conscience de lui-même et finit par retourner la situation. Cette opposition dialectique (du grec dialektikê, l’art du dialogue) montre que la domination n’est jamais définitive : la conscience collective évolue par confrontation et réappropriation des récits oubliés.

C. Réappropriation et réparation symbolique

Aujourd’hui, ce mouvement de réhabilitation prend de multiples formes. Les commémorations officielles intègrent peu à peu les mémoires des victimes, comme celles de l’esclavage ou des génocides. Les musées — tels le Musée du Quai Branly à Paris ou le Canadian Museum for Human Rights — donnent une visibilité nouvelle aux récits subalternes. Les mouvements pour la décolonisation du savoir interrogent l’hégémonie occidentale dans la production des connaissances et militent pour la reconnaissance de savoirs autochtones relationnels ou de récits du Sud global. Par exemple, l’émergence du Truth and Reconciliation Commission au Canada a permis de documenter les traumatismes subis par les peuples autochtones lors du système des pensionnats, posant les bases d’une réparation symbolique et d’un dialogue mémoriel renouvelé.

D. La fiction historique comme arme de la Résistance

Enfin, la fiction historique (du latin fictio, modelage) devient un espace privilégié de contre-narration. Des romans comme Beloved de Toni Morrison (sur l’esclavage), ou des séries télévisées telles que Chernobyl ou When They See Us, proposent des réinterprétations du passé, dévoilant les zones d’ombre et restituant la complexité des expériences collectives. La multiplication de ces contre-récits montre que l’histoire demeure un champ de lutte où la mémoire collective se façonne dans la confrontation, l’interprétation et, parfois, la réparation.

La mémoire collective, entre oubli volontaire et justice réparatrice

A. Une mémoire sélective fruit de compromis collectifs

La mémoire collective, concept central chez Maurice Halbwachs, désigne la construction sociale du souvenir : « la mémoire, individuelle ou collective, ne peut exister sans le cadre social dans lequel elle s’inscrit ». Selon Halbwachs, chaque groupe façonne ses propres souvenirs, orientés par ses intérêts, valeurs et institutions ; ainsi, la mémoire collective se révèle sélective, parfois fragmentée, parfois concentrée, et diffère fondamentalement de l’histoire factuelle, qui vise l’objectivité. L’enjeu social du souvenir apparaît dans les commémorations, les rituels ou les monuments, qui cristallisent ce que la société veut – ou ne veut pas – se rappeler.

B. Nietzsche et l’« oubli actif »

Nietzsche, quant à lui, insiste sur le rôle paradoxal de l’oubli. Dans la Généalogie de la morale, il distingue l’oubli passif de l’« oubli actif » : ce dernier relève d’une « faculté de rétention active, positive au sens le plus rigoureux », permettant à l’esprit de « ménager une tabula rasa de la conscience… pour redonner de la place au nouveau ». L’oubli devient ici un mécanisme nécessaire à la santé psychique et collective, mais il peut aussi se transformer en instrument de domination, lorsque le pouvoir impose silence sur certaines mémoires – une forme de « complicité » de l’oubli avec le refoulement du passé.

C. L’exemple de l’Allemagne nazie

Le cas de l’Allemagne face à son passé nazi l’illustre de manière frappante. Après 1945, nombre de traces du judaïsme furent effacées, les synagogues transformées ou détruites, signe d’un « travail de refoulement » collectif. Il fallut plusieurs générations pour instaurer un travail de mémoire, avec l’inauguration de mémoriaux, la reconnaissance officielle de la honte et la réintégration progressive de ce passé dans l’identité nationale. De même, les procès pour crimes contre l’humanité, tels celui de Nuremberg, inaugurent un rapport nouveau au souvenir : la justice internationale se donne pour mission de rendre visible l’irreprésentable, de faire advenir la mémoire des victimes dans l’espace public et juridique.

Ce qu’il faut retenir

En 2025, prétendre que l’histoire est simplement « écrite par les vainqueurs » résonne comme une facilité dangereuse, face à l’ampleur inédite de la guerre des récits qui façonne nos sociétés. Comme l’avait anticipé Orwell dans 1984, contrôler l’histoire revient à contrôler les esprits : aujourd’hui, ce pouvoir ne se limite plus aux États vainqueurs, il s’étend aux plateformes numériques et aux algorithmes d’intelligence artificielle. Les fake news, la propagande sur la guerre en Ukraine, la manipulation des images d’Iran ou de tout autre conflit contemporain témoignent de cette nouvelle bataille pour l’hégémonie narrative, où la frontière entre vérité et mensonge s’efface à coups de deepfakes et d’amnésies volontaires. L’histoire, pour ne pas devenir pure fiction manipulée, exige que nous multipliions les voix, interrogeons sans relâche les versions officielles, pour que le passé cesse d’être un territoire confisqué. C’est à ce prix seulement que la mémoire collective pourra échapper à l’oubli complice, et rester, contre toutes les censures, une arme de résistance et d’émancipation.