Face aux dérèglements climatiques, le monde ne peut plus se contenter d’agir seul. Inondations, canicules, montée des eaux, migrations climatiques… ces menaces dépassent les frontières et exigent une coopération internationale. C’est tout l’enjeu de la diplomatie du climat, un champ en pleine expansion où États, ONG, entreprises et citoyens tentent de définir un avenir commun. À travers les COP, les Accords de Paris ou les sommets mondiaux pour la planète, se joue bien plus que l’environnement : il s’agit aussi de pouvoir, d’alliances et de leadership géopolitique.

La COP : un outil diplomatique clé

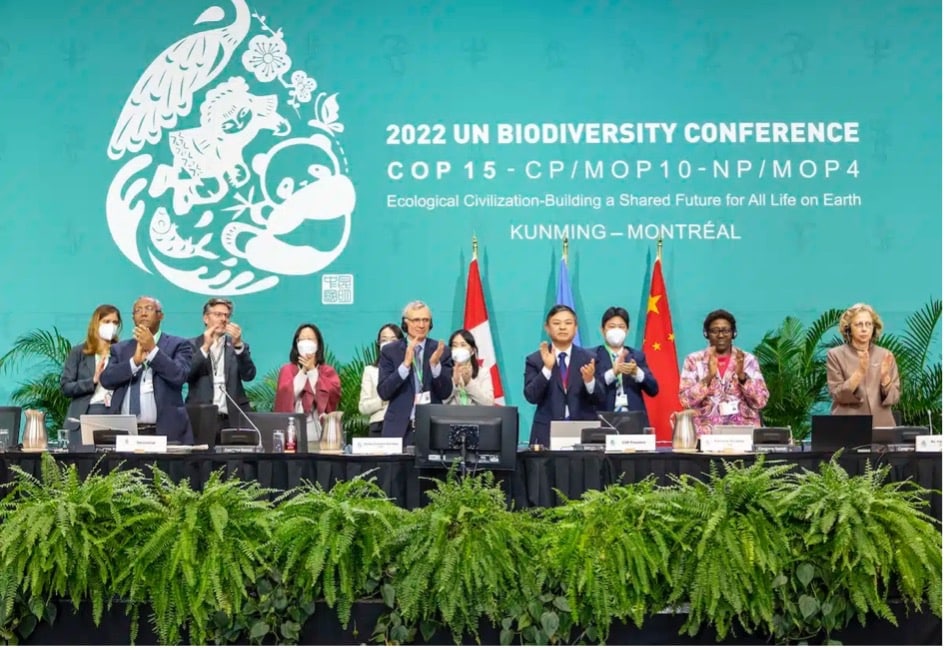

La COP, ou Conférence des Parties, est la réunion annuelle des pays signataires de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, créée en 1992 au Sommet de la Terre à Rio. Chaque COP vise à faire avancer la lutte contre le réchauffement climatique.

Quelques COP marquantes

- COP3 – Kyoto (1997) : premier accord contraignant pour les pays développés, avec un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

- COP21 – Paris (2015) : accord historique signé par 195 États, fixant comme objectif de limiter la hausse des températures à +1,5 °C ou +2 °C par rapport à l’ère préindustrielle.

- COP28 – Dubaï (2023) : première mention officielle dans un accord de la nécessité de sortir des énergies fossiles, bien que de manière floue et non contraignante.

Ces conférences sont des arènes diplomatiques majeures, où s’expriment aussi bien les grandes puissances que les États insulaires menacés de disparition.

Le climat, un nouvel enjeu de puissance

Dans la géopolitique du XXIe siècle, maîtriser l’agenda climatique devient un outil de puissance. Afficher son engagement écologique, proposer des solutions technologiques vertes ou mobiliser des financements, c’est gagner en légitimité sur la scène mondiale.

Quelques exemples concrets

- L’Union européenne se veut leader de la transition écologique avec son Green Deal, qui vise la neutralité carbone d’ici 2050.

- La Chine, premier pollueur mondial, se présente aussi comme champion des énergies renouvelables (elle produit près de 80 % des panneaux solaires mondiaux).

- Les États-Unis ont connu un revirement avec l’élection de Joe Biden, qui a réintégré l’Accord de Paris en 2021 après le retrait de Donald Trump.

Les tensions sont vives entre pays du Nord et pays du Sud. Ces derniers rappellent que ce sont les pays industrialisés qui sont historiquement responsables des émissions, mais qu’eux-mêmes subissent les conséquences les plus graves.

Des sommets pour convaincre et influencer

Outre les COP, d’autres sommets internationaux rythment la diplomatie climatique :

- One Planet Summit (2017-2021) : lancé par la France, le FMI et la Banque mondiale, il vise à mobiliser les financements publics et privés pour le climat.

- Climate Action Summit de l’ONU (2019) : où la militante Greta Thunberg interpelle les dirigeants avec son célèbre « How dare you? ».

- G7 et G20 : ces forums économiques intègrent désormais les enjeux climatiques à leur ordre du jour, sous la pression de l’opinion publique.

Ces événements permettent aux États de se positionner, de négocier des alliances, et de peser sur les normes internationales.

Une diplomatie parfois bloquée par les intérêts économiques

Si les conférences climatiques se multiplient, les avancées restent souvent décevantes, freinées par des logiques de court terme :

- Certains pays comme l’Arabie saoudite ou la Russie freinent toute sortie des énergies fossiles, piliers de leur économie.

- Des accords sont souvent non contraignants, donc peu efficaces.

- Les promesses de financement des pays riches envers les pays du Sud (100 milliards de dollars par an) sont rarement tenues.

La diplomatie du climat se heurte à une réalité crue : les États défendent d’abord leurs intérêts nationaux, quitte à ralentir les efforts collectifs.

La montée en puissance des acteurs non étatiques

Heureusement, la diplomatie climatique ne dépend plus uniquement des États. Villes, ONG, entreprises, citoyens jouent un rôle de plus en plus visible.

- Des villes comme Copenhague, Paris ou San Francisco mènent des politiques ambitieuses, parfois plus avancées que celles de leurs États.

- Des entreprises comme Tesla, Ikea ou Patagonia se positionnent comme pionnières de la durabilité.

- Des ONG (WWF, Greenpeace, Oxfam…) et des figures de la société civile (comme Greta Thunberg, Vanessa Nakate ou Camille Étienne) influencent le débat public et participent à ces grandes conférences.

La diplomatie climatique devient donc un espace partagé, où la parole ne revient plus uniquement aux chefs d’État.

Conclusion : la planète, nouvel échiquier diplomatique

Le climat est désormais un enjeu géopolitique central. Derrière les négociations techniques des COP se joue un rapport de force entre pays, visions du monde, modèles économiques. La diplomatie du climat peut-elle réellement être efficace dans un monde multipolaire, inégal et fracturé ? C’est le grand défi du XXIe siècle : parvenir à coopérer face à une menace globale. Et cela passe aussi par l’implication des citoyens, des entreprises et des jeunes générations.