Le débat autour du salaire minimum, ou SMIC, occupe une place centrale dans la réflexion socioéconomique contemporaine. Présenté tantôt comme un instrument de justice sociale, tantôt perçu comme un possible frein à l’emploi, il cristallise les tensions entre équité et efficacité économique. Depuis la crise économique de 2008 jusqu’aux mutations récentes du marché du travail accentuées par la digitalisation, la question du salaire minimum reste d’actualité pour les politiques publiques et les économistes. En France, au 1er janvier 2025, le SMIC brut horaire s’élève à 11,88€, soit 1 801,80€ bruts mensuels pour un temps plein de 35 heures. Cette augmentation, indexée sur l’inflation, reflète une volonté persistante de protéger le pouvoir d’achat des salariés les plus modestes. Pourtant, la proportion de « smicards » – près de 17% des travailleurs – interroge sur l’efficacité sociale de cet outil.

Le salaire minimum : fondement et justification sociale

A. Les origines et objectifs du salaire minimum

Le salaire minimum, historiquement instauré en France en 1950 sous le nom de SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti), avait dès l’origine l’ambition de protéger les salariés les plus vulnérables face aux aléas du marché du travail. Portée par la volonté de garantir un « revenu minimum décent » pour subvenir aux besoins élémentaires de chaque travailleur et de sa famille, cette mesure s’est vue progressivement renforcée. En 1970, le SMIG cède la place au SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance), révisé chaque année en fonction du coût de la vie et de l’évolution du salaire moyen.

L’objectif proclamé, à travers ce mécanisme, est d’éviter la spirale du « working poverty » (travailleur pauvre), un concept cher à S. et B. Webb ou J. Rawls, pour qui la justice sociale passe par l’établissement d’un socle commun d’égalité sur le plan économique. C’est également une façon pour l’État d’assurer que les fruits de la croissance sont mieux partagés par l’ensemble de la société.

B. Outil de lutte contre les inégalités

Le salaire minimum s’est imposé comme un levier de réduction des inégalités salariales, notamment parmi les travailleurs peu qualifiés et les catégories historiquement discriminées. Selon de récents travaux menés par Michael Reich, l’élévation du salaire minimum contribue à réduire l’écart salarial entre groupes raciaux et favorise les minorités dans l’accès à l’emploi. Aux États-Unis, une augmentation du salaire minimum fédéral a permis de réduire l’écart de rémunération entre travailleurs noirs et blancs de 60% parmi les moins qualifiés, tout en stimulant l’accès à la propriété automobile et la stabilité professionnelle.

De même, en France, le SMIC bénéficie à environ 17% des salariés et a favorisé, lors de ses hausses successives, une réduction mesurable des inégalités et une augmentation du pouvoir d’achat des ménages modestes. L’Organisation Internationale du Travail souligne aussi que le salaire minimum a des effets d’entraînement sur l’ensemble de la distribution des salaires, permettant des hausses au-delà du simple niveau plancher, et contribue ainsi à la diminution du taux de pauvreté et du fossé entre femmes et hommes sur le marché du travail.

C. Les bienfaits sociaux plus larges

Les effets positifs du salaire minimum dépassent la seule sphère salariale : il améliore la cohésion sociale, stimule la consommation et favorise la croissance économique. Quand le SMIC progresse, la part de la population en situation de pauvreté diminue mécaniquement, et les familles bénéficient d’une meilleure sécurité matérielle. En France, l’ajustement annuel du SMIC à l’inflation vise précisément à préserver le pouvoir d’achat de nombreux ménages. Sur le plan macroéconomique, la hausse du salaire minimum génère un surcroît de consommation, car les bénéficiaires ont une propension marginale à consommer plus forte, ce qui soutient la demande intérieure et peut stimuler la croissance.

Enfin, les études montrent des retombées sociales telles qu’une diminution du recours aux aides publiques, une amélioration de la santé des travailleurs, et de meilleurs taux de scolarisation parmi les enfants issus de foyers modestes. Cette dynamique vertueuse rejoint la pensée d’économistes comme L. Fanti et L. Gori, pour qui des politiques salariales inclusives peuvent aller de pair avec le développement économique et le progrès social.

Les limites et controverses : frein à l’emploi ?

A. Les arguments économiques contre le salaire minimum

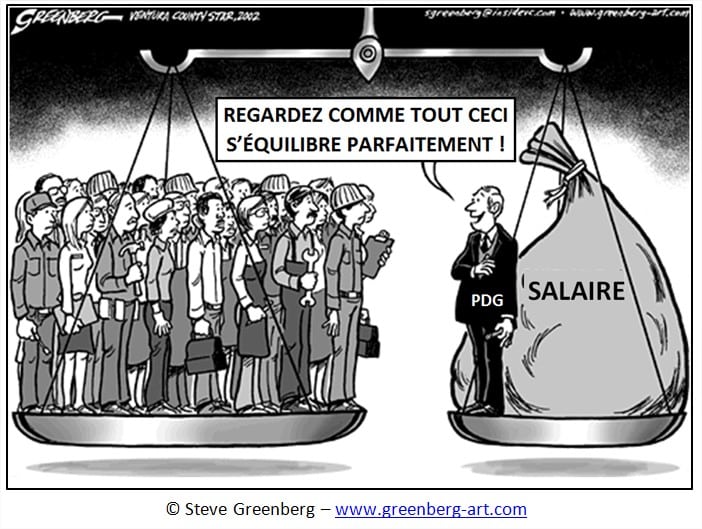

Plusieurs économistes s’opposent à une hausse trop marquée du salaire minimum. Selon la théorie néoclassique, Arthur C. Pigou estimait déjà qu’imposer un salaire supérieur à la productivité marginale conduit à la suppression d’emplois. En augmentant leurs coûts, les entreprises réduisent leurs besoins de main-d’œuvre ou se tournent vers l’automatisation. Cette dynamique touche en particulier les travailleurs peu qualifiés. Une étude menée en France par Cahuc et Carcillo estime qu’une augmentation de 1% du SMIC pourrait faire disparaître entre 30 000 et 40 000 emplois.

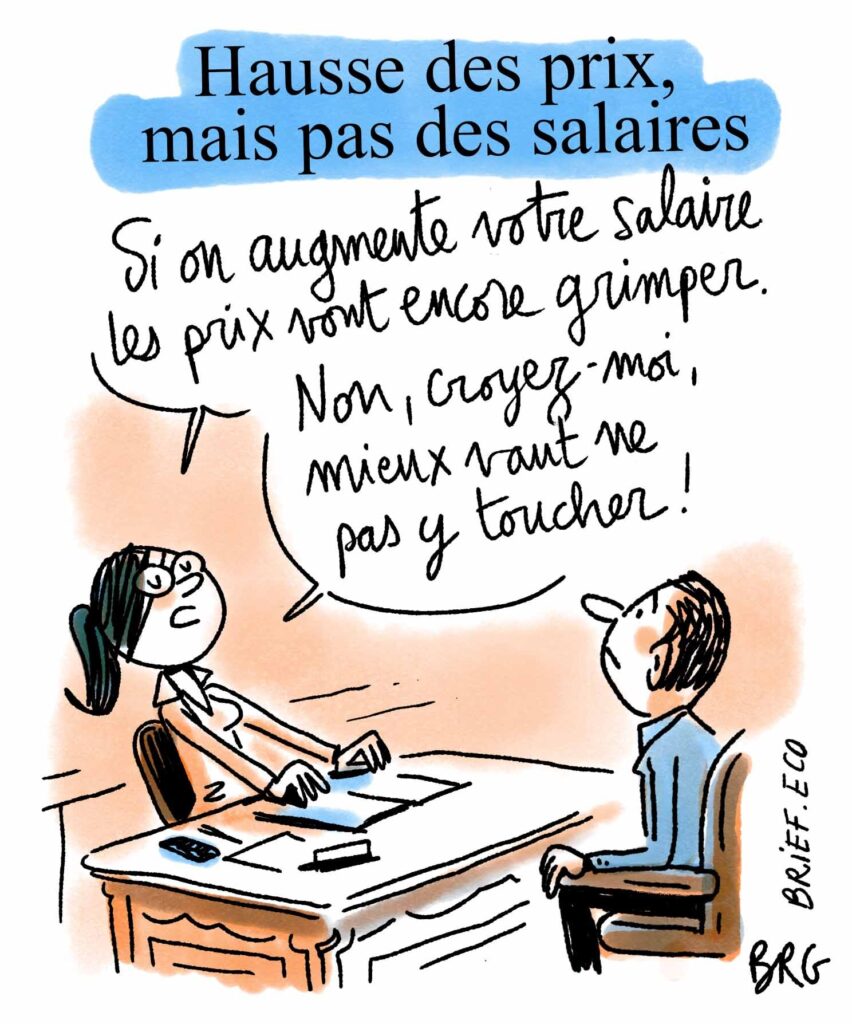

De plus, la hausse du salaire minimum peut provoquer un accroissement des prix, puisque certaines entreprises répercutent l’augmentation sur leurs tarifs. Enfin, l’argument du « piège à bas salaires » apparaît lorsque le salaire minimum devient le standard pour de nombreux salariés, freinant la progression salariale individuelle et limitant la compétitivité de certains secteurs.

B. Les effets mesurés : études empiriques et débats

Les recherches sur l’impact du salaire minimum offrent des résultats divergents. Florin Aftalion et de nombreux économistes notent qu’une hausse importante du salaire minimum conduit, tôt ou tard, à une baisse de l’emploi chez les jeunes et les moins qualifiés. D’autres travaux, notamment ceux de Card et Krueger, détectent des effets minimes ou nuls sur l’emploi, du moins lorsque le niveau reste modéré. Le cas de l’Allemagne, où l’introduction d’un salaire minimum n’a pas provoqué de destruction d’emplois mais a au contraire renforcé la demande, nuance le débat. Les conclusions dépendent du contexte, de la conjoncture économique et du niveau du salaire minimum comparé aux salaires médians ou moyens. En France, le SMIC représente environ 60% du salaire moyen, alors qu’en Allemagne il se situe autour de 50%

C. Les alternatives ou adaptations possibles

Face à ces limites, des alternatives émergent pour équilibrer justice sociale et efficacité économique.

- Certaines politiques prônent la différenciation géographique ou sectorielle du salaire minimum : un SMIC moins élevé dans les zones à faible coût de la vie limite les risques pour l’emploi local

- L’ajustement automatique par l’inflation protège le pouvoir d’achat tout en évitant de brusques hausses non anticipées

- Les compléments de revenus, tels que la prime d’activité en France ou les crédits d’impôt négatifs (comme le Earned Income Tax Credit aux États-Unis), ciblent directement les ménages modestes sans peser excessivement sur les employeurs

- Certains économistes, comme ceux mobilisés dans l’expérimentation du revenu de base, avancent la piste d’un socle universel de protection pour remplacer un salaire minimum uniformisé

Toute évolution du salaire minimum suppose une concertation sociale et une évaluation régulière des effets pour adapter la politique salariale aux mutations du marché du travail et aux besoins de justice sociale

Synthèse et dépassement de la dichotomie

A. Vers une conciliation des objectifs

Pour concilier justice sociale et performance économique, les ajustements du salaire minimum jouent un rôle clé. L’indexation régulière du SMIC sur l’inflation, appliquée chaque année dans toutes les entreprises françaises depuis 2020, permet d’éviter des à-coups préjudiciables pour les employeurs et les salariés. Les secteurs à forte proportion de bas salaires, tels que l’hôtellerie-restauration, appliquent en pratique ces revalorisations automatiques, maintenant ainsi une cohésion salariale et sociale.

Par ailleurs, des branches comme celle des cabinets d’expertise comptable démontrent qu’il est possible d’aller au-delà de la simple application légale. En 2020, la négociation d’un accord collectif a permis une hausse des minima conventionnels (+2%), montrant l’efficacité de la concertation entre partenaires sociaux. Ce type de dialogue social favorise l’adaptation rapide aux réalités sectorielles, tout en renforçant la motivation des équipes.

L’évaluation régulière reste fondamentale : après la crise sanitaire, de grandes entreprises de la distribution comme Auchan et Carrefour ont instauré des hausses collectives de salaires pour accompagner la reprise, illustrant la capacité d’ajustement concret face à l’évolution de la conjoncture. Ce suivi étroit permet, si des difficultés apparaissent, d’opérer rapidement des corrections pour protéger à la fois la compétitivité et l’équité.

B. Les enjeux futurs

L’arrivée du numérique transforme rapidement le marché du travail : de nombreux emplois se modifient ou disparaissent, tandis que d’autres émergent dans le digital. Face à cette mutation, la formation continue et la reconversion deviennent indispensables pour garantir l’intégration de tous les salariés dans une économie en mouvement.

Les nouvelles formes de précarité exigent une adaptation constante de la politique salariale. La généralisation de contrats courts, de l’emploi sur plateformes numériques et la montée du travail indépendant placent une partie croissante des salariés dans des situations instables. L’exemple du maintien partiel des rémunérations lors des périodes de chômage partiel en 2020 (84% du net maintenus) montre toutefois la capacité des entreprises à instaurer des dispositifs protecteurs rapidement et efficacement.

Ce qu’il faut retenir

Faut-il sacrifier des emplois pour garantir la dignité au travail ? La question divise, mais l’histoire récente le prouve : un salaire minimum bien pensé n’étouffe pas l’activité, il la transforme. Quand l’État et les entreprises jouent le jeu du dialogue, justice sociale et emploi avancent ensemble. À l’avenir, la France n’a pas à choisir — elle doit inventer, ajuster et oser. Refuser la précarité ne freinera pas la croissance ; c’est l’indifférence sociale qui coûte vraiment cher.