L’État intervient dans tous les domaines de la société pour améliorer le bien-être de sa population. Des routes entretenues, des écoles gratuites, des hôpitaux publics, une armée qui défend le territoire… Tous ces services ont un coût, les dépenses des administrations publiques représentant par exemple près de 57,1% du PIB français en 2024. Se pose alors une question fondamentale : comment l’État peut-il se financer ?

Entre impôts, cotisations sociales, taxes et parfois emprunts massifs, les outils des finances publiques sont nombreux, mais pas toujours bien compris. Derrière ces mécanismes se cachent des choix politiques, des arbitrages, et bien souvent des débats brûlants.

Dans cet article, on va voir d’où vient l’argent public, à quoi il sert et que cela implique pour nous tous citoyens. Parce que comprendre comment l’État remplit sa caisse, c’est aussi mieux comprendre les grands enjeux économiques d’aujourd’hui.

Pourquoi l’État dépense-t-il autant d’argent ?

Avant de parler financement, il faut comprendre pourquoi l’État dépense autant. L’État remplit plusieurs missions essentielles qui touchent directement la vie quotidienne.

D’abord, il assure ce qu’on appelle les services publics non marchands. Ce sont les services gratuits ou quasi gratuits pour les citoyens, comme l’école, les hôpitaux ou la justice. À cela s’ajoutent les dépenses de redistribution, comme les pensions de retraite, le RSA ou les allocations logement. Il s’agit ici de corriger les inégalités et de garantir un filet de sécurité à ceux qui en ont besoin.

L’État dépense aussi dans les investissements publics. Il prépare l’avenir en investissant dans des secteurs clefs de l’économie, comme la construction d’infrastructures, la rénovation énergétique, le développement du numérique ou les transports collectifs.

Mais attention : il n’est pas seul à dépenser. Les collectivités locales (communes, départements, régions) jouent aussi un rôle important. Elles disposent de leurs propres budgets, mais reçoivent aussi des dotations de l’État.

D’où vient l’argent ? Les recettes publiques

Bref, les dépenses publiques servent à faire fonctionner le pays, à soutenir l’économie, à réduire les inégalités sociales, mais aussi à faire des choix de société. Pour financer tout ça, l’État a besoin de recettes. C’est là qu’interviennent les prélèvements obligatoires. En clair : ce que les citoyens, les entreprises et les ménages versent à la puissance publique, sans en avoir le choix.

📊 Les trois grandes sources de recettes publiques

Pour financer les services publics et les missions de l’État, trois grandes catégories de recettes existent :

-

🔹 Les impôts directs : versés directement par les contribuables selon leurs revenus ou bénéfices. Exemple :

- L’impôt sur le revenu (progressif selon les ressources)

- L’impôt sur les sociétés (payé par les entreprises sur leurs bénéfices)

Ces impôts sont souvent considérés comme plus équitables, car proportionnels à la capacité contributive.

-

🔹 Les impôts indirects : inclus dans le prix des biens et services. Exemple :

- La TVA (taxe sur la valeur ajoutée), qui représente plus de la moitié des recettes fiscales

- Les taxes sur les carburants, l’alcool ou le tabac

Tout le monde paie ces impôts au même taux, ce qui les rend proportionnellement plus lourds pour les foyers modestes.

-

🔹 Les cotisations sociales : prélevées sur les salaires des employés et employeurs.

- Financement de la santé, des retraites, du chômage, etc.

- Prélevées directement sur les fiches de paie (salaire brut)

Elles ne vont pas dans le budget de l’État, mais sont essentielles pour garantir les droits sociaux fondamentaux.

En résumé : impôts directs = plus équitables, impôts indirects = plus lourds pour les petits revenus, cotisations sociales = clé du financement de la protection sociale.

À eux tous, ces prélèvements représentent plus de 51% du PIB en 2024. Cependant, il faut garder en tête que, derrière ces recettes, tout le monde ne contribue pas de la même façon. Ainsi, les impôts progressifs sont plus lourds pour les hauts revenus, quand certaines taxes, comme la TVA pèsent proportionnellement plus sur les ménages modestes. Le débat sur la justice fiscale est donc permanent, entre équité et efficacité.

Et quand ça ne suffit pas ? Le recours à la dette

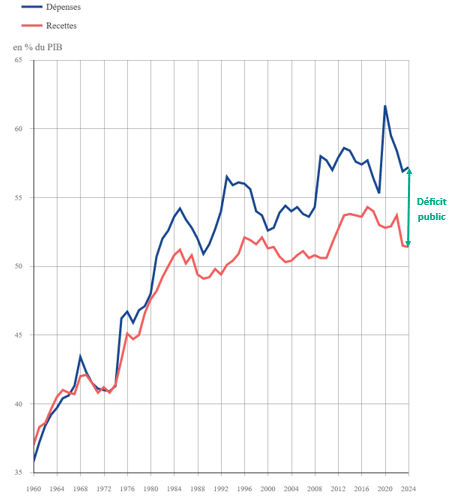

En théorie, les recettes publiques devraient permettre de couvrir toutes les dépenses. En pratique, ce n’est pas toujours le cas. Quand les prélèvements ne suffisent pas, l’État emprunte. C’est ce qu’on appelle le déficit public : il s’agit de la différence entre les recettes publiques et les dépenses publiques. Le déficit public est ensuite financé par un crédit. En 2024, il s’élevait à 5,8% du PIB.

Source : Insee

La dette publique, elle, correspond à l’accumulation de ces déficits et emprunts au fil du temps. En France, elle dépassait les 113% du PIB en 2024. Concrètement, l’État emprunte sur les marchés financiers, en émettant des titres de dette. Les investisseurs prêtent, et l’État s’engage à rembourser avec intérêts.

La dette peut avoir une utilité : relancer l’économie en période difficile, ou financer de grands projets d’avenir. Exemple récent : pendant la crise sanitaire, l’État a fait des emprunts massifs afin de financer des mesures clés, comme le chômage partiel, le soutien aux entreprises ou les dépenses de santé, sous la bannière du « quoi qu’il en coûte ».

Mais cette stratégie a ses limites. Plus l’Etat s’endette, plus il doit consacrer une part importante du budget à rembourser les intérêts. Il s’agit donc d’un équilibre vers lequel l’État s’efforce.

Financer l’action publique : un choix politique

Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que le financement des dépenses publiques n’est jamais neutre. C’est un choix. Faut-il augmenter les impôts ou les baisser ? Faut-il réduire certaines dépenses ? Peut-on relancer l’économie en empruntant davantage. Ces questions opposent des visions très différentes du rôle de l’État, avec des avantages et des inconvénients.

Certains défendent une baisse des impôts pour stimuler l’activité et l’emploi, quitte à faire des économies ailleurs. D’autres, au contraire, considèrent que l’État doit rester fort et protecteur, quitte à assumer une dette plus élevée à court terme.

Ces arbitrages sont particulièrement visibles en période de crise économique, de tension sociale ou d’inflation. Il appartient au gouvernement de trancher au nom de la société. Et ces questions deviennent donc le centre du débat démocratique : voter, c’est aussi choisir une certaine vision du financement public.