La politique, depuis toujours, navigue entre exigence de réalisme et souffle d’utopie. Peut-elle se contenter d’une gestion pragmatique des rapports de force, ou doit-elle au contraire s’élever vers des idéaux capables de transformer la société ? Cette question, à la fois intemporelle et brûlante dans nos démocraties contemporaines, traverse les débats philosophiques depuis Machiavel jusqu’aux penseurs modernes.

Les fondements du réalisme politique

A. Machiavel et l’exigence du réel

a) Une oeuvre majeure : « Le Prince »

Machiavel, avec « Le Prince », jette les bases d’un réalisme politique radical qui rompt avec l’idéalisme traditionnel. Dès les premières pages, il distingue clairement la politique telle qu’elle est – c’est-à-dire marquée par la ruse, la force, l’opportunisme – de la politique telle qu’elle devrait être selon les moralistes ou les philosophes antiques. Le Florentin juge illusoire de vouloir gouverner uniquement selon des principes vertueux : « Un homme qui veut faire profession de bonté dans tous les cas se perdra au milieu de tant de gens qui ne sont pas bons » écrit-il, posant ainsi la nécessité d’adapter l’action politique à la réalité des situations.

b) Le concept de « virtù »

Dans cette perspective, Machiavel forge le concept central de « virtù » : il s’agit pour le dirigeant de démontrer une énergie propre, une capacité à saisir la fortune et à s’imposer dans un monde instable. La « fortuna », incarnation de l’imprévisibilité du monde humain, n’est pas invincible, mais demande au prince audace et souplesse. Il doit savoir manipuler les circonstances (fortuna) grâce à ses qualités propres (virtù) – sans craindre d’employer la ruse ou la violence si l’intérêt de l’État l’exige. Cette primauté de la « raison d’État » marque une rupture avec la morale chrétienne traditionnelle, qui subordonnait toujours la politique à l’éthique.

c) L’exemple de César Borgia

Les exemples historiques abondent dans l’œuvre de Machiavel. Il voit par exemple en César Borgia le prince capable de conquérir et de conserver le pouvoir en prenant des mesures parfois extrêmes, mais toujours calculées. L’un des épisodes les plus frappants est celui de la pacification de la Romagne : afin de mettre fin au chaos dans cette région, Borgia charge son lieutenant Ramiro d’Orca d’employer une cruauté sans limite pour restaurer l’ordre. Une fois cet objectif atteint, et pour se débarrasser de la détestation que suscite Ramiro, Borgia fait juger et exécuter celui-ci de manière spectaculaire sur la place de Cesena. Machiavel raconte que le corps coupé en deux fut exposé au public, avec un billot de bois et un couteau ensanglanté à côté. Cette brutalité inattendue provoque stupeur et satisfaction parmi le peuple : ainsi, Borgia passe pour le justicier, capable d’obtenir la paix tout en détournant sur un autre la haine populaire, montrant la maîtrise de la cruauté comme instrument politique.

B. Limites et critiques du réalisme absolu

Nombre de critiques relèvent la tendance, chez Machiavel, à séparer radicalement la politique de toute exigence morale, estimant « que la fin justifie les moyens » : pour conserver le pouvoir, le Prince n’hésite pas à user de la ruse ou de la violence, reléguant vertus et principes à l’arrière-plan. Leo Strauss va jusqu’à qualifier Machiavel « d’enseignant du mal », car il privilégie la force, la peur et la tromperie plutôt que la justice ou la pitié.

Erasme a répondu, dès le début du XVIe siècle, par une critique humaniste fondée sur la morale chrétienne. Dans ses écrits, il invite les princes à gouverner « à l’imitation du Christ » et plaide pour une paix universelle fondée sur la fraternité chrétienne, la justice et le dialogue. Pour lui, la politique ne peut se réduire à une simple gestion de rapports de force ou à la préservation des intérêts individuels des puissants. Inspiré des Évangiles et en particulier du Sermon sur la montagne, Érasme rappelle que le véritable chef doit rechercher la concorde, la miséricorde et prioriser le bien commun. L’autorité trouve sa justification dans le service des autres, non dans la domination ni dans la peur. Ainsi, la politique véritablement humaine doit rester liée aux exigences éthiques, quitte à être moins efficace à court terme.

La tentation utopique et ses apports

Cette polémique entre réalisme et morale s’étend au-delà d’Érasme et touche l’essence de la question politique : doit-on sacrifier toute considération morale pour l’efficacité ? Faut-il, au contraire, revendiquer un horizon supérieur à la conservation du pouvoir ? La morale chrétienne, mais aussi de nombreuses doctrines philosophiques, insistent sur le fait que les moyens utilisés en politique engagent l’humanité même des gouvernants et la légitimité de leur action aux yeux des peuples. En ignorant complètement cette exigence, le réalisme absolu ouvre la voie à l’arbitraire et au cynisme : la finalité politique prend alors le risque de mutiler le vivre-ensemble, trahissant précisément la vocation de la politique à servir la cité tout entière.

A. Des aspirations à un monde meilleur

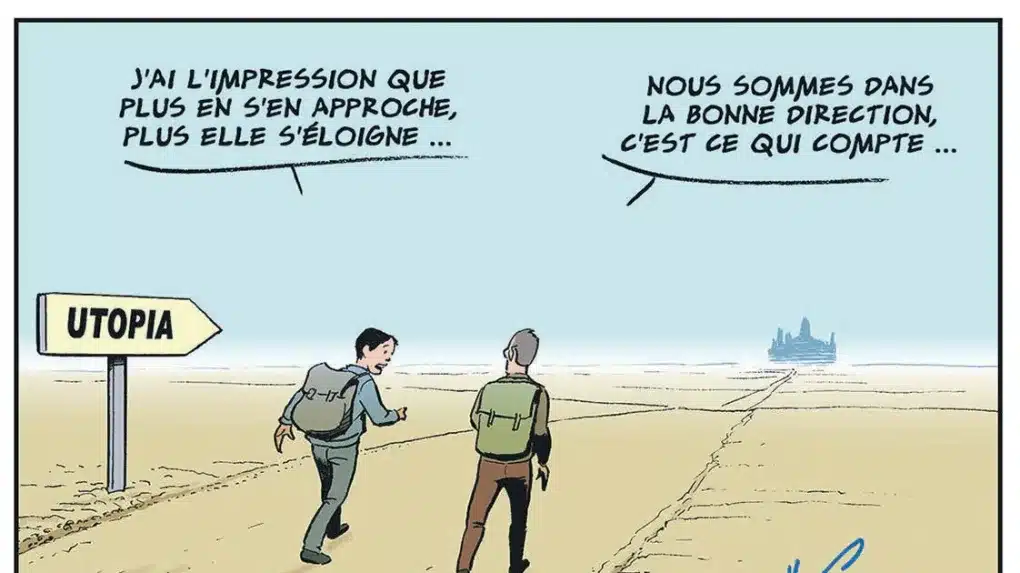

Face à la brutalité du réalisme politique, la pensée utopique représente un souffle d’espérance et d’exigence morale pour la cité. Depuis l’Antiquité, l’humanité a nourri le désir d’un monde meilleur, d’une société affranchie des injustices et des violences, où la vie commune se fonde sur la justice et la raison. Thomas More, dans son célèbre ouvrage « Utopia », incarne de manière exemplaire cette aspiration. Il invente le terme « utopie » – composé du grec « ou » (nulle part) et « topos » (lieu) – pour désigner une cité idéale située hors de notre monde : un espace fictif qui projette un ordre social juste, égalitaire et pacifié, fondé sur le travail commun, la tolérance religieuse et l’absence de propriété privée.

Avec « Utopia », More ne se contente pas d’énoncer un rêve inaccessible ; il propose une critique acerbe des sociétés européennes de son temps, dont il dénonce les inégalités et la corruption. L’utopie, en ce sens, révèle l’écart entre ce qui existe et ce qui devrait être. Elle suggère que l’ordre social n’est pas figé, mais perfectible. Son vocabulaire – cité idéale, égalité, harmonie – invite à repenser la politique sur la base d’idéaux.

B. De l’utopie à l’impolitique ?

L’utopie, si elle nourrit les idéaux politiques, rencontre très vite ses limites lorsqu’elle prétend structurer l’action concrète. Kant dénonce ainsi la tentation d’appliquer sans recul des « idées de la raison » à la sphère politique. Dans ses œuvres, il distingue l’idéal régulateur, qui oriente l’action vers un progrès moral possible (par exemple, la paix perpétuelle), et l’absolu irréalisme, qui pousse à exiger du réel ce qu’il ne peut donner. Kant souligne les dangers d’un projet purement spéculatif qui ignorerait les limites des conditions humaines et institutionnelles : la raison doit « tempérer ses ardeurs » face à l’expérience, sous peine de sombrer dans l’utopie stérile. Ainsi, il propose un usage critique des idéaux, permettant de transformer progressivement la cité sans céder à l’impatience ou à la démesure.

Un lien fécond s’établit aussi avec la théologie, notamment chez Augustin. Dans La Cité de Dieu, Augustin oppose la cité terrestre – règne des passions, de l’intérêt et de la contingence – à la cité céleste, orientée vers l’amour de Dieu. Cette perspective transcende l’histoire politique sans dispenser les chrétiens de leurs devoirs citoyens : Augustin refuse de confondre le projet divin avec une réalisation historique immédiate. La « Cité de Dieu » ne saurait être instituée parmi les hommes ; elle demeure un horizon spirituel qui éclaire l’action, mais oblige à distinguer les exigences de l’idéal des nécessités du temporel.

Vers une articulation possible entre réalisme et idéal

Dès lors, la réflexion s’ouvre vers une possible articulation entre réalisme et idéal. Peut-on penser une politique qui s’inspire des utopies, tout en tenant compte des contraintes et de l’imperfection humaine ? Cette question, cruciale pour les temps modernes, fonde la dialectique entre ambition éthique et sens du possible, au cœur de toute action véritablement politique.

A. L’idéal régulateur chez Kant

Chez Kant, l’idéal régulateur joue un rôle fondamental dans la réflexion politique. Il ne s’agit pas d’un modèle à imposer immédiatement à la réalité, mais d’un horizon qui guide l’action et inspire les réformes. Dans « Vers la paix perpétuelle » (1795), Kant expose cet idéal à travers un projet philosophique visant à dépasser la simple cessation des hostilités pour instaurer une véritable paix durable entre les États.

Kant distingue ainsi les articles préliminaires – mesures à mettre en œuvre rapidement (par exemple, interdire les armées permanentes ou l’ingérence dans les affaires d’autrui) – et les articles définitifs, qui posent les conditions d’une paix stable : constitution républicaine, fédération d’États libres, droit cosmopolitique fondé sur l’hospitalité universelle. L’idéal kantien ne consiste pas à créer une société parfaite du jour au lendemain, mais à conduire les peuples, par la raison et la loi, vers un ordre plus juste et pacifique. Ce projet reste un « comme si », une direction à suivre plutôt qu’un modèle à reproduire immédiatement.

L’exemple des droits de l’homme incarne la puissance de cet idéal régulateur. Pour Kant, le respect de la dignité humaine, le fait de traiter chacun comme une fin en soi, fonde tout véritable droit politique. La Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) reprend cet héritage kantien : elle n’est pas un constat mais une exigence normative adressée à tous les États, une orientation vers laquelle tendre. Les principes de liberté, d’égalité et de justice servent ainsi de boussole, même si leur pleine réalisation demeure toujours à conquérir.

B. Pragmatisme et espérance en politique

Dans le débat philosophique contemporain, le pragmatisme se présente comme un pont entre la prudence machiavélienne, soucieuse d’efficacité face à la complexité du réel, et l’espérance utopique portée par les grandes philosophies de l’idéal. John Rawls au XXeme siècle fonde sa philosophie politique sur le consensus et non sur la domination d’un groupe ou la réalisation immédiate d’une utopie. Il propose une conception libérale et pluraliste de la justice, où le compromis – le « consensus par recoupement » – devient le principe d’équilibre entre des doctrines opposées au sein d’une même société. Pour Rawls, les principes de justice (tels que l’égalité des chances et l’attention portée aux plus démunis) ne sont pas des idéaux abstraits : ils servent de boussole pour orienter les réformes institutionnelles, faire progresser la liberté effective sans sacrifier la cohésion sociale. Le rôle du compromis est central : il permet de gérer le pluralisme, d’adapter l’idéal de justice à la complexité concrète de la société, sans trahir les exigences fondamentales du droit et de l’équité.

Ce qu’il faut retenir

La politique ne saurait se réduire à un simple exercice de rationalité froide ni à une chimère utopique déconnectée du réel. Machiavel nous rappelle la nécessité d’une action ferme et adaptée aux circonstances, où la raison d’État prime sur les illusions morales, tandis que les utopies révèlent une exigence éthique fondamentale, un horizon vers lequel tendre sans naïveté. Entre ces extrêmes, Kant, Rousseau, Ricoeur ou Rawls esquissent une voie où l’idéal régulateur et le compromis pragmatique cohabitent. À l’heure des défis majeurs – écologiques, sociaux, démocratiques – cette articulation devient clé : la politique doit rester un art qui sait conjuguer lucidité des moyens et grandeur des fins, afin d’œuvrer concrètement à l’amélioration progressive du vivre-ensemble. Loin de renier ni le possible ni le rêve, elle invite à penser un horizon partagé, à la fois ancré dans le réel et porté par l’imagination créatrice.