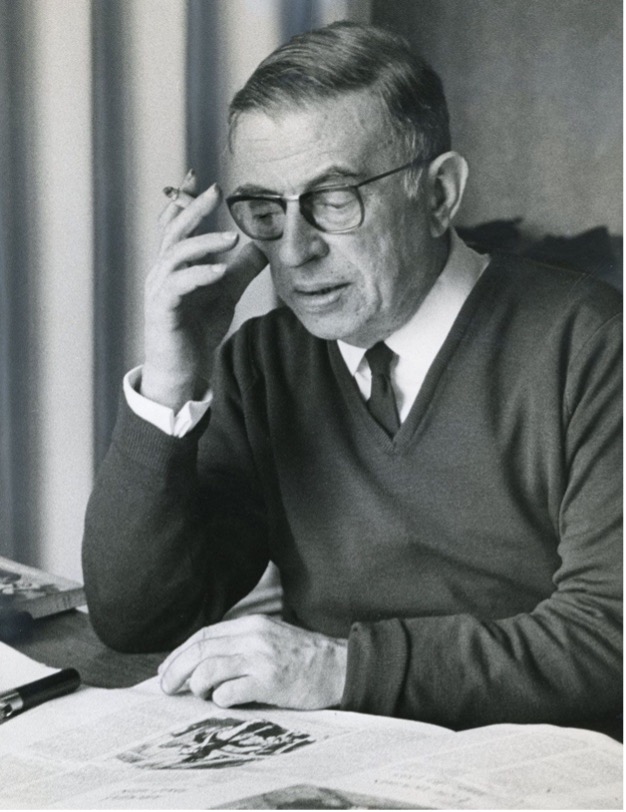

« L’homme est condamné à être libre. » Cette formule, extraite de L’Être et le Néant (1943) de Jean-Paul Sartre, résume de manière provocante l’idée existentialiste selon laquelle la liberté est une condition inévitable de l’existence humaine.

Pour Sartre, la liberté n’est pas un choix parmi d’autres : elle est l’essence même de l’homme. Mais cette liberté, loin d’être confortable, est lourde de responsabilité et d’angoisse. Que signifie donc être « condamné à être libre » ? Est-ce une liberté absolue ou une illusion face aux contraintes sociales et matérielles ?

L’existentialisme chez Sartre : l’existence précède l’essence

L’existentialisme de Sartre se résume par une idée clé : « l’existence précède l’essence ». Contrairement à une chaise ou un outil, l’homme n’est pas défini d’avance par une « nature ».

- Il existe d’abord, puis il se construit par ses actes, ses choix et ses projets.

- Aucune divinité ni aucune loi naturelle ne détermine ce que nous devons être : nous sommes entièrement responsables de nous-mêmes.

Cette conception radicale de la liberté explique pourquoi Sartre parle de « condamnation » : nous ne pouvons pas y échapper. Même ne rien faire, c’est encore choisir de ne rien faire.

Être libre, c’est assumer ses choix

Pour Sartre, la liberté est totale : à chaque instant, nous avons la possibilité de décider, même dans les situations les plus contraignantes.

- Un prisonnier, par exemple, reste libre de l’attitude qu’il adopte face à sa situation (révolte, résignation, réflexion).

- Nous ne sommes pas libres de tout (maladie, contexte social…), mais nous sommes libres de donner un sens à ce qui nous arrive.

La responsabilité comme corollaire

Puisque nous sommes libres, nous sommes aussi entièrement responsables de nos actes. Nous ne pouvons pas accuser le destin, la société ou Dieu : nos choix nous définissent et dessinent une image de l’humanité que nous voulons proposer.

Pour aller plus loin, vous pouvez écouter ce podcast de France Culture.

La « mauvaise foi » : fuir sa liberté

Sartre explique que cette liberté radicale provoque souvent de l’angoisse, car elle implique de ne pas pouvoir se cacher derrière des excuses. Pour fuir ce vertige, nous nous réfugions parfois dans la « mauvaise foi » :

- Nous nous racontons que nous n’avions pas le choix (par exemple : « je n’ai pas pu dire non »).

- Nous nous identifions à un rôle fixe, comme si nous n’étions que cela (ex. : « je ne suis qu’un élève » ou « je ne suis qu’un fonctionnaire »).

La mauvaise foi consiste donc à refuser sa liberté et à se comporter comme un objet (ce que Sartre appelle « être-en-soi »), alors que nous sommes des sujets capables de transcender notre situation.

Une liberté angoissante, mais créatrice

Être « condamné à être libre » ne signifie pas que la liberté est un fardeau insurmontable. Pour Sartre, c’est au contraire ce qui rend l’existence authentique :

- Par nos choix, nous inventons nos propres valeurs.

- Il n’existe pas de morale universelle préétablie : nous créons nos principes en agissant.

C’est ce qu’il exprime dans sa conférence L’existentialisme est un humanisme (1945) : en me choisissant, je choisis l’homme tel qu’il devrait être. Chaque décision engage non seulement ma vie, mais aussi une vision de l’humanité.

Liberté et engagement chez Sartre

Sartre ne conçoit pas la liberté comme une attitude égoïste. Au contraire, il insiste sur l’engagement :

- Puisque nous sommes responsables, nous devons aussi assumer les conséquences de nos actes pour les autres.

- Par exemple, un écrivain comme Sartre doit utiliser sa liberté pour agir dans la société, dénoncer les injustices, participer aux luttes (il s’engage ainsi contre le colonialisme et pour la justice sociale).

La liberté sartrienne est donc à la fois personnelle et collective.

Peut-on vraiment être libre ?

Certains critiquent Sartre en soulignant que nous subissons des contraintes (économiques, sociales, biologiques).

- Un individu né dans la pauvreté ou la dictature a-t-il la même liberté que quelqu’un né dans un pays riche et démocratique ?

- Sartre répondrait que, même dans les situations les plus dures, il reste toujours une marge de choix, ne serait-ce que dans notre manière d’affronter l’épreuve.

Ainsi, la liberté sartrienne n’est pas l’absence de limites, mais la capacité à se projeter au-delà de ses conditions, à inventer sa propre réponse au monde.

Conclusion : une liberté exigeante pour Sartre

Être « condamné à être libre » signifie que nous ne pouvons pas échapper à la responsabilité de nos choix. Pour Sartre, la liberté est ce qui rend l’homme authentique, mais aussi vulnérable face à l’angoisse de décider.

Plutôt que de la subir, Sartre nous invite à assumer cette liberté comme un pouvoir créateur : celui de donner un sens à notre vie et de participer activement à la construction du monde.