Le passé ne passe pas. Plus d’un demi-siècle après les décolonisations, la France peine encore à apaiser les tensions liées à son histoire coloniale. De l’Algérie à l’Afrique subsaharienne, en passant par l’Indochine ou les Antilles, les héritages du colonialisme continuent de nourrir des débats, des blessures et des revendications. Dans la rue, à l’université, au cinéma ou à l’Assemblée nationale, les mémoires s’opposent, s’ignorent ou s’affrontent. Pourquoi la France a-t-elle autant de mal à affronter cette partie de son histoire ? Peut-elle enfin réconcilier les récits et les mémoires ?

Un empire colonial longtemps idéalisé

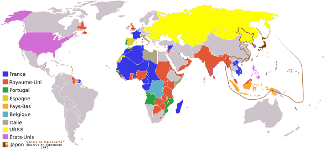

Pendant plus d’un siècle, la France a construit un vaste empire colonial, s’étendant sur l’Afrique, l’Asie, l’Amérique et l’Océanie. À son apogée, dans les années 1930, l’empire français couvre près de 12 millions de km² et compte plus de 100 millions d’habitants.

Une vision dominante : la « mission civilisatrice »

L’école républicaine et les manuels d’histoire ont longtemps valorisé une image idéalisée de la colonisation, fondée sur la diffusion de la langue, de la culture et des « Lumières ». La colonisation était présentée comme un progrès pour les peuples colonisés, un discours largement remis en cause aujourd’hui.

Mais cette vision ignore les violences, les spoliations, les discriminations raciales et la dépossession des peuples colonisés. Les indépendances, souvent arrachées dans la douleur, laissent derrière elles un lourd passif mémoriel.

L’Algérie, cœur brûlant de la mémoire coloniale

S’il est un territoire où les tensions mémorielles sont les plus vives, c’est l’Algérie. Colonie de peuplement dès 1830, elle devient un territoire intégré à la République, mais sans égalité réelle entre colons et colonisés.

La guerre d’Algérie (1954-1962)

- Elle fait entre 300 000 et 500 000 morts, et provoque une guerre civile larvée en métropole.

- Le conflit est longtemps nié dans le discours officiel : il faut attendre 1999 pour que la France parle officiellement de « guerre » (et non d’« événements »).

- Les mémoires sont multiples : celle des anciens combattants français, des appelés du contingent, des pieds-noirs, des Harkis, des indépendantistes algériens, ou encore des descendants d’immigrés.

Chaque groupe entretient une mémoire différente, parfois contradictoire, nourrissant une forme de guerre des mémoires.

Des gestes symboliques… mais timides

Depuis les années 2000, plusieurs présidents ont tenté de reconnaître certains faits, sans pour autant proposer une véritable réparation.

👉🏻 Quelques avancées notables :

- En 2012, François Hollande reconnaît publiquement la répression sanglante du 17 octobre 1961, où la police française tue des manifestants algériens à Paris.

- En 2021, Emmanuel Macron commande un rapport à l’historien Benjamin Stora, qui propose une série de gestes mémoriels, mais sans repentance.

- Le président reconnaît la responsabilité de l’État dans la mort de Maurice Audin, militant communiste torturé pendant la guerre d’Algérie.

Mais ces initiatives sont souvent jugées insuffisantes par les descendants de colonisés, qui réclament des excuses officielles, voire des réparations.

Des tensions ravivées par la société civile

Le débat sur la mémoire coloniale ne se joue pas seulement au sommet de l’État. Il est aussi porté par la société civile, les artistes, les associations et les chercheurs.

👉🏻 Exemples récents :

- En 2020, à la suite du mouvement Black Lives Matter, des statues de Colbert, auteur du Code noir, sont taguées ou déboulonnées.

- Des mouvements comme Décolonisons les arts ou Décoloniser les savoirs militent pour repenser la représentation des anciens colonisés dans les musées, les manuels ou les programmes scolaires.

- Des documentaires comme Décolonisations (Arte, 2020) ou Les Damnés de la Terre (adapté de Frantz Fanon) rencontrent un grand écho.

Ces actions révèlent une volonté croissante de réécrire l’histoire, de donner la parole aux oubliés et de réconcilier les récits.

L’histoire coloniale à l’école : un enjeu sensible

L’enseignement de la colonisation reste un sujet délicat en France. Les programmes officiels abordent bien la question, mais de manière souvent rapide, parfois superficielle.

Certaines lois ont même tenté d’imposer une vision positive de la colonisation :

- La loi du 23 février 2005 imposait d’enseigner les « aspects positifs » de la colonisation. Face à la polémique, l’article est retiré l’année suivante.

Aujourd’hui, beaucoup d’enseignants réclament plus d’outils, de témoignages, de pluralité des sources pour aborder sereinement ces sujets complexes avec leurs élèves.

Conclusion : apaiser les mémoires sans les effacer

La France ne peut pas changer son passé, mais elle peut choisir la manière dont elle le regarde. Reconnaître les blessures, écouter les récits oubliés, enseigner une histoire complète et nuancée : telles sont les conditions pour sortir d’une mémoire en tension.

Cela ne signifie pas s’auto-flageller, mais assumer toutes les facettes de l’histoire nationale, pour bâtir une société plus juste et plus cohérente. Car la mémoire, bien traitée, peut être un levier de réconciliation. Maltraitée, elle devient un foyer de division.