La mort est l’un des thèmes les plus universels et les plus redoutés de l’expérience humaine. Inéluctable, elle soulève des questions existentielles majeures : que signifie mourir ? Faut-il craindre la mort ? Peut-on en faire le deuil avant l’heure ? Depuis l’Antiquité, la littérature et la philosophie se sont emparées de cette énigme pour tenter, sinon de l’élucider, du moins de l’apprivoiser. Tour à tour objet de méditation, de révolte ou de sublimation, la mort devient un miroir de notre humanité. Mais face à cette fin inscrite dans le vivant, les discours se divisent : faut-il apprendre à vivre avec la mort, ou au contraire, tenter de la repousser, de l’oublier, voire de la défier ?

Philosopher, c’est apprendre à mourir ?

La célèbre formule de Montaigne « Philosopher, c’est apprendre à mourir » résume une longue tradition de pensée occidentale pour laquelle l’exercice philosophique consiste à apprivoiser la mort pour mieux vivre. Déjà chez Socrate, la mort n’est pas perçue comme un mal en soi, mais comme un passage. Dans le Phédon, Platon met en scène son maître dialoguant avant de boire la ciguë : le philosophe y soutient que la mort n’est que la séparation de l’âme et du corps, et qu’elle est donc un retour vers un monde supérieur, celui des Idées. Cette vision spiritualiste permet de faire de la mort non un terme, mais une étape, une libération.

Épicure, quant à lui, refuse de craindre la mort en affirmant que « tant que nous sommes, la mort n’est pas là, et quand la mort est là, nous ne sommes plus ». Cette perspective matérialiste vise à chasser la peur de la mort comme une illusion, un malentendu logique. En montrant que la mort ne nous concerne pas directement, il veut libérer l’homme de l’angoisse qui paralyse l’existence.

Ces approches philosophiques cherchent donc à désamorcer la terreur de la finitude : en en faisant une donnée inévitable, elles l’intègrent au parcours humain comme un horizon qu’il faut regarder en face pour mieux vivre le présent.

La littérature : un espace pour dire l’indicible

Si la philosophie tente de rationaliser la mort, la littérature, elle, donne corps à l’émotion, à la peur, au deuil, à l’absence. De la tragédie antique à la poésie moderne, en passant par le roman, la mort devient un motif narratif, poétique, voire métaphysique. Elle peut être crainte, désirée, haïe ou sublimée.

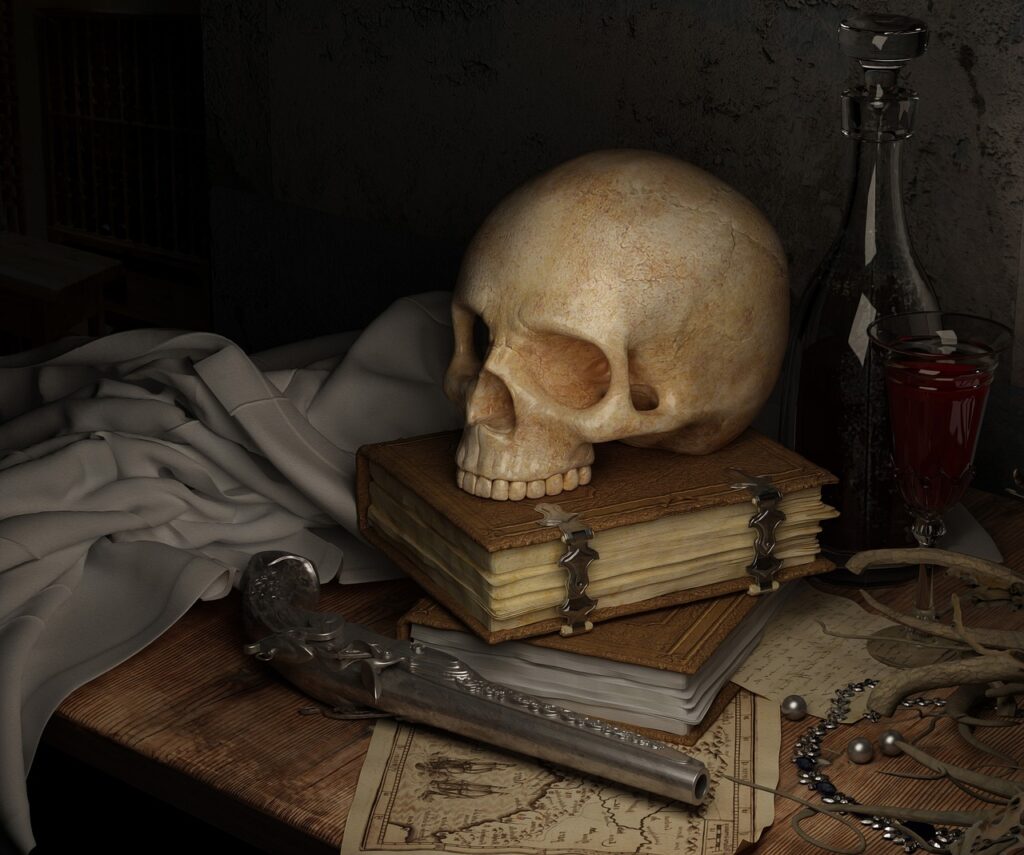

Chez Shakespeare, la mort est omniprésente, souvent tragique et politique : Hamlet médite sur le sens de la vie face au crâne de Yorick, symbolisant la vanité des grandeurs humaines. Dans les tragédies raciniennes, elle est souvent la seule issue à une passion destructrice. À l’inverse, dans la poésie romantique, la mort est parfois idéalisée, comme chez Lamartine ou Nerval, où elle devient un refuge contre les souffrances de l’existence.

Au XXe siècle, la littérature devient plus introspective. Dans L’Étranger, Camus confronte son personnage Meursault à l’absurdité de la mort et de la vie. Sa lucidité face à sa condamnation et son refus de se mentir font de lui une figure qui accepte l’inéluctable sans recours religieux. Le refus du mensonge devient une forme de courage devant la fin.

Mais la littérature, surtout contemporaine, aborde aussi la mort dans sa dimension intime et quotidienne. Dans L’Adversaire d’Emmanuel Carrère ou Une mort très douce de Simone de Beauvoir, elle est liée à la perte d’un proche, au deuil, à l’effritement des liens. Ici, la mort n’est pas une abstraction, mais une expérience vécue, souvent incommunicable.

La mort, une angoisse moderne ?

Malgré les efforts pour apprivoiser la mort, notre époque semble marquée par une difficulté croissante à l’accepter. Dans les sociétés modernes, la mort a été médicalisée, cachée, exclue du quotidien. Elle se passe souvent à l’hôpital, loin du regard familial ou communautaire. Ce retrait a renforcé une angoisse existentielle : ne plus voir la mort, c’est parfois la redouter encore plus.

Le philosophe allemand Martin Heidegger, dans Être et Temps, explique que l’homme est un « être-pour-la-mort » : la conscience de sa finitude est ce qui donne sens à son existence. Mais cette conscience peut aussi être source de malaise, d’angoisse, car elle révèle l’absurde de toute entreprise humaine face à l’inévitabilité de la fin.

Certains courants contemporains tentent de repousser la mort non plus par la pensée, mais par la technologie. Le transhumanisme par exemple, envisage un avenir où l’homme pourrait échapper à la mort grâce aux progrès de la science, des implants, ou de l’intelligence artificielle. Mais cette volonté de supprimer la mort ne pose-t-elle pas la question de ce qu’est vraiment vivre ?

La mort comme apprentissage : la sagesse du deuil

L’expérience de la mort ne se limite pas à celle de sa propre fin : elle passe aussi par la perte des autres, par le deuil. Ce vécu est souvent mis en récit dans la littérature, qui en fait un espace de consolation ou de reconstruction. Le philosophe Paul Ricoeur parle d’une « mémoire blessée » que la narration permet de cicatriser. Écrire le deuil, c’est faire œuvre de mémoire et d’humanité.

Des auteurs comme Roland Barthes (Journal de deuil) ou Annie Ernaux (L’Événement, Une femme) ont utilisé l’écriture pour explorer l’absence, la perte, et la transformation intérieure qu’elle provoque. Ces œuvres ne cherchent pas à nier la douleur, mais à la traverser.

C’est peut-être là une des fonctions les plus précieuses de l’art et de la littérature face à la mort : nous offrir un langage pour dire ce qui échappe aux mots. Écrire ou lire sur la mort permet de créer du lien, de partager une expérience que chacun vit, mais que chacun vit seul.

Accepter ou résister ? Deux attitudes complémentaires

Peut-on finalement apprivoiser la mort sans en nier la gravité ? Faut-il l’accepter comme une part de la vie ou lutter contre elle jusqu’au bout ? Il semble que ces deux attitudes coexistent. D’un côté, la sagesse consiste à reconnaître l’inévitable pour ne pas vivre dans la peur. De l’autre, l’élan vital nous pousse à repousser cette échéance, à affirmer la vie avec force.

C’est ce que montre Albert Camus dans Le Mythe de Sisyphe. Le héros condamné à un effort absurde symbolise la condition humaine, mais Camus conclut : « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Malgré l’absurde, malgré la mort, il reste possible de vivre pleinement, de créer, d’aimer.

La littérature et la philosophie nous rappellent que la mort n’est pas qu’un point final : elle est aussi un moteur de pensée, d’art et de lucidité. Elle donne un poids à chaque instant, une valeur à chaque geste. En cela, elle n’est pas l’ennemie de la vie, mais son envers nécessaire.

Conclusion

La mort, bien qu’inéluctable, n’est pas une fin de pensée. Au contraire, elle est au cœur des plus grandes œuvres littéraires et philosophiques. Tantôt apprivoisée, tantôt combattue, elle oblige l’homme à se confronter à sa condition, à ses limites, et à ses aspirations. À travers les siècles, écrivains et penseurs ont su faire de cette angoisse un espace de création, de réflexion et parfois même de réconciliation. Dans un monde où l’on cherche souvent à fuir la mort, la littérature et la philosophie nous rappellent qu’il faut peut-être, non pas l’aimer, mais apprendre à vivre avec elle.