Sur les pavés du Quartier latin, sous les néons des amphithéâtres occupés, dans les usines paralysées par la plus grande grève générale du XXe siècle, la France semble suspendue dans l’attente d’un avenir aux contours incertains. S’agit-il d’une révolution culturelle, d’une crise sociale ou d’une séquence politique fondatrice ? C’est tout cela à la fois, et c’est aussi, au fil du temps, un espace symbolique dont la mémoire bouscule et traverse inlassablement les débats contemporains. Cet article propose une exploration critique de ce moment charnière, nourrie par les témoignages, les analyses récentes et les diverses lectures.

Mai 68, miroir brisé de la France moderne

Au printemps 1968, la France connaît une crise sans précédent. En l’espace de quelques semaines, le pays est secoué par un vaste mouvement de contestation étudiant, rapidement rejoint par une grève générale qui paralyse l’économie et ébranle les institutions. Dans l’imaginaire collectif, Mai 68 demeure à la fois un symbole de liberté et de désordre, un moment charnière et paradoxal de l’histoire contemporaine française. Pour comprendre la singularité de cet événement, il convient de le replacer dans son contexte. Il est celui d’une société française en apparence prospère et stable, mais traversée par de profondes tensions sociales, culturelles et politiques.

Comment un pays à l’apogée des Trente Glorieuses a-t-il pu basculer dans un mouvement insurrectionnel d’une telle ampleur ? Que révèle cette crise de l’état de la société française à la veille des années 1970 ? Et quels en furent les effets durables, et conjoncturels, sur le paysage politique, culturel et social ?

Il s’agira d’abord d’analyser les causes profondes de cet épisode inédit (I). Nous retracerons ensuite le déroulement des événements, en identifiant les acteurs clés et les formes de la mobilisation (II). Enfin, nous analyserons les conséquences politiques et sociales de Mai 68, entre ruptures réelles, récupération partielle et mémoires contrastées (III).

I – Aux origines d’une crise inédite : société bloquée, jeunesse bouillonnante

L’usure du pouvoir et la mutation d’une société

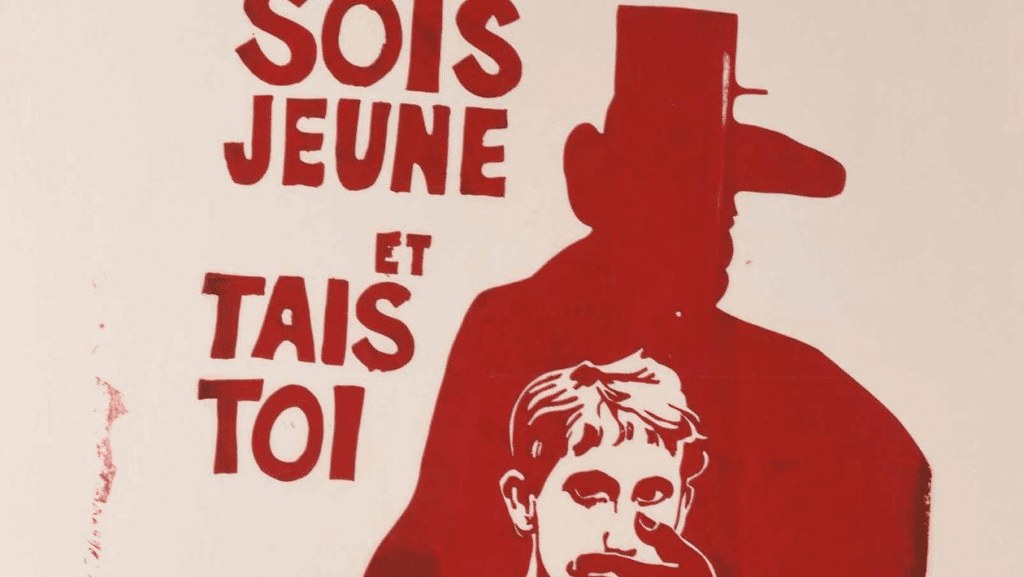

Derrière l’apparente prospérité des « Trente Glorieuses », la France gaullienne est saisie d’un malaise. Le pouvoir du général de Gaulle, paternaliste, centralisé, incarne la résistance et la stabilité mais se heurte à l’impatience de nouvelles générations. L’université, massifiée, ne suit plus : la Sorbonne déborde, Nanterre s’enflamme. Ce sont des étudiants qui contestent un ordre social perçu comme autoritaire, et exigent la fin des rapports hiérarchiques traditionnels.

Parallèlement, le monde ouvrier connaît restructurations, mutations et frustrations. En effet, l’écart entre espoirs portés par la croissance et fermeture des perspectives sociales va croissant. Dans le pays, la jeunesse, minorités, femmes et intellectuels portent alors la critique vers le terrain politique, social et existentiel.

Un phénomène mondial

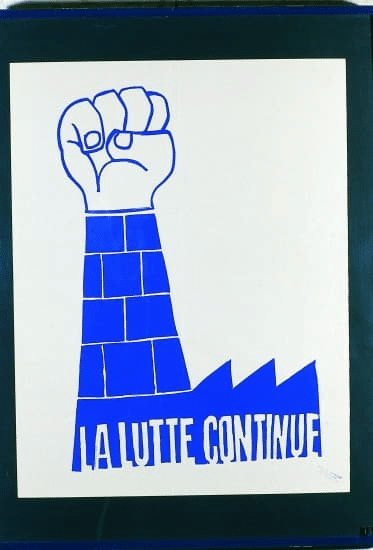

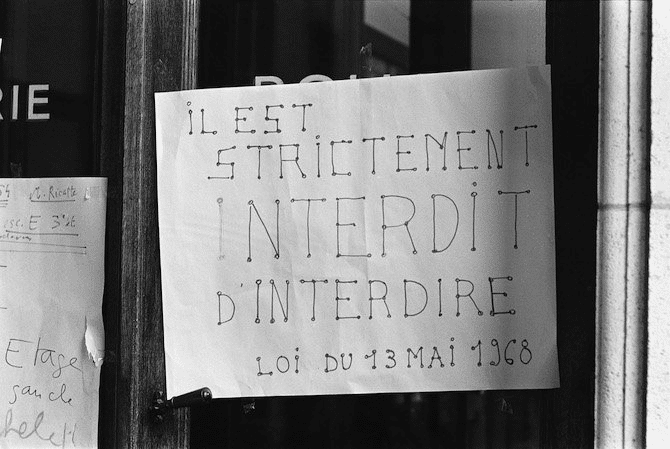

La contestation de Mai 68 n’est pas une exception française. Elle puise en effet dans un terreau international : printemps de Prague, Printemps de Mexico, mouvements étudiants aux États-Unis, rébellions contre la guerre du Vietnam, montée des contre-cultures et mobilisation des droits civiques. Les slogans (« Il est interdit d’interdire ! », « Sous les pavés, la plage ! ») traversent les frontières, composant un imaginaire universel de la remise en cause.

II – Chronique d’un embrasement : événements, acteurs et temporalités

De Nanterre au Quartier latin : la flamme étudiante

Le « 22 mars », foyer initial, voit des étudiants de Nanterre occuper une salle contre la guerre du Vietnam. La fermeture de la fac déclenche, le 3 mai, une rupture à la Sorbonne. Barricades, affrontements, arrestations massives : la « nuit des barricades » du 10 mai transforme la colère universitaire en crise nationale.

Grève générale et paralysie sociale

Le point de bascule intervient le 13 mai, quand l’ensemble des syndicats ouvriers, soutenus par la CGT et la CFDT, se joignent aux étudiants. Les occupations commencent : Renault Billancourt, Flins, Sud-Aviation. La France compte jusqu’à 7 à 10 millions de grévistes, de l’industrie à l’administration, de la radio aux ports, de l’enseignement à la Poste. Le dialogue s’organise alors dans des AG foisonnantes où toutes les discussions deviennent possibles : du salaire à l’autogestion, du féminisme à l’écologie, des sexualités aux aspirations démocratiques.

D’une crise sociale à la crise politique

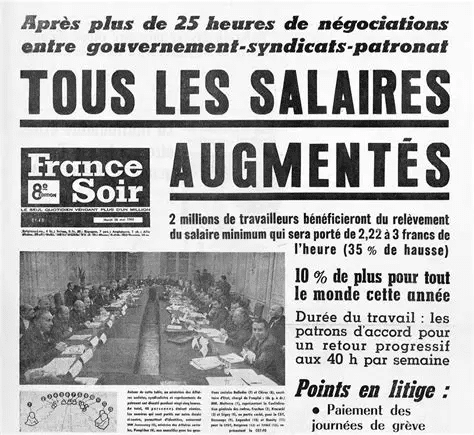

Face à la paralysie du pays, l’État cherche une issue. Les “accords de Grenelle” du 27 mai prévoient en effet une augmentation du SMIG de 35 %, l’instauration d’une quatrième semaine de congés payés, l’affirmation des sections syndicales d’entreprise. Mais la base, plus radicale, rejette le compromis . La contestation échappe alors aux directions syndicales, la crise prend une tournure politique ostensible.

De Gaulle disparaît un temps (voyage à Baden-Baden), puis reprend la main, dissout l’Assemblée nationale le 30 mai et appelle à une « marche du peuple » sur les Champs-Élysées, tandis que les partisans de l’ordre gaulliste regagnent en force dans l’opinion.

III – Tournant politique, héritages et ambiguïtés

Victoire du pouvoir… et pluralité des ruptures

La droite l’emporte aux législatives de juin. L’ordre revient, les grèves s’éteignent, non sans heurts : au moins sept morts, des milliers de blessés, plusieurs centaines d’arrestations. Pourtant, derrière la réaffirmation « officielle » du gaullisme, la société française entre dans une mutation profonde.

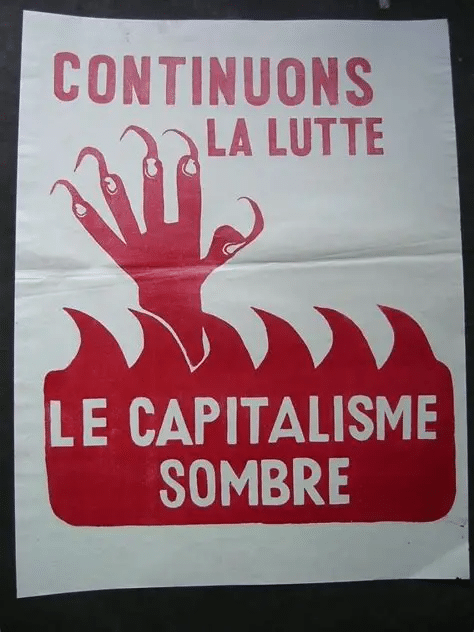

D’un point de vue politique, la crise débouche à court terme sur la démission du général de Gaulle (1969) après l’échec du référendum sur la réforme régionale. Mais le véritable basculement se joue ailleurs : rationalisation des institutions, advent de la société civile, émergence de nouveaux mouvements sociaux et contestataires (féminisme, écologie, revendications LGBT, régionalisme, anti-autoritarisme, critique de la consommation et du capitalisme).

Réformes économiques et sociales

L’impact immédiat de Mai 68 est tangible : hausse massive des salaires, extension des droits syndicaux, souplesse du code du travail, modernisation de l’université (loi Faure). Dans la sphère de la culture, libéralisation des mœurs, affirmation de l’individu, valorisation de la créativité, critique du patriarcat et du modèle familial traditionnel s’imposent peu à peu comme de nouveaux paradigmes.

Les syndicats, d’abord renforcés, connaissent un élan militant sans précédent, même si la réinvention du dialogue social s’avère chaotique. Dans le domaine économique, la crise provoque un ralentissement de la croissance, des difficultés pour plusieurs secteurs (tourisme, hôtellerie, industrie), et préfigure les tendances au chômage structurel des années suivantes.

IV – Mai 68 : mémoire, débats et postérité

Un mythe toujours vivant… et controversé

L’événement Mai 68 échappe à toute qualification simple. Révolution avortée ? Mutation « par le haut »? Cataclysme générationnel, ou moment fondateur d’une société plus critique, individualiste, créative ? Les historiographes, politologues et acteurs eux-mêmes divergent : pour certains, Mai 68 n’a fait qu’accélérer la libéralisation du capitalisme, pour d’autres, il demeure la source d’un projet d’émancipation inachevé.

Le débat se polarisera durablement : étudiants contre syndicats, gauche festive contre gauche gestionnaire, partisans d’une rupture profonde contre tenants d’un compromis démocratique.

Héritages en débat

On ne saurait ignorer l’apport spécifique de Mai 68 : l’émergence des luttes postindustrielles et minoritaires (femmes, jeunes, immigrés, minorités sexuelles), la prise de parole démocratique, la plasticité de la contestation, l’audace de repenser l’ordre établi. Certaines conquêtes sociales (droit à la contraception, dépénalisation de l’avortement, abaissement de la majorité à 18 ans) doivent beaucoup à l’énergie critique du moment.

Pourtant, dans les décennies suivantes, l’héritage de Mai se trouve aussi récupéré, neutralisé, divisé. Il est tantôt accusé d’avoir enfanté une société « hyperindividualiste », tantôt célébré comme parent d’une citoyenneté critique.

Quiz : pour aller plus loin

- Quelles sont les causes profondes de la crise de Mai 68 en France ?

- Quels ont été les temps forts du mouvement, et quels groupes furent les acteurs majeurs ?

- Quelles principales mesures sociales résultent des accords de Grenelle ?

- En quoi Mai 68 a-t-il modifié les rapports entre société civile et pouvoir politique ?

- Citez deux héritages sociaux ou culturels encore visibles de Mai 68 dans la France contemporaine.

Réponses

- Malaise de la jeunesse, blocage politique et institutionnel, contestation internationale, frustration du monde ouvrier.

- Mouvement étudiant (Nanterre, Sorbonne) ; grève générale, occupation des usines, intervention policière, dissolution de l’Assemblée.

- Hausse du SMIG (+35 %), titularisation des droits syndicaux, quatrième semaine de congés payés.

- Valorisation de l’expression démocratique, ouverture à de nouveaux mouvements sociaux, affaiblissement du leadership présidentiel.

- Féminisme et lois sur l’IVG, développement de la culture alternative et associative, valorisation de la créativité et de la jeunesse.

Ressources pour approfondir

- Dossier “68, année historique” (CNRS Le Journal)

- Archives INA, expositions et livres : « 68, une histoire collective »

- Dossier Le Monde diplomatique “1968, une embellie en mai”

- Ouvrages essentiels : Michelle Zancarini-Fournel, Le moment 68. Une histoire contestée, Boris Gobille, Le Mai 68 des écrivains

- Films et documentaires : « Mai 68, la belle ouvrage », Arte, France Culture

- Série documentaire « Mai 68. Un monde en Révolution », Public Sénat

Conclusion : Mai 68, mois historique

Mai 68 est bien plus qu’un événement figé ou un mot d’ordre nostalgique : c’est un kaléidoscope d’expériences, où la France a pris la parole comme jamais, bousculé ses institutions, et inventé de nouveaux modes d’action collective. En sus de la crise sociale et politique, ce fut un laboratoire unique d’égalité, d’expression démocratique et de transformation culturelle. Son souvenir, renaissant à chaque conflit, prouve que ce « Mai » fut un creuset inépuisable de réflexion sur le politique. Un lieu où, selon l’expression d’Edgar Morin, « tout est devenu possible, sauf continuer comme avant ».