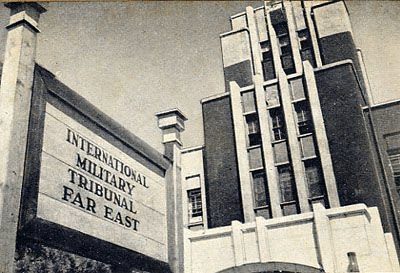

Moins célèbre que le procès de Nuremberg, le Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient (TMIEO), aussi appelé Tribunal de Tokyo, a marqué l’histoire de la justice internationale. Organisé entre 1946 et 1948 sous l’autorité des Alliés (États-Unis, URSS, Royaume-Uni, France et autres nations du Commonwealth), il visait à juger les hauts dirigeants japonais pour crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

tribunal de TokyoS’inspirant du modèle de Nuremberg, ce tribunal a mis en lumière des crimes d’une ampleur inédite, comme le massacre de Nankin, les expériences médicales de l’Unité 731 ou encore le système des « femmes de réconfort ». Cependant, il a aussi été critiqué pour ses limites, notamment l’impunité accordée à l’empereur Hirohito et à certains criminels de guerre en échange de renseignements livrés aux États-Unis.

Comment le Tribunal de Tokyo s’est-il organisé ? Quels furent ses verdicts et son héritage ? Décryptage d’un procès clé dans la construction du droit international.

Contexte historique et mise en place du Tribunal de Tokyo

À la fin de la guerre, le Japon est occupé par les forces alliées sous la direction des États-Unis, représentés par le général Douglas MacArthur. Comme en Europe avec le procès de Nuremberg, les Alliés (États-Unis, Union soviétique (URSS), Grande-Bretagne, France) souhaitent rendre justice aux victimes des atrocités commises en Asie par l’armée impériale japonaise en Chine, en Corée, aux Philippines et dans d’autres territoires occupés.

Le Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient est officiellement créé par une proclamation de MacArthur le 19 janvier 1946. Il s’inspire du modèle de Nuremberg et repose sur la Déclaration de Potsdam de juillet 1945, qui exigeait la punition des criminels de guerre japonais. Le procès s’ouvre officiellement le 3 mai 1946 à Tokyo.

Qui étaient les accusés jugés par le Tribunal de Tokyo ?

28 hauts responsables japonais sont jugés par le Tribunal de Tokyo. Contrairement à Nuremberg, l’empereur Hirohito et la famille impériale sont exclus des poursuites, car les États-Unis considèrent qu’ils sont essentiels pour assurer la stabilité du Japon après la guerre.

Les accusés sont principalement d’anciens Premiers ministres, ministres de la guerre, généraux et diplomates du régime impérial japonais. Parmi eux, on retrouve :

- Hideki Tojo, Premier ministre du Japon pendant la guerre et principal responsable militaire ;

- Kōichi Kido, principal conseiller de l’empereur ;

- Kenji Doihara, général et espion impliqué dans l’invasion de la Mandchourie ;

- Shigenori Tōgō, ministre des Affaires étrangères du Japon.

Quels sont les chefs d’accusations lors du Tribunal de Tokyo ?

Comme à Nuremberg, les chefs d’accusation du Tribunal de Tokyo sont divisés en plusieurs catégories :

- Crimes contre la paix = planification et lancement d’une guerre d’agression.

- Crimes de guerre = violations des lois et coutumes de la guerre, incluant les mauvais traitements envers les prisonniers et les massacres de civils.

- Crimes contre l’humanité = assassinats, exterminations, réductions en esclavage et persécutions systématiques contre des populations civiles.

Les crimes jugés lors du Tribunal de Tokyo

Le Tribunal de Tokyo a examiné des crimes commis entre 1928 (invasion de la Mandchourie) et 1945 (capitulation du Japon). Parmi les faits les plus marquants, on retrouve :

- Le massacre de Nankin (1937-1938) : environ 200 000 à 300 000 civils et prisonniers de guerre chinois tués par l’armée japonaise.

- Les expériences humaines de l’Unité 731 : comme les médecins nazis, des chercheurs japonais ont mené des expériences inhumaines sur des prisonniers, notamment en les exposant à des maladies ou en les soumettant à des dissections sans anesthésie.

- Les mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre : notamment sur le chemin de fer de la mort en Birmanie et les marches forcées aux Philippines (marche de la mort de Bataan).

- Le recours massif à l’esclavage sexuel : des dizaines de milliers de femmes coréennes, chinoises et d’autres pays occupés ont été forcées de devenir des « femmes de réconfort » pour l’armée japonaise.

Déroulement et verdicts du Tribunal de Tokyo

Le Tribunal de Tokyo s’est tenu dans le bâtiment de l’ancien ministère de la Guerre à Tokyo et a duré deux ans et six mois, un record pour un tribunal de guerre. 11 juges issus des pays alliés ont été désignés, parmi lesquels un Américain, un Britannique, un français, un Chinois, un Soviétique et des représentants des nations du Commonwealth (Australie, Canada, Inde, Nouvelle-Zélande) ainsi que des Pays-Bas et des Philippines.

Le 12 novembre 1948, après plus de 800 témoignages et 4 000 pièces à conviction, les verdicts sont prononcés :

- 7 condamnations à mort par pendaison, dont Hideki Tojo.

- 16 peines de prison à vie.

- 2 peines de prison de durée limitée.

- 2 acquittements.

- 1 accusé est mort en détention avant la fin du procès.

Contrairement à Nuremberg, aucun accusé n’a été condamné pour crimes contre l’humanité, car cette catégorie était alors mal définie dans le contexte asiatique.

Critiques et controverses autour du Tribunal de Tokyo

Le Tribunal de Tokyo a été critiqué pour plusieurs raisons :

- L’exclusion de l’empereur Hirohito et des membres de la famille impériale, alors qu’ils avaient joué un rôle dans la guerre.

- Un procès perçu comme une justice des vainqueurs : comme à Nuremberg, certains ont estimé que seuls les Japonais étaient jugés alors que des crimes avaient aussi été commis par les Alliés (notamment les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki).

- L’impunité des criminels de guerre impliqués dans l’Unité 731 : certains médecins japonais ayant mené des expériences humaines ont échappé au procès en échange de leurs recherches livrées aux États-Unis.

L’héritage du Tribunal de Tokyo et son influence sur la justice internationale

Malgré ses limites, le Tribunal de Tokyo a posé un précédent important en matière de justice internationale. Il a montré que les crimes de guerre commis en Asie ne resteraient pas impunis et a contribué au développement du droit international humanitaire.

Cependant, son impact a été plus limité que celui de Nuremberg. Alors que l’Europe a développé un véritable travail de mémoire autour de la Shoah et des crimes nazis, le Japon a longtemps évité une remise en question approfondie de son passé, et les débats sur les crimes de guerre restent encore sensibles aujourd’hui.

Le Tribunal de Tokyo et la construction du droit international humanitaire

Le Tribunal de Tokyo a marqué une étape décisive dans la reconnaissance des crimes de guerre japonais et a ouvert la voie à la création d’institutions comme la Cour pénale internationale (CPI) en 1998. Il rappelle que la justice internationale ne concerne pas seulement l’Europe, mais aussi l’Asie et d’autres régions du monde. Toutefois, son héritage est encore controversé, notamment en raison des tensions mémorielles qui subsistent entre le Japon et ses voisins.