Pourquoi la France investit-elle des milliards dans les batteries électriques ou les microprocesseurs ? Pourquoi l’État soutient-il certaines entreprises en crise, mais pas d’autres ? C’est toute la logique de la politique industrielle, qui revient en force dans le débat économique.

Pendant longtemps, on a cru que le marché suffisait. Aujourd’hui, face à la crise climatique, à la mondialisation, aux tensions géopolitiques ou aux risques de désindustrialisation, les États veulent reprendre la main sur leurs secteurs stratégiques.

Mais soutenir une industrie, ce n’est pas seulement injecter de l’argent : c’est faire des choix, parfois risqués, souvent politiques. Quels secteurs faut-il aider ? Avec quels outils ? Et surtout, pourquoi intervenir quand on pourrait laisser faire la concurrence ?

Pourquoi soutenir certains secteurs ? Les enjeux d’une politique industrielle

Soutenir une industrie, ce n’est pas du favoritisme. C’est un choix économique et stratégique. L’État cherche à identifier les secteurs essentiels à la compétitivité nationale, à la souveraineté du pays ou à l’avenir du modèle productif.

- Compétitivité : dans un monde où les géants comme les États-Unis ou la Chine soutiennent massivement leurs propres industries, une absence d’intervention expose à un décrochage. C’est ce qui motive les aides françaises à la filière automobile ou aux technologies numériques.

- Souveraineté : crise des masques en 2020, guerre en Ukraine, tensions sur le gaz… Autant d’exemples qui montrent qu’il est risqué de dépendre totalement d’autres pays. Résultat : l’État veut sécuriser des filières-clés comme la santé, l’énergie ou l’agroalimentaire.

- Emploi et cohésion sociale : réindustrialiser, c’est aussi lutter contre les déserts économiques, en redynamisant les territoires. D’où des aides ciblées dans des régions en reconversion ou en difficulté.

- Transition écologique : pour passer aux voitures électriques ou aux énergies renouvelables, il faut repenser tout un modèle industriel. Et ça demande des investissements massifs que seul l’État peut enclencher.

Lire aussi : Quel est le rôle de la politique de la concurrence ?

Quels outils pour mener une politique industrielle ?

L’État dispose de nombreux leviers d’action pour orienter ou soutenir l’activité industrielle. Il ne s’agit pas seulement de « donner de l’argent », mais de créer un environnement favorable au développement de certains secteurs.

- Subventions et aides ciblées : l’État peut verser des aides directes aux entreprises pour financer leurs investissements, innover ou s’adapter à des normes plus durables. C’est le cas des plans de relance dans la filière hydrogène ou batteries.

- Crédits d’impôt : le Crédit d’impôt recherche (CIR) est un exemple phare. Il permet aux entreprises innovantes de déduire une partie de leurs dépenses de R&D de leurs impôts.

- Commandes publiques : l’État peut commander des trains à Alstom, des avions à Airbus ou du matériel médical à des PME locales, soutenant ainsi la production nationale.

- Soutien à l’investissement et à l’innovation : via la BPI France (banque publique d’investissement), ou les Plans d’investissement d’avenir (PIA), l’État finance des projets industriels innovants.

- Réglementation et normes : en imposant de nouvelles normes (environnementales, sécuritaires), l’État pousse certains secteurs à se moderniser, créant parfois de nouveaux marchés (énergies renouvelables, recyclage…).

Les critiques et les limites de la politique industrielle

Mais soutenir certains secteurs n’est pas sans risques. La politique industrielle fait débat, surtout dans les pays libéraux où on privilégie la logique du marché.

- Effets d’aubaine : certaines entreprises profitent des aides publiques sans changer réellement leur comportement. Elles encaissent les subventions sans innover ni embaucher davantage.

- Choix arbitraires : comment décider quels secteurs sont « stratégiques » ? L’État peut se tromper, ou être influencé par des lobbies. On parle alors de « picking winners », c’est-à-dire choisir des gagnants à l’avance… ce qui peut créer des déséquilibres.

- Gaspillage d’argent public : certaines aides coûtent cher et donnent peu de résultats. Exemple : le soutien à la startup Sigfox (Internet des objets), massivement aidée, mais en faillite en 2022.

- Dépendance à l’État : trop d’aides peuvent encourager les entreprises à compter sur la puissance publique plutôt que sur leur propre performance.

- Inégalités territoriales ou sectorielles : les aides peuvent se concentrer sur des régions déjà favorisées, ou délaisser certains secteurs (comme l’artisanat ou la culture).

En résumé, la politique industrielle est utile… mais elle doit être encadrée, évaluée et transparente pour éviter les dérives.

Vers une nouvelle politique industrielle verte et européenne ?

Depuis quelques années, un nouveau mot d’ordre s’impose : réinventer la politique industrielle pour répondre aux grands défis du XXIe siècle. Et les États ne sont plus seuls dans cette démarche.

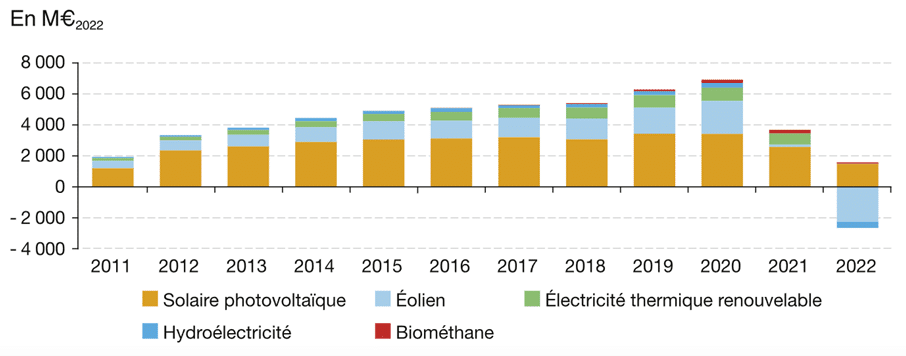

- Le tournant écologique : face à la crise climatique, les politiques industrielles intègrent désormais une dimension environnementale forte. Il s’agit de soutenir des filières « vertes » : hydrogène bas carbone, éolien, batteries, rénovation énergétique… L’idée ? Accélérer la transition écologique tout en créant des emplois durables.

- La relocalisation : après le choc du Covid et des tensions géopolitiques, la France comme l’Union européenne cherchent à relocaliser certaines productions stratégiques (comme les médicaments, les puces électroniques ou l’agroalimentaire).

- Une dynamique européenne : la politique industrielle devient aussi un enjeu communautaire. L’UE a lancé plusieurs plans ambitieux : le Green Deal, le Chips Act (semi-conducteurs), ou encore REPowerEU pour l’indépendance énergétique. Il s’agit de mutualiser les moyens pour faire face à la concurrence chinoise et américaine.

- Une approche ciblée et coopérative : on parle désormais de « champions européens », comme Airbus ou bientôt peut-être une entreprise commune sur les batteries ou l’IA. L’idée : conjuguer performance économique et souveraineté stratégique.

Ce qu’il faut retenir

La politique industrielle ne se résume pas à des aides ponctuelles : c’est un levier majeur de transformation économique. En choisissant de soutenir certains secteurs plutôt que d’autres, l’État oriente l’avenir du pays.

Mais ce choix n’est jamais neutre. Il reflète une vision de la société : quel modèle productif voulons-nous ? Quelle place donner à l’écologie, à l’innovation, à la souveraineté ?

Alors que les crises se multiplient et que les transitions s’accélèrent, la question n’est plus de savoir si l’État doit intervenir, mais comment le faire intelligemment. Et surtout, au service de qui.

FAQ : tout savoir sur la politique industrielle

Pourquoi la politique industrielle revient-elle sur le devant de la scène aujourd’hui ?

Parce que la mondialisation, les crises sanitaires et les tensions géopolitiques ont révélé la fragilité de certaines chaînes d’approvisionnement. Les États veulent sécuriser leurs productions stratégiques, réduire leur dépendance et accélérer la transition écologique.

Comment l’Europe tente-t-elle de rivaliser avec les États-Unis et la Chine ?

L’Union européenne mutualise ses ressources via des programmes communs (Green Deal, Chips Act, REPowerEU). Elle soutient des projets transnationaux pour créer des « champions européens » capables d’innover et de rester compétitifs face aux géants américains et chinois.

Quels sont les risques si un pays ne mène pas de politique industrielle ?

Il risque un décrochage technologique, une dépendance accrue à l’étranger pour ses ressources stratégiques, et la perte d’emplois industriels. À long terme, cela peut fragiliser sa souveraineté économique et son influence internationale.

Comment évaluer si une politique industrielle est efficace ?

On analyse l’impact sur l’emploi, l’innovation, la réduction des dépendances stratégiques et la compétitivité internationale. Une politique efficace s’accompagne d’indicateurs précis, d’un suivi régulier et d’une transparence sur l’usage des fonds publics.

La politique industrielle peut-elle soutenir la transition écologique ?

Oui, en orientant les investissements vers les énergies renouvelables, la mobilité électrique ou l’efficacité énergétique. Cela permet de créer des filières vertes tout en développant des emplois durables et en réduisant l’empreinte carbone du pays.