À l’aube du XXIe siècle, l’humanité connaît un bouleversement spatial et démographique inédit : l’émergence puis la multiplication des mégalopoles, ces vastes agglomérations de plus de 10 millions d’habitants qui structurent et impriment leur marque sur la planète entière. Si le XXe siècle a été celui de la ville, notre époque s’annonce indiscutablement comme celle de la mégalopole, au point que l’on parle de métropolisation à l’outrance. Emblème de la mondialisation triomphante, la mégalopole est à la fois terre de promesses économiques et foyer des tensions démographiques et sociales les plus vives. Pour comprendre le fonctionnement, l’influence et l’avenir de ces géants urbains, il s’agit d’analyser leur organisation interne, leur capacité d’innovation, leurs tensions, et leur puissance de rayonnement.

Définition de la mégalopole : une ville-monde polycentrique

L’apparition du terme “mégalopole” remonte à la seconde moitié du XXe siècle, quand le géographe Jean Gottmann désigne ainsi la succession continue de villes du nord-est des États-Unis, de Boston à Washington – la « BosWash ». Aujourd’hui, le concept s’applique à des espaces urbanisés ininterrompus, englobant plusieurs villes et leurs banlieues, caractérisés non seulement par leur gigantisme démographique (plusieurs dizaines de millions d’habitants), mais aussi par leur densité d’activités et d’interconnexions.

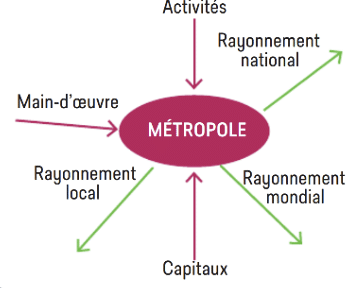

La mégalopole ne désigne pas une simple « grosse ville », mais un véritable système, formé d’un réseau de métropoles majeures, d’infrastructures de transport, de flux économiques et humains intenses (plus de 10 millions d’habitants), de centres de production, de décision, de savoir et de culture. Elle combine des pôles spécialisés : finance, recherche, industrie, politique, culture, jusqu’à devenir à la fois le laboratoire et le moteur de la mondialisation.

Fonctionnement interne : entre synergies et tensions

Le cœur du fonctionnement d’une mégalopole réside dans sa capacité à articuler diversité et unité, spécialisations locales et gouvernance d’ensemble. Cette architecture polycentrique offre d’intenses effets d’agglomération : la proximité des sièges de multinationales, universités, bourses, aéroports et musées permet la circulation rapide des idées, des personnes, des capitaux.

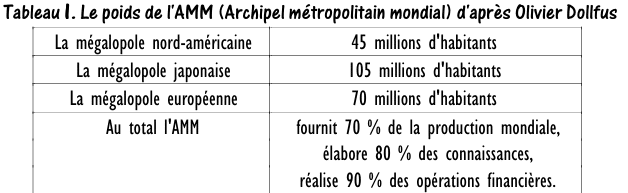

D’un point de vue spatial, la mégalopole s’étend parfois sur plus de 500 km (Mégalopolis américaine, Tokyo-Osaka au Japon, Londres-Bruxelles-Milan en Europe), liant des villes jadis concurrentes en un vaste corridor d’innovation. Les réseaux de transports – trains à grande vitesse, autoroutes, hubs aéroportuaires, réseaux numériques – constituent la colonne vertébrale de cette intégration. Les mégalopoles polarisent les talents, attirent les investissements étrangers, concentrent jusqu’à 80% de la production scientifique mondiale, en même temps que 90% des opérations financières internationales.

Cependant, cette densité exceptionnelle s’accompagne de dynamiques internes contrastées. Zones d’excellence côtoient ghettos sociaux ; le centre ordonne et rayonne, quand la périphérie subit souvent congestion, inflation foncière, ou marginalisation. La fragmentation urbaine, la tension foncière et la concurrence entre territoires accentuent la dualisation sociale et les défis en matière d’accessibilité aux services essentiels.

Puissance et rayonnement mondial des mégalopoles

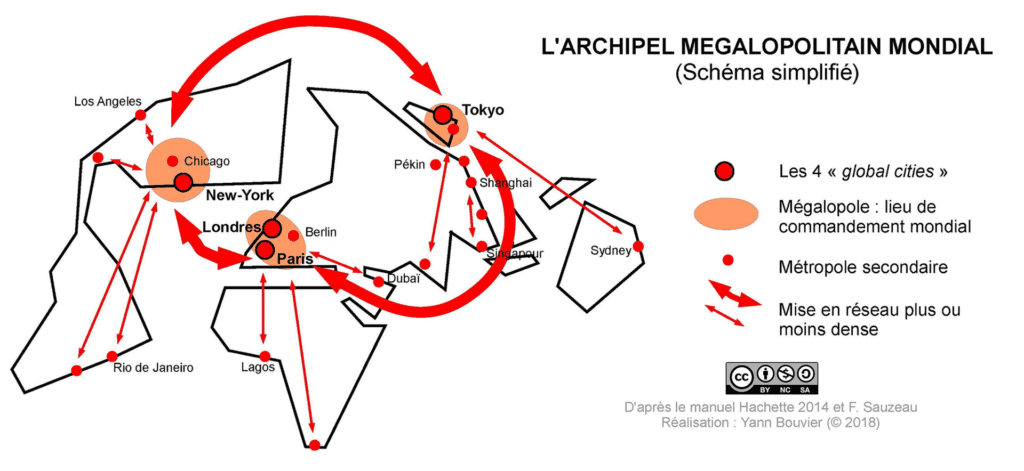

À l’échelle planétaire, trois mégalopoles majeures dominent l’espace urbain mondial par leur puissance, leur densité humaine, leur complexité fonctionnelle et leur rôle stratégique : la BosWash aux États-Unis (de Boston à Washington), la mégalopole européenne (de Londres à Milan, en passant par Paris, Bruxelles ou Francfort), et la mégalopole japonaise (Tokyo-Nagoya-Osaka). Véritables pôles de commandement de la mondialisation, elles concentrent l’essentiel du pouvoir économique, financier, politique et culturel de la planète.

Leur rayonnement dépasse les frontières nationales : elles hébergent les plus grandes places boursières (Wall Street, la City de Londres, la Bourse de Tokyo), les universités d’élite (Harvard, Oxford, Tokyo), les sièges sociaux des multinationales, les institutions politiques et les médias mondiaux. Ces villes fonctionnent comme des carrefours de flux — de capitaux, d’informations, de marchandises, de données, mais aussi de décisions et d’influences.

C’est dans cette dynamique qu’Olivier Dollfus, géographe français, propose en 1996 le concept d’Archipel Métropolitain Mondial (AMM). Selon lui, ces grandes métropoles, bien que géographiquement dispersées, forment un réseau global de villes interconnectées, collaborant et rivalisant à travers les échanges économiques, les stratégies d’innovation, les flux financiers et la diplomatie. Elles sont plus proches les unes des autres par leurs fonctions que de leur propre arrière-pays national. En somme, New York, Londres et Tokyo partagent davantage entre elles qu’avec leurs régions rurales.

Ce réseau forme une trame invisible mais décisive de la mondialisation : un archipel d’îles urbaines aux ressources colossales, structurant la planète autour de logiques réticulaires plutôt que territoriales. Loin d’être isolées, ces mégalopoles collaborent dans des domaines aussi variés que la recherche médicale, l’intelligence artificielle, le développement durable ou la régulation des marchés.

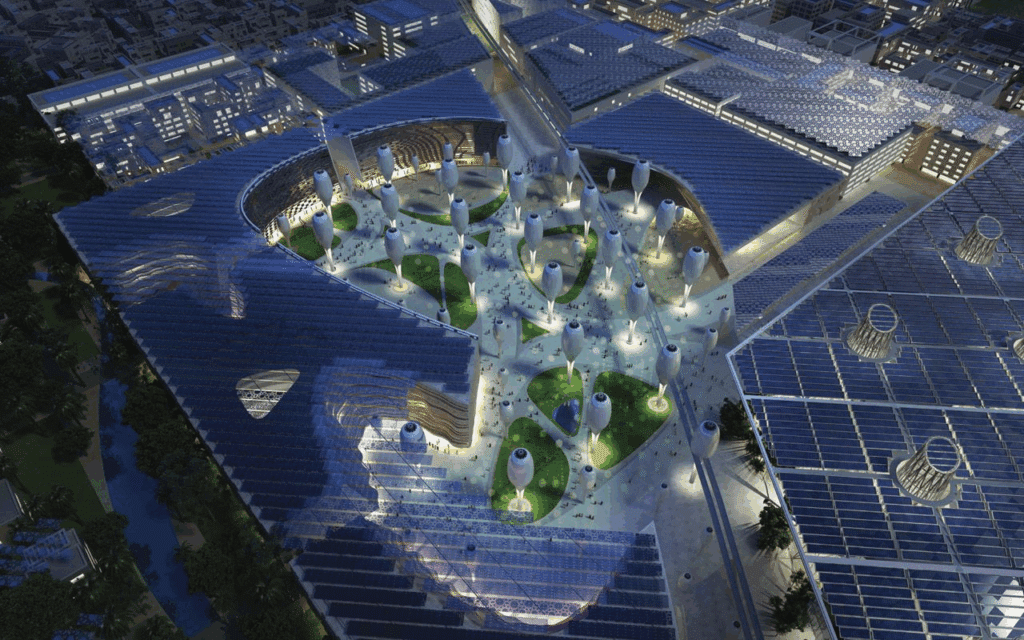

Au sein de cet archipel, chaque mégalopole agit comme un « comptoir d’innovation », où s’inventent les solutions de demain : villes intelligentes (smart cities), mobilités décarbonées, formes alternatives de travail, nouvelles pratiques sociales et culturelles. Ce sont aussi des plateformes logistiques et politiques, capables de peser sur les normes mondiales, que ce soit en matière d’environnement, de numérique ou de diplomatie urbaine.

Ces mégalopoles ne se contentent donc pas d’être des moteurs économiques. Elles sont devenues de véritables laboratoires sociaux du XXIe siècle. C’est là que se dessinent les nouveaux modes de vie, que se confrontent les enjeux écologiques, que se créent les modèles urbains de demain. Leur puissance ne se mesure pas seulement en PIB ou en capitalisation boursière, mais dans leur capacité à impulser, à organiser et à inspirer le reste du monde.

Défis majeurs des mégalopoles : entre résilience et vulnérabilité

La force d’attraction des mégalopoles se double de vulnérabilités et de défis à l’échelle locale et globale. Parmi ceux-ci, l’un des plus urgents reste l’accroissement des inégalités et de la ségrégation socio-spatiale. À côté des “gated communities”, enclaves riches et globalisées, persistent de vastes quartiers informels, bidonvilles, zones périurbaines sous-équipées ; la dualisation sociale y est souvent extrême. En effet, les mégalopoles deviennent le miroir grossissant des tensions mondiales : précarité, gentrification, difficulté d’accès au logement, à la santé, à l’emploi.

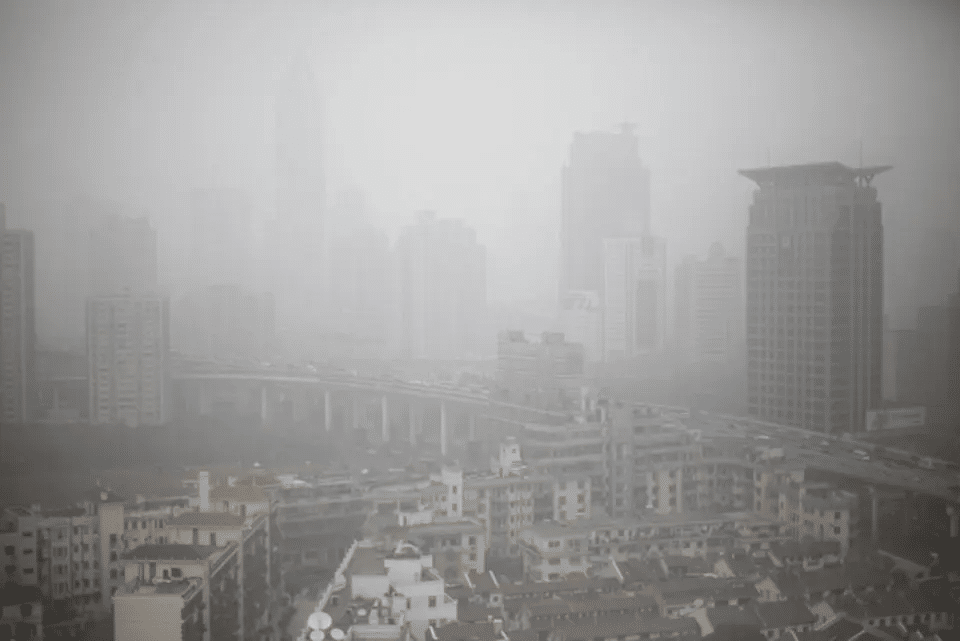

L’enjeu environnemental s’avère tout aussi critique. Consommant une part majeure de l’énergie et des ressources, ces agglomérations concentrent les émissions de gaz à effet de serre, les pollutions atmosphériques, les déchets et subissent, en retour, des épisodes extrêmes : canicules, inondations brutales, stress hydrique, mégafeux périurbains. La gestion de l’eau, de l’air, des déchets devient alors un impératif de survie, en particulier pour les villes des Suds, où le rythme d’urbanisation excède la capacité des infrastructures à s’adapter.

En guise d’exemple, Harbin, une importante agglomération de onze millions d’habitants de la province du Heilongjiang dans le nord-est de la Chine, est contrainte de suspendre une grande partie de ses activités pendant une certaine partie de l’année. Pour cause : la pollution de l’air. La visibilité y est parfois réduite à dix mètres.

Les méga-réseaux (énergie, transport, télécommunications) sont aussi la source de nouveaux risques dits « systémiques » : une panne, une cyberattaque ou une catastrophe naturelle peut paralyser toute la mégalopole, voire avoir des effets domino à l’échelle mondiale (ex. blocage du port de Shanghai ou contamination de l’eau à Mexico, provoquant une pénurie de masse).

La gouvernance de ces géants urbains se heurte également à la multiplication des acteurs (municipalités, régions, métropoles, grandes firmes, ONG) et à des intérêts qui divergent parfois profondément : compétitivité globale ou justice sociale ? Rayonnement économique ou inclusion des quartiers périphériques ?

Mégalopoles et transition écologique : laboratoire planétaire

Face à ces défis, certaines mégalopoles deviennent des laboratoires d’innovation écologique, sociale et urbaine. Tokyo, New York ou Paris investissent massivement dans les transports en commun, la renaturation des quartiers, l’économie circulaire ou la résilience face aux événements climatiques extrêmes. Singapour innove dans la gestion de l’eau, Séoul ou Shanghai dans les “villes connectées”, Lagos ou Sao Paulo expérimentent des solutions pour l’habitat informel et les mobilités économiques.

Or, l’ambition “zéro carbone” ou « ville durable » se heurte à la pression démographique, à la spéculation ou à la concurrence féroce pour les capitaux mondiaux. Les mégalopoles doivent alors imaginer une nouvelle gouvernance multiscalaire, démocratique et innovante, apte à concilier puissance, équilibre social et responsabilité environnementale.

La participation citoyenne, la planification inclusive, les réseaux locaux de solidarité ou le « droit à la ville pour tous » s’affirment aujourd’hui comme autant de leviers nécessaires à une réinvention de la grande ville-monde.

Cartographie, actualité et évolution : les mégalopoles aujourd’hui

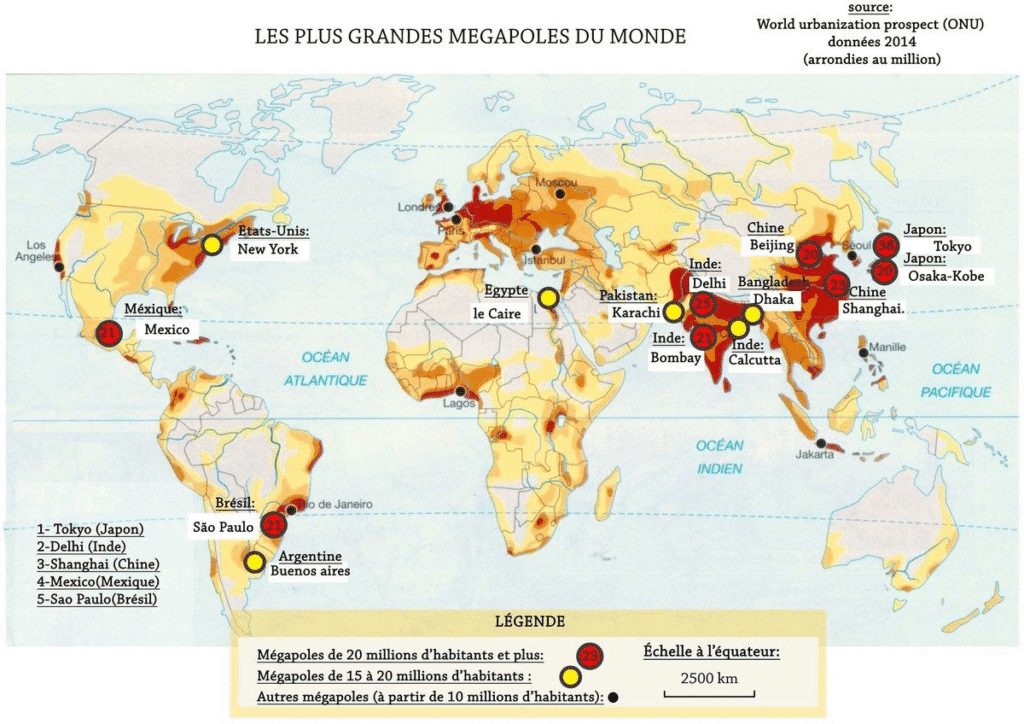

La dynamique des mégalopoles n’est pas univoque. Si l’Amérique du Nord, l’Europe et le Japon constituent le « triangle d’or » historique, la croissance la plus explosive s’observe désormais en Asie, Afrique et Amérique latine : Shanghai, Pékin, Delhi, Mumbai, Lagos, Sao Paulo, Le Caire, Mexico dépassent ou s’approchent des 20 à 30 millions d’habitants, tout en connaissant des rythmes et des modes d’expansion différents.

Paradoxalement, la mégalopole est à la fois le symbole de la puissance (Tokyo, leader technologique), de la créativité (Londres, New York) et de la vulnérabilité (Jakarta, en proie à la montée des eaux et à la saturation des réseaux).

L’ONU recense une trentaine de mégalopoles aujourd’hui, près de 41 d’ici 2030 dont la plupart dans les pays émergents. À l’horizon 2050, plus des deux tiers de l’humanité sera urbaine : la question de la gestion des mégalopoles déterminera en grande partie notre avenir.

Perspectives et débats ouverts

Jusqu’où “mégapoliser” la planète ? Cette concentration extrême est-elle soutenable, ou même souhaitable ? Certaines voix plaident pour des modèles polycentriques, la revitalisation des villes moyennes ou des territoires “hors mégalopole”. D’autres estiment qu’il faut miser au contraire sur l’innovation, la connectivité, la « smart city » et la coopération interurbaine internationale.

L’épidémie de COVID-19 a ainsi révélé la vulnérabilité des très grandes concentrations urbaines, mais aussi la résilience ou l’agilité parfois supérieure des grandes villes à organiser des systèmes de soins, ou la logistique de crises globales.

Quiz de synthèse : pour stimuler votre réflexion

- Quelle est la principale différence entre une mégalopole et une simple métropole ?

- Nommez trois défis rencontrés par les mégalopoles contemporaines.

- Citez une initiative majeure d’innovation ou de résilience urbaine dans une mégalopole.

- Pourquoi les mégalopoles exercent-elles un rayonnement mondial si considérable ?

- Doit-on vouloir « mégapoliser » indéfiniment notre monde ? Quels risques et quelles alternatives ?

Réponses :

- Une mégalopole est un vaste ensemble urbain polycentrique, constitué de plusieurs métropoles, intégrant leurs réseaux, activités et populations.

- Inégalités socio-spatiales, défis environnementaux/mobilités, gestion des risques systémiques, gouvernance complexe.

- Paris et le « Grand Paris Express », Tokyo pour la densification verte, Nairobi pour les bus électriques, New York pour la résilience anti-inondation.

- Elles concentrent les flux économico-financiers, scientifiques, culturels, et sont des laboratoires de l’innovation mondiale.

- Débat ouvert : trop de concentration = risques sociaux, démographiques, environnementaux, économiques ; d’autres modèles (polycentrique, régional) sont possibles.

Conclusion

Les mégalopoles incarnent ainsi la tension créatrice du XXIe siècle : force d’innovation, caisses de résonance de la mondialisation, mais aussi révélateurs de nos inégalités et de nos défis communs. Leurs transformations, réussites ou échecs dicteront largement le devenir de l’humanité urbaine. Saurons-nous réenchanter leur récit, transformer leur gigantisme en opportunité pour tous les habitants et pour la planète ? Tel est l’enjeu scientifique, social et politique de notre temps, et le défi pour les générations futures qui exploreront, façonneront et habiteront les mégalopoles de demain.