L’esclavage est l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire de France. Longtemps pratiqué dans les colonies françaises, il a concerné des centaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants arrachés à l’Afrique, déportés et contraints au travail forcé. Bien que l’esclavage ait été aboli en 1848, ses conséquences sociales, culturelles et politiques sont toujours présentes. Comprendre cette histoire, c’est aussi interroger la manière dont une nation construit sa mémoire et affronte son passé.

L’esclavage dans les colonies françaises

Dès le XVIIe siècle, la France participe activement à la traite atlantique. Les navires français partent des ports comme Nantes, Bordeaux ou La Rochelle, échangent des marchandises contre des captifs en Afrique, puis les transportent vers les Antilles, la Guyane ou l’île Bourbon (aujourd’hui La Réunion), où ils sont vendus comme esclaves.

Ce système repose sur un commerce triangulaire : Europe → Afrique → Amériques, et génère d’immenses profits pour les armateurs, les planteurs et les négociants français. Les esclaves sont utilisés dans les plantations de sucre, de coton et de café, dans des conditions inhumaines. Ils n’ont aucun droit, sont considérés comme des biens meubles selon le Code noir promulgué en 1685, et subissent des traitements d’une extrême violence.

👉 À lire aussi : Tout savoir sur la biographie de Léopold Sédar Senghor

Le Code noir : encadrer pour mieux asservir

Le Code noir, rédigé sous Louis XIV en 1685, vise à réglementer l’esclavage dans les colonies françaises. Il impose aux maîtres de baptiser les esclaves, interdit les mariages mixtes, autorise les punitions corporelles et codifie les droits de propriété sur les esclaves. Ce texte juridique reflète la logique de domination raciale et l’idée que les Noirs sont inférieurs aux Européens.

Même s’il prétend encadrer les conditions de vie des esclaves, le Code noir est avant tout un outil de contrôle et de justification de l’esclavage. Il institutionnalise la violence, l’exploitation et la déshumanisation.

Les résistances et les révoltes d’esclaves

Malgré l’oppression, de nombreuses formes de résistance voient le jour. Certains esclaves fuient et rejoignent les « marrons », des communautés formées d’anciens esclaves cachés dans les forêts ou les montagnes. D’autres mènent des actions de sabotage, de désobéissance ou de révolte ouverte.

La plus célèbre de ces révoltes est celle de Saint-Domingue (Haïti) en 1791, menée par des leaders comme Toussaint Louverture. Cette insurrection aboutira à l’indépendance de la première république noire en 1804, et constitue un moment historique majeur dans l’histoire mondiale de l’esclavage.

L’abolition : un processus lent et conflictuel

La Révolution française marque un tournant. En 1794, la Convention nationale abolit l’esclavage dans les colonies. Mais en 1802, Napoléon Bonaparte le rétablit pour des raisons économiques, provoquant de nouvelles révoltes, notamment en Guadeloupe.

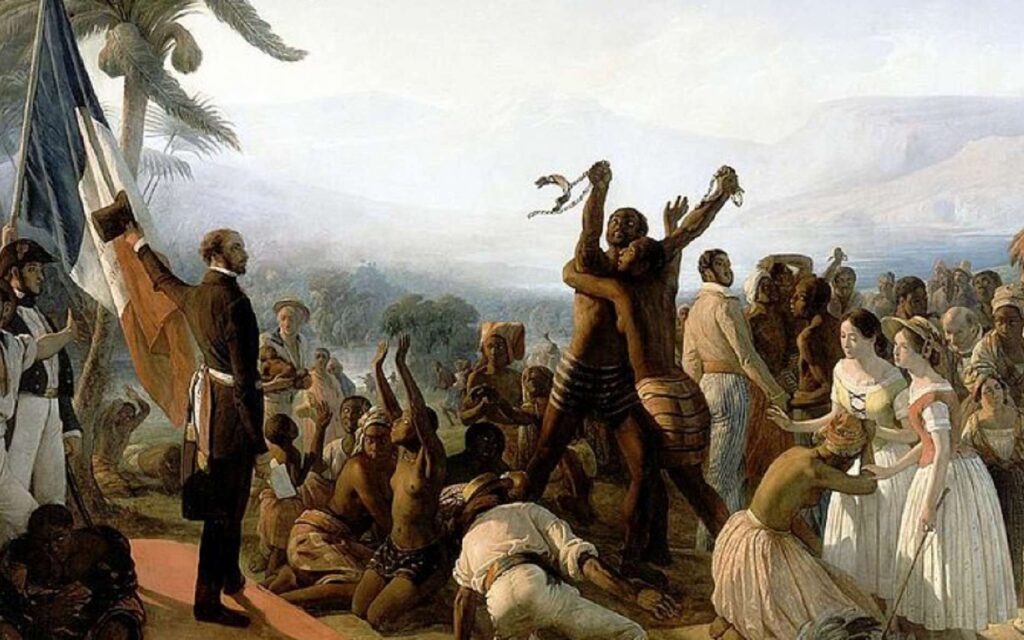

Ce n’est qu’en 1848, sous l’impulsion du gouvernement provisoire de la Seconde République, et grâce au combat d’hommes comme Victor Schœlcher, que l’esclavage est définitivement aboli dans les colonies françaises. Près de 250 000 esclaves sont alors libérés.

👉 Pour approfondir le contexte républicain : Le Printemps des peuples – les révolutions de 1848

L’esclavage en métropole : une histoire peu connue

Contrairement à une idée reçue, l’esclavage n’a pas concerné uniquement les colonies. Dès le Moyen Âge, il existe une forme d’esclavage domestique dans certaines régions françaises. Plus tard, au XVIIIe siècle, certains esclaves accompagnent leurs maîtres en métropole. Leur présence, bien que marginale, soulève des débats juridiques sur la validité de l’esclavage sur le sol français.

De plus, la France métropolitaine a grandement bénéficié des profits coloniaux, ce qui a contribué à enrichir certaines villes, financer des infrastructures, et faire émerger une bourgeoisie commerçante.

Une mémoire longtemps refoulée

Pendant longtemps, l’histoire de l’esclavage a été oubliée ou minimisée dans l’espace public français. Ce n’est qu’à partir des années 1990 que des mobilisations citoyennes et associatives ont permis de remettre en lumière ce pan douloureux de l’histoire.

La loi Taubira, votée en 2001, reconnaît l’esclavage comme un crime contre l’humanité. Cette reconnaissance officielle marque une étape importante dans le processus mémoriel, mais ne met pas fin aux débats. Certains dénoncent encore aujourd’hui une mémoire sélective ou instrumentalisée, tandis que d’autres revendiquent plus de visibilité et de réparations symboliques.

Enseigner l’esclavage : un enjeu citoyen

Aujourd’hui, l’étude de l’esclavage est intégrée aux programmes scolaires, en particulier en classe de 4e et de Terminale, dans le cadre de l’histoire des colonisations et de l’histoire contemporaine. L’objectif est de transmettre aux jeunes générations une compréhension critique du passé, d’identifier les mécanismes de domination, de racisme, et de violence institutionnelle.

👉 Voir aussi : Comment j’ai eu 20 au bac en histoire-géo : mes conseils

Des lieux de mémoire comme le Mémorial ACTE en Guadeloupe, le musée de l’Histoire de l’esclavage à Nantes, ou encore les commémorations du 10 mai jouent également un rôle central dans la transmission.

Une mémoire vivante à entretenir

L’esclavage en France, loin d’être un simple fait historique, est un enjeu mémoriel, politique et identitaire. Il interroge notre rapport au passé, aux valeurs républicaines, et à la justice sociale. Reconnaître cette histoire, c’est aussi affirmer le droit de chacun à la dignité, à l’égalité, et à la mémoire. En comprenant le passé, nous pouvons mieux construire l’avenir.