Qu’est-ce qu’une vie bonne ? Peut-on vraiment être heureux en suivant uniquement des règles morales, ou faut-il d’abord cultiver ses propres plaisirs et son épanouissement personnel ? Depuis l’Antiquité, cette question anime les débats philosophiques. Deux penseurs majeurs y ont apporté des réponses aussi opposées que complémentaires : Aristote et Kant. L’un place le bonheur, ou eudaimonia, au cœur de la vie humaine, fondée sur l’exercice des vertus. L’autre affirme que la véritable morale exige de mettre le bonheur de côté pour se concentrer sur le devoir et les principes universels. Dans cet article, nous allons explorer ces deux conceptions du bonheur, en les confrontant et en les reliant à des enjeux concrets de notre époque.

Le bonheur chez Aristote : une question de vertu et de finalité

A. La définition du bonheur : eudaimonia

Aristote ne parle pas du bonheur comme d’un plaisir éphémère ou d’une suite de bonbons distribués par le destin. Il utilise le terme grec eudaimonia, que l’on traduit souvent par « bonheur » ou « épanouissement ». Dans l’Éthique à Nicomaque, il écrit : « Le bonheur est le bien suprême que nous recherchons pour lui-même et jamais en vue d’une autre chose » (I, 7). Pas question pour lui de se contenter de Netflix et d’un canapé le dimanche. Le vrai bonheur, c’est l’accomplissement durable de notre nature humaine : réaliser pleinement sa finalité (télos) à travers l’exercice de la raison et des actions justes. Pour Aristote, c’est un état actif, pas une douce sieste : « Le bonheur dépend de nous-mêmes », affirme-t-il sans détour.

B. Le rôle des vertus dans la quête du bonheur

Mais comment accéder à eudaimonia ? Pour Aristote, la réponse tient en un mot : aretê, la « vertu ». Elle n’est ni un super-pouvoir ni un gadget à la mode, mais le fruit d’un apprentissage quotidien. Les vertus morales (comme le courage, la générosité, la tempérance) s’acquièrent par l’habitude, à force de choix délibérés et répétés : « C’est en devenant courageux que l’on agit courageusement » (Éthique à Nicomaque, II, 1).

Les vertus intellectuelles — la sophia (sagesse théorique) et la phronèsis (prudence) —, elles, demandent de l’instruction et de l’expérience. Pour Aristote, ce sont nos actions qui façonnent notre caractère. Exemple 2025 : difficile de devenir respectueux dans ses conversations en ligne si on s’entraîne tous les jours à clasher sur les réseaux sociaux…

C. Bonheur et communauté : le philosophe n’est pas un ermite

Pour Aristote, le bonheur n’est pas un accomplissement isolé. L’être humain, par essence, est un « animal politique » (Éthique à Nicomaque, I, 2), c’est-à-dire un être fait pour vivre en société. Atteindre la eudaimonia exige donc de s’inscrire dans une communauté structurée. La cité (polis) n’est pas un simple décor de la vie éthique mais un cadre essentiel où l’individu développe ses vertus et s’oriente vers le bien commun.

Aristote lui-même cite la vie politique comme le terrain privilégié de l’exercice de la vertu de justice, considérant que le bonheur ne se réduit jamais à la simple poursuite d’intérêts personnels. Traduction moderne : on ne trouve pas le bonheur en jouant solo à Fortnite ou en méditant dans sa chambre ad vitam æternam.

Plus encore, il insiste sur la nécessité d’amitiés profondes et sincères — qu’il distingue de simples relations utilitaires ou agréables — pour atteindre le plein développement de soi (Ethique à Nicomaque, VIII et IX). Dans notre quotidien, cela se traduit par l’importance accordée aux liens familiaux, professionnels ou citoyens, qui sont tous des espaces privilégiés pour apprendre la coopération, le respect mutuel et la recherche de l’intérêt collectif. Finalement, pour Aristote, une existence authentiquement heureuse passe inéluctablement par l’intégration active à la vie de la communauté.

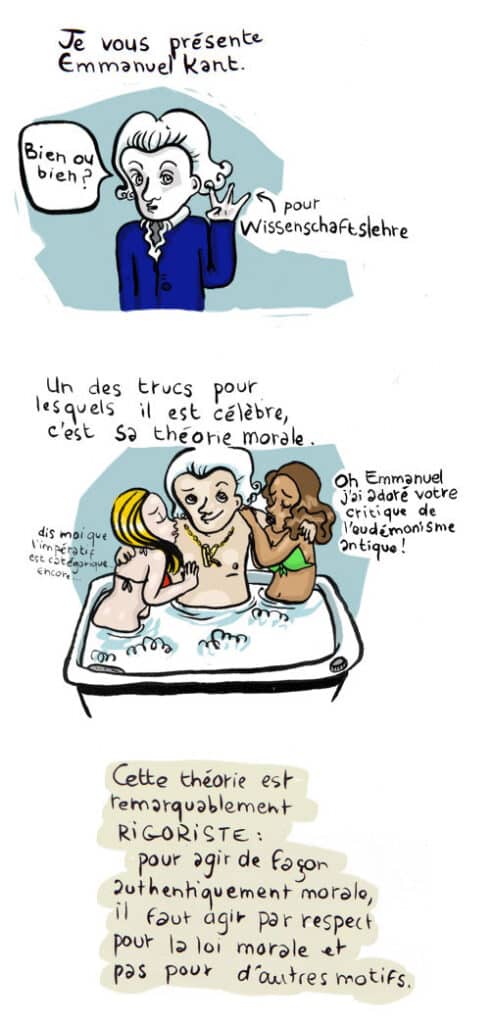

Kant : Quand la morale dit « halte au bonheur »

A. Le bonheur selon Kant : une notion relative

Kant ne place pas le bonheur au centre de la vie morale, et c’est peu de le dire. Pour lui, le bonheur — ce fameux « état de satisfaction complète de nos désirs et besoins » (Fondements de la métaphysique des mœurs, II) — relève d’une définition éminemment subjective, changeante selon les individus. Si vous rêvez d’un Kant coach de vie, abandonnez tout espoir : il observe prudemment que chacun imagine le bonheur à sa façon. Pour certains, c’est partir à Bali ; pour d’autres, finir un devoir de philosophie sans souffrir. Or, comme nos désirs sont parfois contradictoires, viser le bonheur comme but ultime mène au flou artistique. Pour le philosophe, le bonheur n’offre donc aucune boussole claire à la morale.

B. L’impératif catégorique : la morale avant tout

Chez Kant, la morale ne se plie pas aux caprices de l’envie ou de l’humeur. Il pose une règle simple, mais intransigeante : « Agis uniquement d’après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu’elle devienne une loi universelle » (Fondements de la métaphysique des mœurs, II).

Autrement dit, la bonne action ne dépend pas de sa capacité à rendre tout le monde gai ou bien luné, mais de son universalité. L’impératif catégorique demande d’agir par devoir, parce que c’est juste — même si cela implique de rendre un exposé à l’heure plutôt que de regarder sa série préférée. Le mérite moral, pour Kant, n’a rien à voir avec la recherche du bonheur personnel : il se fonde sur l’intention de respecter la loi morale, sans arrière-pensée intéressée.

C. Peut-on concilier morale et bonheur chez Kant ?

Pour Kant, la réponse est nuancée. Il admet qu’il serait souhaitable que vertu et bonheur aillent ensemble — il emploie l’expression « la dignité d’être heureux » (Critique de la raison pratique, II) —, mais il constate que ce n’est pas toujours le cas dans la réalité. Le monde manque parfois de poésie : les gens vertueux ne sont pas systématiquement récompensés par le sort.

Néanmoins, Kant n’est pas totalement insensible à nos aspirations : il imagine ce qu’il appelle « le souverain bien », un idéal où bonheur et vertu coïncident enfin, non sans un clin d’œil à la providence. Pour lui, l’essentiel n’est pas tant d’être heureux que d’être digne de l’être — ce qui, avouons-le, donne un peu de fil à retordre à quiconque espère goûter au bonheur sans effort moral. En résumé : chez Kant, la morale prime, mais rien n’interdit de rêver à un monde où la vertu serait enfin récompensée. Après tout, philosopher, c’est déjà semer un peu d’espoir, non ?

Aristote vs Kant : Les axes de confrontation

A. Le bonheur, fondement de la morale ?

Chez Aristote, le bonheur (eudaimonia) constitue le but ultime de l’existence humaine, ce fameux « Souverain Bien » que tout le monde recherche. Selon lui, la moralité n’est pas une fin en soi, mais un moyen d’atteindre ce bonheur durable, résultat d’une vie guidée par la vertu et l’exercice raisonné de nos capacités. Ainsi, l’action morale prend son sens en s’inscrivant dans cette quête du bonheur authentique, bien loin du plaisir instantané ou de la satisfaction matérielle.

Kant, quant à lui, rebat les cartes avec un sérieux presque glacial. Pour le philosophe des Lumières, le bonheur ne saurait fonder la morale : chaque individu ayant une définition différente du bonheur, la morale se perdrait en relativisme et en incertitude. Kant fait donc du devoir la boussole morale, non pas la poursuite du bonheur. Autrement dit, l’action est bonne non parce qu’elle rend heureux, mais parce qu’elle obéit à la loi morale universelle. Il écrit d’ailleurs : « La majesté du devoir n’a rien à voir avec la jouissance de la vie » (Fondements de la métaphysique des mœurs).

Vous l’aurez compris : là où Aristote suggère que la vertu conduit au bonheur, Kant insiste que la moralité n’a rien à voir avec la recherche du bien-être personnel.

B. Universalisme ou relativisme du bonheur ?

Aristote installe le bonheur dans une perspective profondément ancrée dans la nature humaine, mais il admet que sa réalisation doit tenir compte des situations, des caractères et du contexte. La vertu n’est pas uniforme ni figée, chacun étant invité à trouver le juste milieu approprié à sa condition. Le bonheur aristotélicien « s’ajuste » : il relève d’une certaine forme de relativisme, car chaque individu façonne sa propre voie vers l’épanouissement, en adéquation avec sa nature particulière et ses circonstances.

Kant n’est pas du même avis ! La raison, d’après lui, pose l’exigence de l’universel : ce qui est moral doit pouvoir valoir pour tous, sans exception. Le bonheur, en revanche, demeure une affaire subjective, chacun plaçant la barre du bonheur où il le souhaite (ou où il peut). C’est pour cette raison que Kant ne fonde jamais la morale sur le bonheur, mais sur l’universalité du devoir. Son impératif catégorique s’adresse à toute personne, en tout temps et en tout lieu : aucune faveur pour les amateurs d’impulsions du moment — pas même les passionnés de chocolat chaud.

C. Les enjeux pour la société contemporaine

Aujourd’hui, les conceptions d’Aristote et de Kant éclairent des choix très concrets que nous devons faire en tant que citoyens. Par exemple, dans les débats sur l’écologie, la tension entre bonheur personnel et devoir moral est flagrante. Faut-il renoncer aux vols low-cost pour préserver la planète ? Kant dirait oui, au nom d’une règle universelle : si tout le monde prenait l’avion sans se soucier de l’environnement, les conséquences seraient désastreuses. Le devoir moral exige ici de restreindre certains plaisirs pour respecter la dignité de la nature et celle des générations futures. Aristote, lui, mettrait en avant la recherche d’un équilibre : apprendre à vivre de façon tempérée, cultiver des habitudes vertueuses, et comprendre que le vrai bonheur ne réside pas dans la consommation effrénée mais dans une vie mesurée et en harmonie avec la communauté.

Autre exemple : dans le monde du travail. Faut-il accepter n’importe quel emploi bien payé quitte à courir un burn-out ou se détourner de ses valeurs ? La réponse kantienne serait claire : on ne doit jamais utiliser autrui (ou soi-même) comme un simple moyen, même pour obtenir sécurité ou confort. Cela irait à l’encontre de la dignité humaine. Aristote, de son côté, rappellerait que devenir heureux, c’est développer ses talents, trouver sa juste place, et exercer des activités en accord avec sa raison pratique. Ni dévotion au profit, ni quête naïve du plaisir, mais construction d’une vie cohérente avec ce que l’on est profondément.

Face à des choix comme limiter sa consommation, choisir un métier éthique ou s’engager dans la vie publique, Aristote et Kant nous livrent deux manières bien distinctes — mais complémentaires — de penser l’art de bien vivre.