Comprendre la Terre, c’est lire dans ses roches comme dans les pages d’un immense livre d’histoire. Roches sédimentaires, magmatiques ou métamorphiques : chacune porte la mémoire d’anciennes montagnes, d’océans disparus, d’éruptions volcaniques ou de bouleversements profonds. Cet article vous propose une plongée fascinante dans cette géologie vivante, à la croisée de la science et de l’aventure, pour aborder un des thèmes majeurs du bac.

Pourquoi les roches sont-elles des témoins de l’histoire terrestre ?

- Chaque roche se forme dans un contexte précis (mer, volcan, montagne), à une époque donnée, et porte la mémoire de ce milieu : nature des minéraux, fossiles, textures, transformations.

- Étudier les roches, c’est reconstituer les paysages passés, les climats, la dérive des continents, les crises biologiques ou tectoniques.

- On parle de « géo-mémoires », précieuses pour reconstituer l’histoire de la Terre, de ses origines à nos jours !

Les trois grandes familles de roches : la base du vocabulaire géologique

Roches magmatiques (ou ignées) : nées du feu

- Définition : issues du refroidissement d’un magma (roche en fusion).

- Localisation : profondeur (plutonisme) ou surface (volcanisme).

Deux grands types

- Plutoniques (refroidissement lent, profondeur) : exemple : granite.

- Volcaniques (refroidissement rapide, surface) : exemple : basalte, andésite, rhyolite.

Indices à observer

- Texture grenue (cristaux visibles) = refroidissement lent.

- Texture microlithique (petits cristaux, verre) = refroidissement rapide.

Exemples concrets

- Les granites du Massif central (France) : témoins d’anciennes chaînes de montagnes.

- Les coulées basaltiques de l’Islande ou de la Réunion : archives d’un volcanisme récent.

Roches sédimentaires : archives du passé

- Définition : formées à la surface par l’accumulation, le compactage et la cimentation de particules (sédiments) issues de l’érosion, d’organismes vivants ou de précipitation chimique.

- Milieux de dépôt : océan, lac, rivière, delta, désert.

Trois principaux groupes

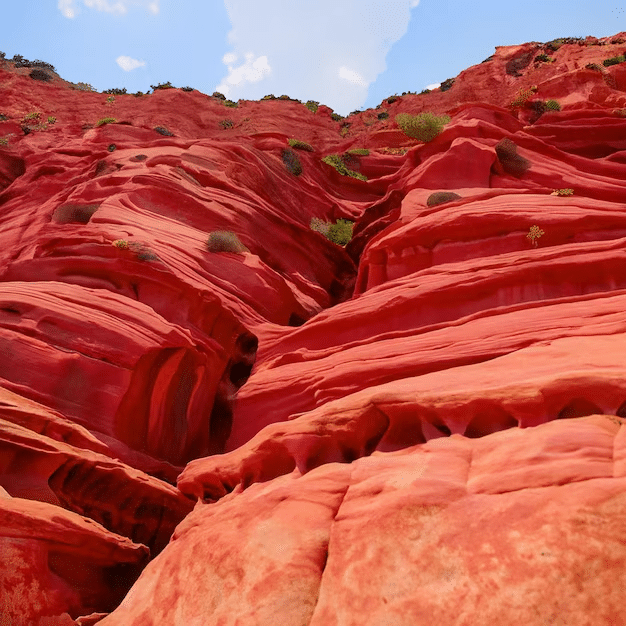

- Roches détritiques : grains issus de la désagrégation de roches (ex : grès, conglomérat, argile).

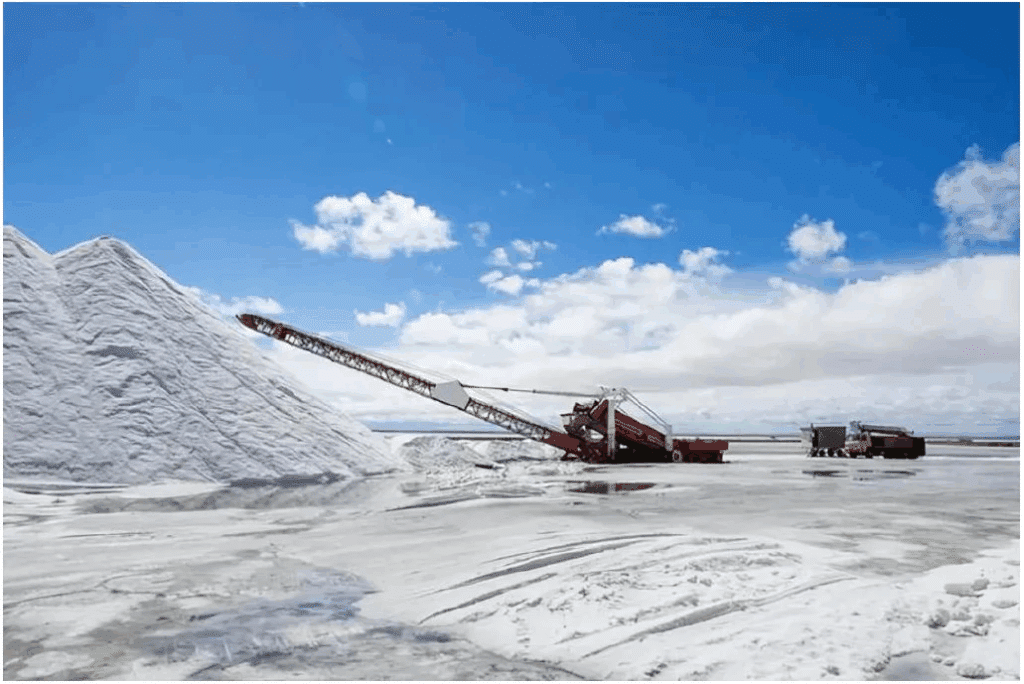

- Roches chimiques ou biochimiques : précipitation chimique ou activité biologique (ex : calcaire, sel gemme, craie).

- Roches organiques : accumulation de matière végétale ou animale (ex : charbon, pétrole).

Fossiles : le bonus inestimable

- Nombreuses roches sédimentaires contiennent des fossiles – traces directes de la vie passée et des environnements.

Exemples marquants

- Les falaises de craie du Pays de Caux (Normandie) : dépôts accumulés il y a 90 millions d’années dans une mer chaude.

- Les grès rouges du Sahara : souvenirs d’anciennes rivières et lacs tropicaux.

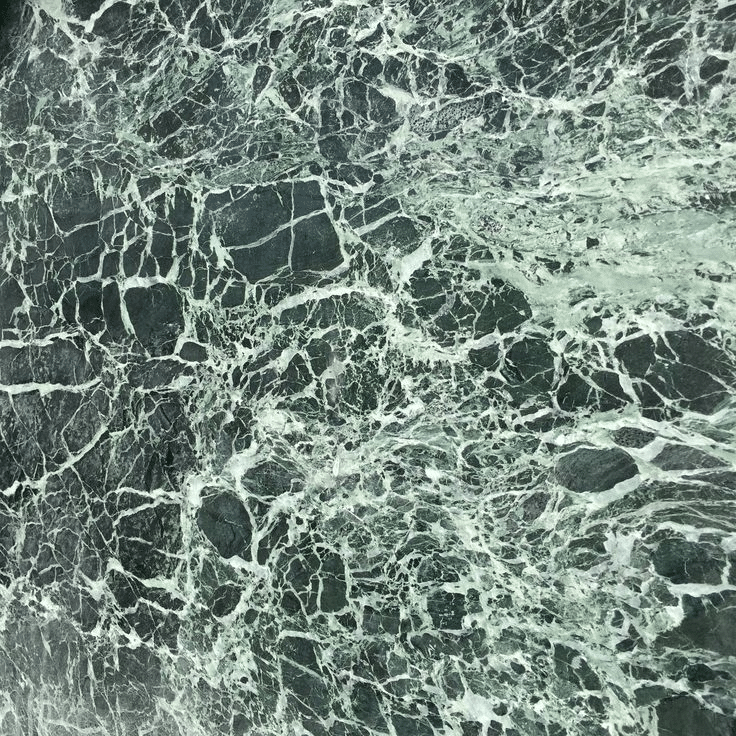

Roches métamorphiques : les transformées

- Définition : issues de la transformation à l’état solide d’une roche pré-existante (magnatique ou sédimentaire) sous l’effet de la pression, de la température, ou de fluides.

- Milieux : profondeurs crustales, zones de collision, racines de chaînes de montagnes.

Types selon les conditions

- Métamorphisme régional (pression, température élevée, grandes zones) : schistes, gneiss.

- Métamorphisme de contact (proximité d’un magma chaud) : cornéennes, marbres.

Caractéristiques

- Apparition de nouveaux minéraux (micas, grenat, sillimanite…)

- Structures feuilletées, rubanées, réorientées par la pression.

Exemples célèbres

- Les gneiss du Massif Armoricain (Bretagne) : témoins de profondes racines d’anciennes montagnes.

- Les marbres des Alpes : calcaires métamorphisés lors de la collision Europe/Afrique.

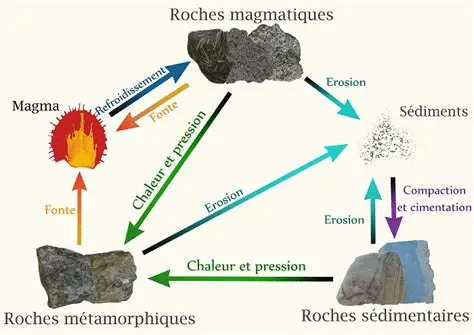

Le cycle des roches : la Terre, une « usine à transformer »

Concept clé : le cycle des roches

- Roches ignées → érosion → sédiments → roches sédimentaires → enfouissement → métamorphiques → fusion → magmatiques…

Schéma récapitulatif

- Magma → roche magmatique → érosion → roche sédimentaire → enfouissement/métamorphisme → roche métamorphique → fusion → nouveau magma, etc.

À retenir : aucune roche n’est éternelle, toutes peuvent être recyclées par les forces de la planète !

Les roches, témoins des environnements passés

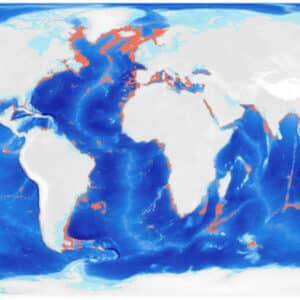

Les roches magmatiques et l’activité interne (tectonique, volcans)

- Granites = témoins d’anciennes chaînes de montagnes

- Bauxites et laves basaltiques = archives des grandes phases volcaniques, océans en expansion

- Les pillow lavas (laves en coussin) = éruption sous-marine, preuve de l’expansion des fonds océaniques.

Les roches sédimentaires : chroniques des climats et des mers

- Grès à stratifications = rivières, dunes, mouvements d’eau

- Calcaires à fossiles = anciens fonds marins

- Evaporites (sel, gypse) = anciens lacs ou mers évaporés, climats arides

- Charbon = forêts luxuriantes disparues, atmosphères riches en CO₂

Les roches métamorphiques : archives des montagnes, de l’enfouissement

- Schistes = compression, pressions modérées (orogenèse)

- Gneiss = très hautes pressions/températures : racines profondes de chaînes aujourd’hui érodées.

Exemples de « lecture » des roches et de reconstitutions

Les Alpes : du sédiment à la montagne

- Calcaires et schistes : formés en mer.

- Marbres, gneiss : transformation sous haute pression lors de la collision.

- Prisme d’accrétion : empilement de roches « collées » lors de la subduction.

La France, des plages disparues aux volcans éteints

- Grès armoricains = dunes fossiles datant du Paléozoïque.

- Basaltes du Massif central = coulées volcaniques du Cénozoïque.

- Roches carbonifères (charbon) = forêts tropicales du passé.

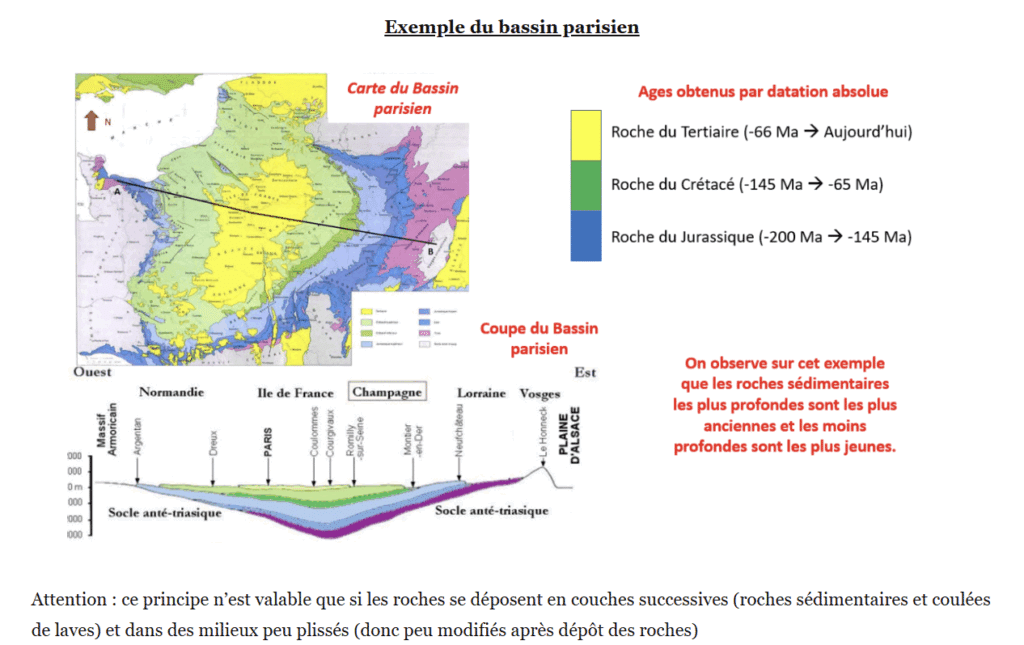

Fossiles, stratigraphie et datation

- L’étude superposée des couches de roches (stratigraphie) permet de classer les terrains en « âges ».

- Les « fossiles repères » (ammonites, trilobites) aident à dater précisément les couches de roches.

Comment reconnaître une roche ? Méthode d’identification de terrain

- Roche magmatique ? Cristaux visibles (grenue) ou structure vitreuse (volcanique) ? Minéraux isolés ou entremêlés (ex : quartz, feldspath, mica pour granite).

- Roche sédimentaire ? Stratifications, fossiles, grains de quartz arrondis, débris d’organismes ?

- Roche métamorphique ? Structure feuilletée, minéraux « plats », cristaux allongés ? Apparition de schistosité ou rubanage ?

Astuce terrain

- Emmène toujours un petit acide : s’il mousse sur la roche = présence de calcaire (carbonate).

- Observe à la loupe la taille des grains/minéraux.

Quiz interactif : Teste tes connaissances

- Quelle famille de roches naît du refroidissement d’un magma ?

- Comment distinguer un granite d’un basalte simplement ?

- Quelle type de roche contient souvent des fossiles : granite, schiste, calcaire ?

- Quelle transformation subit une roche sous haute pression/température ?

- Donne un exemple d’utilisation humaine d’une roche métamorphique.

- Pourquoi le charbon raconte-t-il une histoire climatique ancienne ?

Réponses :

- Les roches magmatiques (ou ignées).

- Le granite a de gros cristaux bien visibles (refroidissement lent), le basalte des cristaux très fins (refroidissement rapide).

- Calcaire (roche sédimentaire).

- Elle devient une roche métamorphique (ex : calcaire → marbre).

- Le marbre (sculpture, construction), l’ardoise (toitures).

- Il provient de la fossilisation de forêts luxuriantes, souvent sous climat tropical humide, il y a des centaines de millions d’années.

Applications et enjeux actuels : roches, ressources et risques

- Ressources naturelles issues des roches

Les roches sont bien plus qu’un simple décor : elles sont à la base de nombreuses ressources que nous utilisons au quotidien.- Énergies fossiles : le pétrole se forme dans des roches sédimentaires riches en matière organique, comme les schistes bitumineux ; le charbon provient de la transformation de végétaux enfouis dans des bassins sédimentaires.

- Métaux et minéraux : le cuivre est extrait de roches magmatiques comme la chalcopyrite, le lithium des pegmatites ou des argiles, et l’or de filons de quartz.

- Matériaux de construction : granit pour les pavés, calcaire pour le ciment, gypse pour le plâtre… Les roches bâtissent nos villes.

- Prévention des risques naturels

Mieux connaître les roches permet aussi de mieux vivre avec les dangers de la Terre.- Glissements de terrain : certaines argiles gonflantes deviennent instables en cas d’humidité, entraînant des coulées spectaculaires.

- Séismes : l’étude des failles dans les roches aide à localiser les zones à risque (ex : faille de San Andreas en Californie).

- Volcans : les roches volcaniques comme l’andésite ou le basalte renseignent sur la nature des éruptions (explosives ou effusives), crucial pour alerter les populations.

- Patrimoine géologique et culturel

Les roches racontent aussi l’histoire de la Terre et de l’humanité.- Falaises d’Étretat : découpées dans la craie, elles révèlent des millions d’années de dépôts marins.

- Puy de Dôme : volcan emblématique d’Auvergne, formé d’une roche volcanique visqueuse (trachyte), il témoigne d’une intense activité magmatique passée.

- Grotte de Lascaux : creusée dans les calcaires du Périgord, elle a permis la conservation exceptionnelle de peintures préhistoriques vieilles de 20 000 ans.

Schéma de synthèse : le cycle des roches

Magma (fusion) → roche magmatique (refroidissement)

↑ |

| ↓

Fusion Érosion/transport

| |

↓ ↓

Roche métamorphique ←→ Roche sédimentaire

(enfouissement, P/T) (dépôt, diagenèse)

Conseils méthodologiques pour réussir au bac

- Savoir donner un exemple pour chaque type de roche, citer son mode de formation, et le milieu associé.

- Être à l’aise avec les grandes étapes du cycle des roches.

- Utiliser des schémas pour distinguer textures, structures et environnements de dépôt.

- Ne pas hésiter pas à relier la géologie à l’histoire globale de la Terre : orogenèse, disparition des océans, crises climatiques, évolution des paysages…

- S’entraîner avec de vrais échantillons, images, ou sorties terrain pour développer le « regard géologue ».

Conclusion : la mémoire vivante de notre planète

Roches magmatiques, sédimentaires et métamorphiques forment la mémoire vivante de notre planète. Elles racontent, couche après couche, pli après pli, coulée après coulée, l’histoire intime de la Terre : dérive des continents, vie apparue et disparue, montagnes oubliées, climats extrêmes… Apprendre à les lire, c’est pénétrer le secret de paysages passés, comprendre les défis présents (ressources, risques), et anticiper le monde de demain.

🪨 FAQ : Comprendre les roches et leur histoire

Quelle roche est la plus ancienne sur Terre ?

Les plus anciennes roches connues sont des gneiss de l’Isua (Groenland), datés de plus de 3,8 milliards d’années. Elles témoignent des tout premiers épisodes de formation de la croûte terrestre.

Pourquoi certaines roches contiennent-elles des fossiles et d’autres non ?

Seules les roches sédimentaires, formées à la surface de la Terre, offrent des conditions favorables à la préservation des restes d’organismes vivants. Les roches magmatiques et métamorphiques subissent des températures et pressions trop élevées pour conserver des fossiles.

Comment savoir si une roche est d’origine volcanique ou plutonique ?

Les roches volcaniques présentent des cristaux très fins, parfois invisibles à l’œil nu, car elles refroidissent rapidement en surface. Les roches plutoniques, formées en profondeur, refroidissent lentement et montrent de gros cristaux visibles à l’œil nu (texture grenue).

Est-ce que les roches métamorphiques peuvent redevenir magmatiques ?

Oui ! Si elles sont enfouies profondément, les roches métamorphiques peuvent fondre et redevenir du magma, à l’origine de nouvelles roches magmatiques. C’est le principe du cycle des roches.

Peut-on utiliser les roches pour reconstituer les climats du passé ?

Oui, certaines roches comme les évaporites, les charbons ou les calcaires à fossiles sont des indicateurs paléoclimatiques. Leur composition et leur contexte de dépôt permettent de déduire les conditions climatiques anciennes (aridité, humidité, température, etc.).