Depuis plus d’un siècle, les États-Unis projettent leur puissance bien au-delà de leurs frontières. Tantôt libérateurs, tantôt accusés d’ingérence, ils sont devenus, à partir du XXᵉ siècle, les arbitres autoproclamés de l’ordre mondial. Irak, Vietnam, Kosovo, Afghanistan, Ukraine : chaque décennie semble marquée par une intervention, une guerre ou une influence directe des États-Unis sur un conflit extérieur. Mais qu’est-ce qui motive ces interventions ? Quelles en sont les conséquences ? Et surtout, l’interventionnisme américain est-il aujourd’hui à bout de souffle ?

Ce qu'il faut retenir

Origine : Doctrine Monroe (1823), renforcée par le wilsonisme et la guerre froide.

Objectifs : Défense des intérêts nationaux, promotion du capitalisme et de la démocratie, lutte contre le communisme puis le terrorisme.

Événements majeurs : Vietnam (1965), Irak (2003), Afghanistan (2001), Libye (2011), soutien à l’Ukraine (2022–…).

Instruments : Armée, diplomatie, sanctions économiques, CIA, alliances (OTAN, AUKUS).

Critiques : Unilatéralisme, instabilité post-intervention, instrumentalisation du droit international.

Aujourd’hui : Vers une stratégie plus indirecte, centrée sur la rivalité avec la Chine, et une diplomatie extérieure à double tranchant.

Des fondements idéologiques anciens

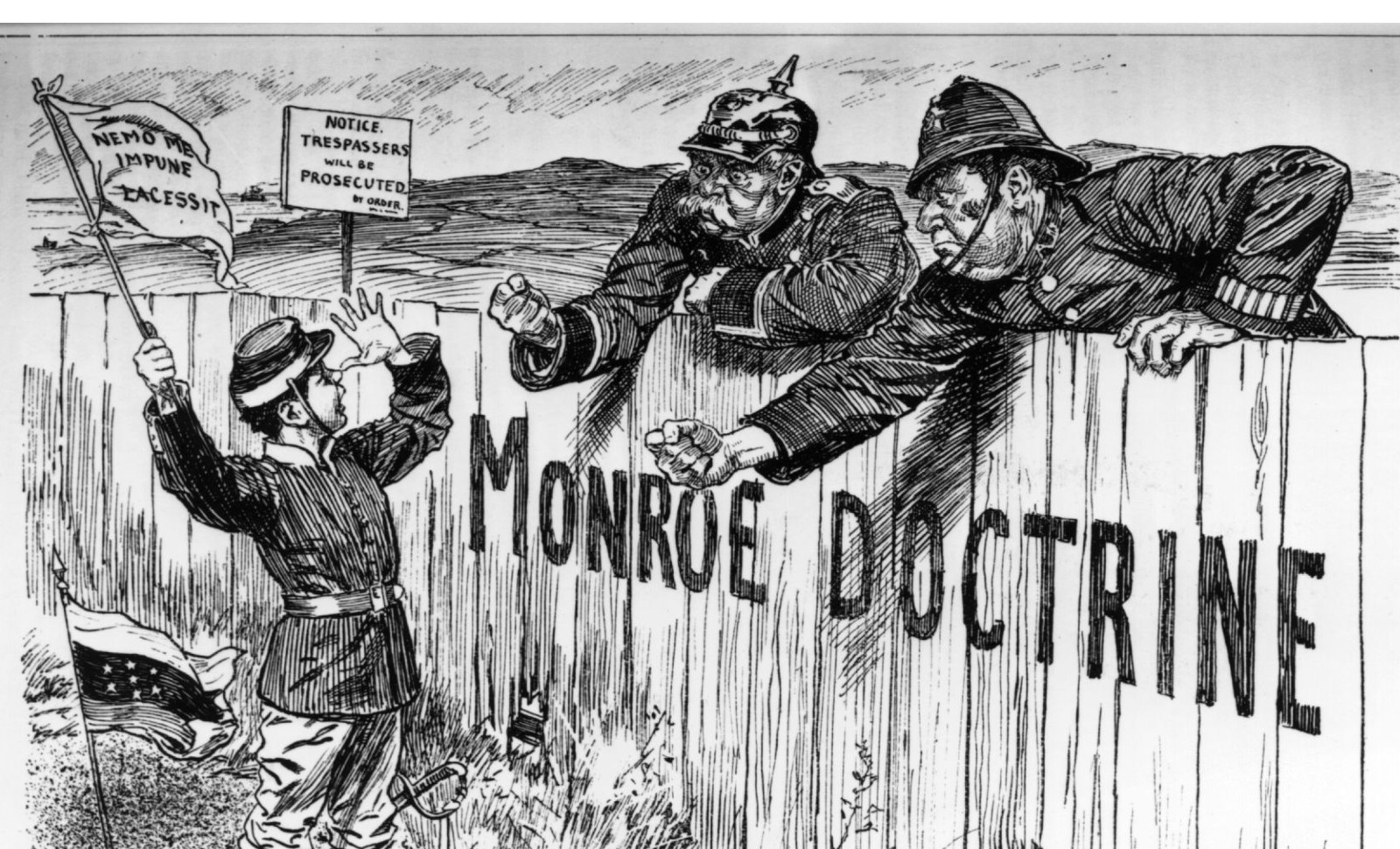

L’histoire de l’interventionnisme américain débute dès le XIXᵉ siècle. En 1823, le président Monroe proclame une doctrine simple : aucune puissance européenne ne doit intervenir sur le continent américain. En retour, les États-Unis s’engagent à ne pas se mêler des affaires européennes. Ce principe d’isolationnisme va pourtant vite évoluer.

Dès la fin du XIXᵉ siècle, les États-Unis interviennent à Cuba (1898), aux Philippines, en Amérique latine. La Première Guerre mondiale marque une rupture : en 1917, les troupes américaines traversent l’Atlantique pour « sauver la démocratie ». Cette idée d’un rôle messianique revient sous Roosevelt, puis avec le président Truman, après 1945. Il ne s’agit plus seulement de défendre un territoire, mais un mode de vie : celui de la liberté, du capitalisme et de la démocratie libérale.

Guerre froide : l'interventionnisme comme arme anticommuniste

Avec l’émergence de l’URSS, l’intervention devient une nécessité stratégique. La doctrine Truman (1947) et la théorie des dominos justifient une implication globale des États-Unis. L’idée est claire : empêcher l’expansion du communisme, par tous les moyens.

Entre 1945 et 1990, les États-Unis interviennent directement ou soutiennent des régimes favorables dans de nombreux pays :

- Corée (1950–1953)

- Vietnam (1965–1973) : intervention majeure, marquée par des bombardements massifs et une défaite politique.

- Chili (1973) : soutien au coup d’État de Pinochet contre Allende.

- Afghanistan (années 1980) : soutien aux moudjahidines contre l’URSS.

Cet interventionnisme ne se limite pas à des guerres ouvertes. Il passe aussi par des coups d’État, des sanctions économiques, des aides militaires et la présence de bases dans plus de 80 pays.

1991–2001 : un monde unipolaire et l’illusion de l’hégémonie

La chute de l’Union soviétique marque un tournant : les États-Unis deviennent la seule superpuissance mondiale. Dans ce « moment unipolaire », ils imposent leur vision de l’ordre international.

Exemples clés :

Guerre du Golfe (1991) : opération Tempête du désert contre l’Irak de Saddam Hussein.

Guerre du Kosovo (1999) : sans mandat de l’ONU, mais avec l’OTAN.

Somalie (1993) : mission humanitaire transformée en conflit armé, avec un retrait précipité.

L’intervention devient un outil de politique étrangère, souvent au nom des droits de l’homme ou de la stabilité régionale. Mais ces actions soulèvent déjà des critiques : manque de légitimité, absence de stratégie de sortie, dégâts collatéraux.

2001 - 2021 : la guerre contre le terrorisme

Les attentats du 11 septembre 2001 relancent massivement l’interventionnisme. George W. Bush lance une « guerre globale contre le terrorisme ». Deux conflits majeurs illustrent cette ère :

1. L’Afghanistan (2001–2021) :

Objectif initial : démanteler Al-Qaïda, punir les Talibans. Résultat : 20 ans d’occupation, un retrait chaotique, et le retour au pouvoir des Talibans.

2. L’Irak(2003) :

Accusé (à tort) de posséder des armes de destruction massive, le régime de Saddam Hussein est renversé. La guerre cause des centaines de milliers de morts, désorganise la région, favorise la montée de Daech. L’absence d’après-guerre planifié révèle les limites d’un interventionnisme idéologique.

Critiques croissantes et fatigue stratégique

L’accumulation des interventions provoque un tournant. L’opinion publique américaine se lasse des « guerres sans fin ». Le coût humain et financier (plus de 2 000 milliards de dollars pour l’Afghanistan seul) devient insoutenable. L’image des États-Unis se dégrade dans de nombreux pays. Leur crédibilité est mise en cause, notamment à l’ONU.

Des intellectuels comme Noam Chomsky ou des anciens militaires dénoncent un impérialisme dissimulé. L’interventionnisme, loin de stabiliser, crée souvent de nouveaux désordres. Des régimes tombent, mais sans projet politique durable.

2021–2025 : vers un interventionnisme indirect et stratégique

Depuis le retrait d’Afghanistan, la stratégie américaine évolue. Le président Biden, puis Trump lors de son second mandat, adoptent une approche plus pragmatique :

- Ukraine : aide militaire massive, mais pas de troupes au sol.

- Asie-Pacifique : formation de l’alliance AUKUS (Australie–UK–US), encerclement stratégique de la Chine.

- Afrique : réduction des bases, usage accru des drones.

- Proche-Orient : repositionnement des troupes, soutien discret à Israël.

Ce nouveau modèle repose sur le « smart power » : influence, technologie, alliances locales. L’idée est de rester influent, sans s’enliser dans de nouveaux conflits.

L’Amérique, toujours indispensable ?

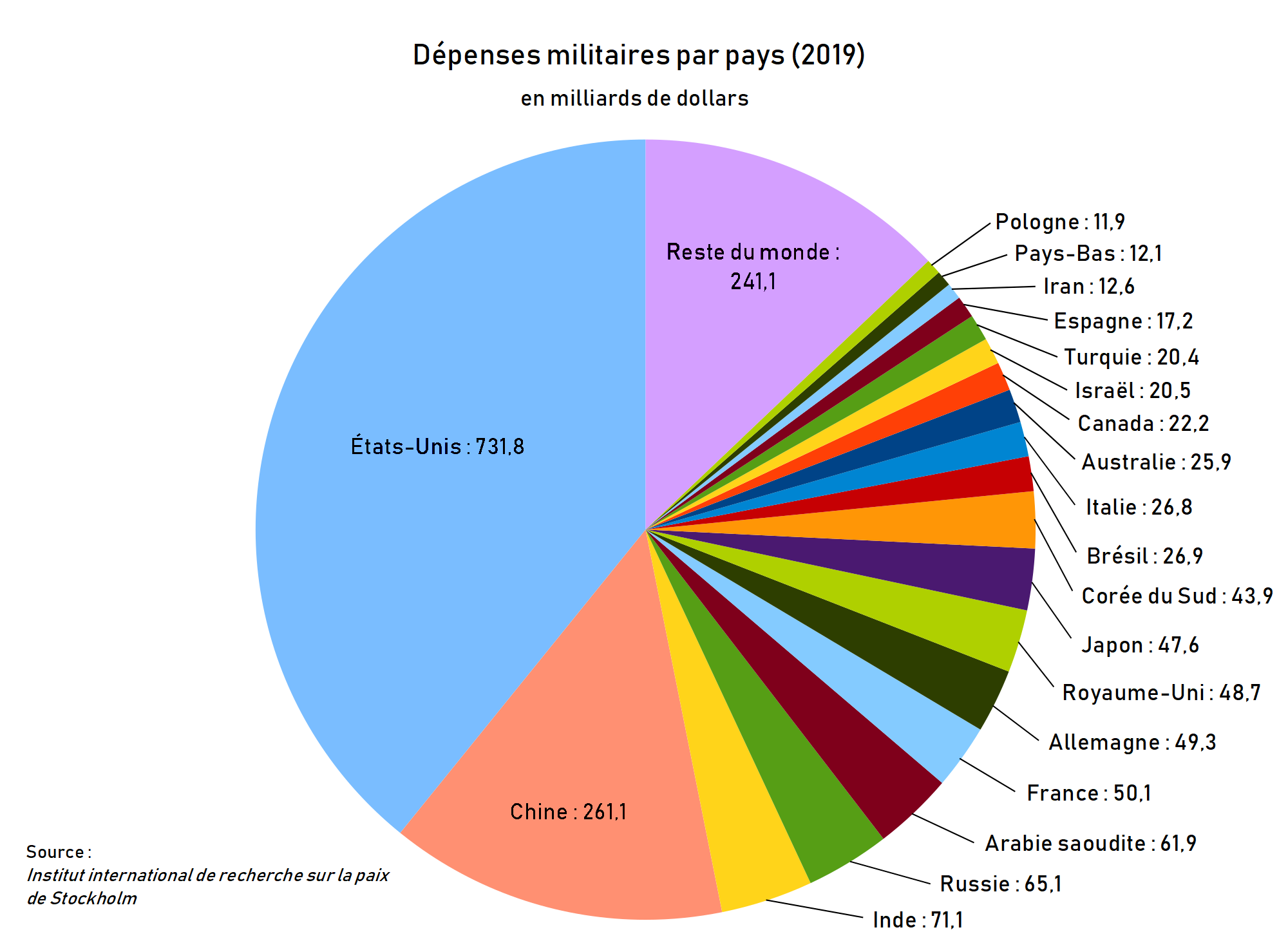

Malgré son recul relatif, les États-Unis demeurent une puissance d’influence majeure. Leur budget militaire reste le plus élevé du monde. Leur réseau d’alliés (OTAN, Japon, Corée, Israël) leur assure une présence stratégique inégalée. En matière de renseignement, de cyberdéfense ou de dissuasion nucléaire, ils conservent une avance considérable.

Mais un nouveau monde se dessine : Chine, Russie, Iran, Inde… Les rivalités s’intensifient. Dans ce contexte, l’Amérique n’est plus seule à dicter les règles.

Conclusion

L’interventionnisme américain a façonné l’histoire contemporaine. Tantôt salué pour avoir mis fin à des dictatures, tantôt critiqué pour avoir provoqué des chaos, il reste un pilier de la politique étrangère des États-Unis.

Mais à l’heure du désengagement, de la montée de la Chine et de la polarisation interne, une question se pose : les États-Unis peuvent-ils encore intervenir partout ? Ou doivent-ils choisir leurs batailles ? Le monde ne veut plus d’un gendarme, mais il n’est pas encore prêt à vivre sans lui.