L’Union européenne est souvent décrite comme un géant économique, mais un nain politique. Pourtant, face aux crises successives (pandémie, guerre en Ukraine, tensions sino-américaines) elle cherche à s’affirmer comme une puissance à part entière. Mais peut-elle prétendre au rang de superpuissance, à l’instar des États-Unis ou de la Chine ? Ou n’est-elle qu’une puissance fragmentée, incapable de parler d’une seule voix ? Cet article fait le point sur les forces et les faiblesses de cette entité singulière qu’est l’Europe et détermine si elle est d’avantage une superpuissance… ou une illusion.

Ce qu'il faut retenir

Superpuissance : acteur global capable d’imposer ou de stabiliser un ordre international sur les plans militaire, économique, diplomatique et idéologique.

Forces européennes : marché unique, monnaie commune (euro), poids diplomatique, soft power culturel et juridique, standards internationaux.

Faiblesses : absence d’armée commune, dépendances stratégiques (énergie, numérique), divergences entre États membres.

Crises révélatrices : Brexit (2016), Covid-19 (2020), Ukraine (2022), montée des extrêmes.

Défis actuels : autonomie stratégique, leadership commun, réarmement, identité européenne.

L’Europe dispose de nombreux leviers, mais manque encore d’une volonté politique collective pour transformer sa puissance potentielle en action stratégique.

Une puissance économique globale

L’Union européenne est l’une des premières économies mondiales. En 2024, elle représentait près de 15 % du PIB mondial, et plus de 30 % des exportations de biens manufacturés. Avec l’euro comme deuxième monnaie internationale, un marché intérieur de plus de 440 millions de consommateurs, et des entreprises leaders (Airbus, LVMH, Siemens, Nestlé…), elle est un acteur économique de premier plan.

Elle impose ses normes aux produits importés (le fameux « effet Bruxelles ») : qu’il s’agisse de protection des données (RGPD), de sécurité alimentaire, ou de transition écologique (CBAM, Pacte vert). Par cette régulation, elle façonne le commerce mondial, sans recourir à la force.

Mais cette puissance économique ne suffit pas à faire de l’Europe une superpuissance. Il lui manque une capacité de projection et de dissuasion qui caractérisent les grandes puissances du monde, et davantage encore les superpuissances.

Un soft power redoutablement efficace

Sur le plan culturel, scientifique et social, l’Europe est une référence. Elle exporte ses universités, ses musées, ses normes juridiques et son modèle social. Le programme Erasmus est un vecteur d’influence bien plus puissant que des bases militaires. La littérature européenne, son cinéma d’auteur, ses festivals, ses institutions démocratiques inspirent bien au-delà du continent.

L’Europe est aussi au cœur des grandes négociations climatiques, du droit humanitaire, de la régulation numérique ou des droits humains. À ce titre, elle incarne une forme de puissance normative, plus douce, mais non moins influente.

Mais le soft power est insuffisant si l’on ne peut pas protéger ses valeurs par la force lorsque nécessaire. Et c’est là que l’Europe révèle ses failles.

Une puissance militaire morcelée

L’Europe ne dispose pas d’armée commune. Certes, plusieurs pays européens sont puissants militairement (France, Pologne, Allemagne), mais les efforts sont dispersés. L’OTAN assure la défense collective, mais cette organisation est dominée par les États-Unis. En 2021, Joe Biden déclarait encore que « l’Amérique est de retour », politique renforcée par Donald Trump, signifiant que l’Europe, seule, restait vulnérable.

La guerre en Ukraine a agi comme un électrochoc. L’Allemagne a lancé un fonds de réarmement de 100 milliards d’euros. Des projets comme la Boussole stratégique (2022) ou le Fonds européen de défense (FED) tentent de structurer une réponse commune. Mais sans commandement unifié, sans culture militaire partagée, ces initiatives restent fragmentées.

La France plaide pour une « autonomie stratégique européenne ». Mais cette idée ne fait pas consensus, car notamment les pays baltes ou la Pologne, plus exposés à la menace russe, restent attachés à la garantie américaine.

Diplomatie, une voix dissonante

L’Union européenne dispose d’un Haut représentant pour les affaires étrangères (Josep Borrell), d’une diplomatie commune, et participe à toutes les grandes négociations internationales. Elle est perçue comme une force de stabilité et de médiation.

Mais elle parle souvent à plusieurs voix. Sur la Chine, Israël, la Russie, les positions des États membres divergent fortement. En Afrique, certains pays sont encore perçus comme des ex-puissances coloniales, et notamment la France. L’absence d’un siège permanent commun à l’ONU ou d’une politique de défense commune affaiblit son poids.

De plus, l’élargissement à l’Est, bien qu’indispensable, complexifie encore la prise de décision. L’unanimité exigée en matière de politique étrangère paralyse souvent l’action européenne.

Des crises qui font avancer... à reculons ?

L’histoire européenne récente est jalonnée de crises. Pourtant, ces crises, si elles affaiblissent ponctuellement l’Union, ont aussi eu pour effet d’accélérer son intégration :

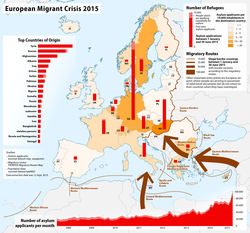

- Crise migratoire (2015) : lente mise en place de mécanismes de répartition et de contrôle.

- Brexit (2016) : relance du couple franco-allemand, défense de la cohésion.

- Covid-19 (2020) : plan de relance commun de 750 milliards d’euros – une première historique.

- Ukraine (2022) : sanctions coordonnées contre la Russie, livraisons d’armes, réduction de la dépendance énergétique.

À chaque fois, l’Union avance « par à-coups ». Elle ne prévoit pas, elle réagit. Elle ne propose pas un grand dessein, mais des compromis techniques. Ce fonctionnement limite sa capacité à s’imposer comme puissance motrice du monde.

L'Europe face aux géants : Etats-Unis, Chine, Russie

Dans le nouveau monde multipolaire, l’Europe se retrouve prise entre plusieurs feux :

- Face aux États-Unis, elle reste dépendante sur les plans militaire, numérique (GAFAM), et énergétique (GNL).

- Face à la Chine, elle est tiraillée entre intérêts commerciaux et pressions géopolitiques (Taïwan, droits de l’homme, route de la soie).

- Face à la Russie, elle a su réagir de façon unie, mais reste vulnérable en matière de cybersécurité et d’ingérence.

Elle peut difficilement rivaliser militairement, mais peut peser par la norme, l’économie, la diplomatie. Elle agit en force d’équilibre, pas en hégémon.

L'Europe peut-elle devenir une superpuissance ?

La réponse est à la fois oui… et pas encore. L’Europe en a les ressources : démographiques, économiques, intellectuelles. Elle en a les institutions, même imparfaites. Ce qui lui manque, c’est une volonté politique unifiée, un récit commun, et un vrai leadership partagé.

L’avenir de l’Europe dépendra de sa capacité à surmonter ses contradictions : entre élargissement et cohésion, entre marché et souveraineté, entre identité nationale et projet commun.

Conclusion

L’Europe n’est pas une superpuissance, mais elle est plus qu’un simple acteur régional. Elle influence, elle régule, elle stabilise. Mais tant qu’elle ne sera pas capable de se défendre seule, de parler d’une seule voix, et d’imposer ses vues dans les grandes crises, elle restera une puissance incomplète.

Elle avance, mais à pas comptés. Et peut-être que sa plus grande force, dans un monde fracturé, est justement sa capacité à équilibrer, à négocier, à représenter une autre forme de puissance : moins brutale, mais plus durable.