La notion de groupes sanguins intrigue, fascine parfois : pourquoi existe-t-il des groupes différents ? Pourquoi ne peut-on pas donner son sang à n’importe qui ? Quels sont les risques en cas d’erreur de transfusion ? Ce sujet, au croisement de la biologie fondamentale, de la médecine et d’enjeux sociaux, est incontournable pour comprendre la compatibilité, la sécurité des soins, et l’incroyable diversité biologique de l’être humain. Cet article vous dévoile toutes les clés pour briller en SVT au bac, et bien plus encore !

Qu’est-ce qu’un groupe sanguin ?

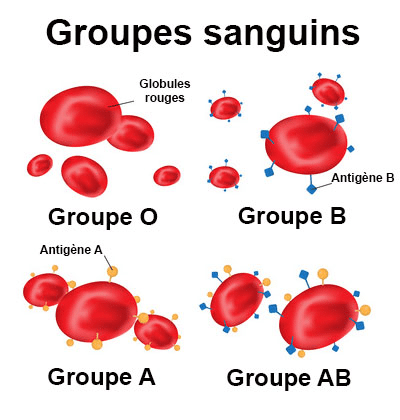

Un groupe sanguin est défini par la présence ou l’absence de marqueurs spécifiques, appelés antigènes, à la surface des globules rouges. Ces antigènes sont codés par des gènes hérités des parents et déterminent la compatibilité entre donneur et receveur lors d’une transfusion sanguine.

Les deux principaux systèmes utilisés en médecine sont :

- Système ABO

- Système Rhésus (Rh)

Le système ABO : les « lettres » du sang

Découvert au début du XXe siècle par Karl Landsteiner, le système ABO repose sur deux antigènes principaux, portés à la surface des globules rouges :

- Antigène A

- Antigène B

Selon la combinaison, on distingue :

| Groupe | Antigènes sur les globules rouges | Anticorps dans le plasma |

|---|---|---|

| A | A | Anti-B |

| B | B | Anti-A |

| AB | A et B | Aucun |

| O | Aucun | Anti-A et Anti-B |

- Per exemple : Une personne de groupe A a des globules rouges qui portent l’antigène A, et son plasma contient des anticorps dirigés contre l’antigène B (anti-B).

Pourquoi cette règle ?

Dès la naissance, le système immunitaire distingue le « soi » du « non-soi ». Si un antigène inconnu pénètre (ex. : sang d’un autre groupe), les anticorps s’activent, provoquant une agglutination parfois fatale.

Les groupes sanguins dans la population : diversité et évolution

- Répartition mondiale : le groupe O est majoritaire à l’échelle planétaire, mais la fréquence varie beaucoup selon les régions (ex : plus de groupe A en Europe centrale, plus de B en Asie).

- Évolution : Ces distributions sont le fruit de l’évolution et de la sélection naturelle (certains groupes confèrent une résistance accrue à certaines maladies, comme le choléra ou le paludisme).

- Génétique : les gènes contrôlant les groupes ABO et Rh sont situés sur des chromosomes différents et sont transmis selon les lois de Mendel.

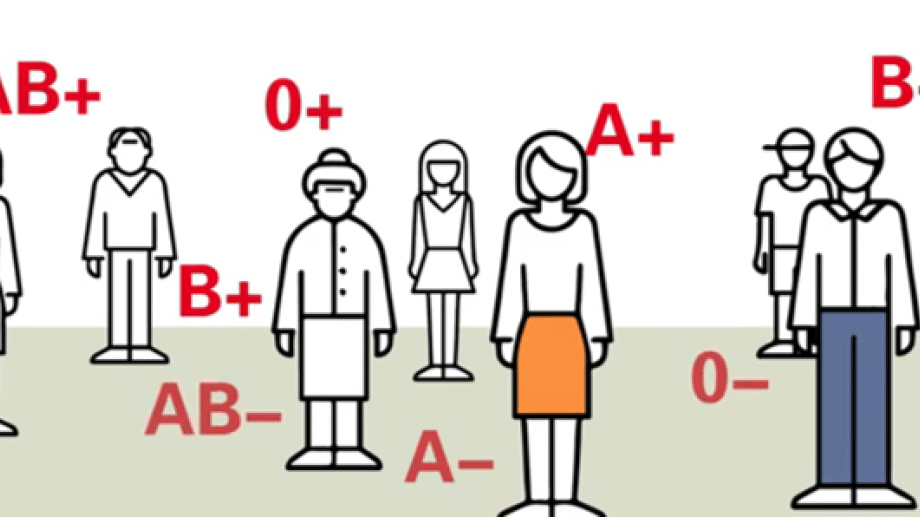

Le système Rhésus (Rh) : le + et le –

Le second système majeur est le Rhésus, basé sur la présence (Rh+) ou l’absence (Rh–) d’un antigène D sur les globules rouges.

A retenir absolument :

- Rh+ : possède l’antigène D

- Rh– : ne possède pas cet antigène

La majorité des personnes (≈85% en France) sont Rh+. La compatibilité Rh devient cruciale lors de la première transfusion :

- Si une personne Rh– reçoit du sang Rh+, son corps peut reconnaître cette protéine comme étrangère. Il commence alors à fabriquer des anticorps pour se défendre, comme si c’était une infection.

- Ce n’est pas forcément grave la première fois, mais si cette personne reçoit encore du sang Rh+ plus tard, les anticorps peuvent attaquer les globules rouges transfusés. Cela peut entraîner une réaction grave.

- Si une femme Rh– est enceinte d’un bébé Rh+, son corps peut aussi produire ces anticorps, surtout si du sang du bébé passe dans sa circulation. Ces anticorps peuvent traverser le placenta et attaquer les globules rouges du bébé. Cela peut provoquer une maladie appelée maladie hémolytique du nouveau-né, qui peut être très dangereuse (anémie, jaunisse, ou même risques pour la vie du bébé).

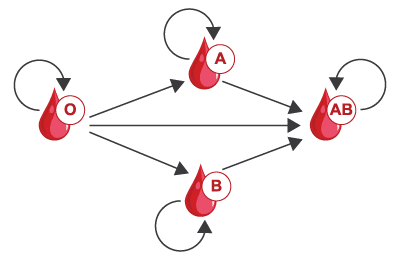

Compatibilités et incompatibilités des groupes sanguins : la clé des transfusions

a) Règles de base

Une transfusion ne doit pas mettre en contact des antigènes du donneur avec des anticorps du receveur qui pourraient les reconnaître comme étrangers. Sinon, cela déclenche une agglutination dangereuse, puis la destruction des globules rouges — on parle d’accident transfusionnel.

b) Tableau de compatibilité ABO (globules rouges uniquement)

| Donneur/Receveur | A | B | AB | O |

|---|---|---|---|---|

| A | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |

| B | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |

| AB | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |

| O | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |

- O- : donneur universel pour les globules rouges (pas d’antigènes)

- AB+ : receveur universel pour les globules rouges (pas d’anticorps)

c) Prise en compte du système Rhésus

- Un donneur Rh– peut donner à toute personne, mais lui-même ne reçoit que de Rh–.

- Rh+ doit recevoir du Rh+ (ou, exceptionnellement, de Rh– s’il n’a pas de risque de faire des anticorps anti-D).

La transfusion sanguine : enjeux et procédures

a) Qu’est-ce qu’une transfusion ?

C’est un acte médical qui consiste à injecter du sang, ou un de ses composants (globules rouges, plasma, plaquettes), d’un donneur à un receveur pour compenser une perte, une maladie ou un déficit sanguin.

b) Procédures de sécurité

- Vérification des groupes du donneur et du receveur : double détermination, tests croisés, surveillance stricte.

- Contrôles infectieux : dépistage des maladies transmissibles (VIH, hépatites, syphilis…)

- Vigilance : surveillance du patient pendant et après la transfusion.

c) Conséquences d’une incompatibilité : l’accident transfusionnel

- Déclenchement quasi instantané (sensation de chaleur, douleur, sueurs, chute de tension…)

- Agglutination et destruction (hémolyse) des globules rouges transfusés.

- Choc anaphylactique, insuffisance rénale, possibilité de décès si non pris en charge rapidement.

D’où l’importance cruciale de la compatibilité et de la rigueur des procédures transfusionnelles.

Les autres systèmes de groupes sanguins

- Outre ABO et Rh, il existe plusieurs autres systèmes (Kell, Duffy, Kidd…), rarement impliqués dans les transfusions courantes mais source de problèmes lors de transfusions répétées ou de grossesses pathologiques.

- En pratique, le test de compatibilité étendu est fait chez les patients présentant de nombreux antécédents transfusionnels.

Groupes sanguins : enjeux médicaux et sociétaux

a) Don du sang et autosuffisance

- Les besoins en sang sont constants (chirurgie, aplasies, traumatismes, cancers…).

- Certaines situations d’urgence nécessitent un accès rapide à du sang compatible (ex : accidenté, femme enceinte en grande hémorragie).

- Encourager le don régulier est une priorité de santé publique.

Exemple de situation à risque : une transfusion en urgence

Un patient de groupe B– accidenté ne peut pas recevoir du sang A ou AB, sous peine de réaction grave. Il recevra du B–, ou, à défaut, du O– temporairement.

b) Transfusions dirigées

- Dans certaines pathologies chroniques (thalassémie, drépanocytose, leucémies…), les patients dépendent toute leur vie de transfusions adaptées.

- Des banques de sang identifient les donneurs pour garantir une compatibilité parfaite, notamment sur les systèmes rares.

c) Progrès scientifiques

- Aujourd’hui, la recherche explore la production de globules rouges « synthétiques » à partir de cellules souches ou la mise au point de substituts sanguins pour pallier les pénuries ou les groupes très rares.

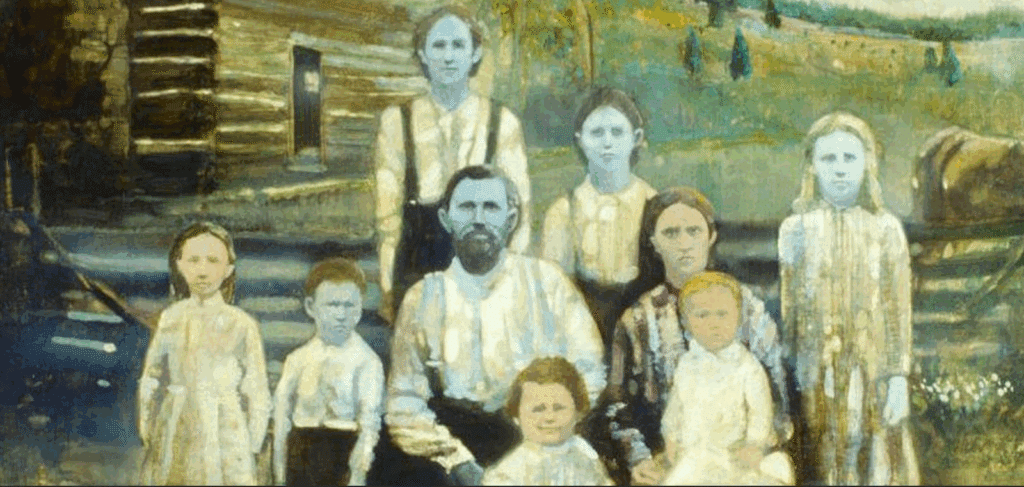

Intéressant à savoir : l’affaire des « enfants bleus du Kentucky »

Tout commence au début du XIXe siècle, quand Martin Fugate, un orphelin d’origine française, s’installe près de la rivière Troublesome Creek. Il épouse Elizabeth Smith, qui, sans le savoir, porte le même gène récessif rare que lui. Ce gène provoque une maladie appelée méthémoglobinémie, qui empêche le sang de transporter correctement l’oxygène et donne à la peau une teinte bleutée.

Résultat ? Sur leurs sept enfants, quatre naissent avec la peau bleue. Et comme la région est isolée, les mariages entre cousins sont fréquents, ce qui renforce la transmission du gène au fil des générations.

Dans les années 1960, Dr Madison Cawein a étudié cette famille et identifié le rôle d’une enzyme manquante, révélant l’importance de la diaphorase (facteur D) dans la conversion de la méthémoglobine en hémoglobine fonctionnelle. Cette découverte a enrichi la compréhension des troubles sanguins et des mécanismes de transport de l’oxygène.

Quiz : Teste-toi sur les groupes sanguins !

- Quelle combinaison de groupes sanguins fait d’un individu un donneur universel pour les globules rouges ?

- Pourquoi a-t-on des anticorps anti-A ou anti-B dans le plasma, même sans avoir reçu de transfusion ?

- Un groupe AB+ peut-il donner son sang à un groupe O– ? Pourquoi ?

- Quel est le risque majeur en cas de transfusion de sang incompatible au niveau Rhésus ?

- Pourquoi demande-t-on aux femmes enceintes Rh– une surveillance spéciale ?

Réponses :

- O– (absence d’antigènes A, B et D).

- Ces anticorps apparaissent naturellement après contact avec des substances similaires à A/B dans l’alimentation ou l’environnement microbien.

- Non, le plasma du groupe AB+ contient des antigènes A et B, potentiellement dangereux pour un receveur O– qui possède les deux types d’anticorps.

- La création d’anticorps anti-D chez un sujet Rh–, qui risque à la prochaine exposition une hémolyse massive des globules rouges.

- Pour éviter la maladie hémolytique du nouveau-né, si le bébé est Rh+ et la mère Rh–, en empêchant l’immunisation maternelle (injection d’anticorps anti-D préventifs).

Conseils méthodologiques et erreurs fréquentes

- Toujours distinguer groupe sanguin et antigènes/anticorps présents.

- Retenir que O– est donneur universel (globules rouges), mais AB+ est receveur universel.

- Ne pas confondre anticorps (circulent dans le plasma) et antigènes (à la surface des globules).

- Savoir expliquer la notion de compatibilité avec un schéma ou un tableau clair.

- Mentionner le test de Beth-Vincent (recherche d’antigènes) et le test de Simonin (recherche d’anticorps) pour la pratique.

Conclusion

Les groupes sanguins sont bien plus qu’une « carte d’identité » inscrite dans notre ADN : ils reflètent l’histoire évolutive, conditionnent le succès de la transplantation sanguine et relient chaque humain à une chaîne solidaire sans frontière : celle du don. Pour réussir au bac, mais aussi pour cultiver sa culture scientifique, il est essentiel de comprendre que la compatibilité n’est jamais un détail, mais plutôt une affaire de vie.