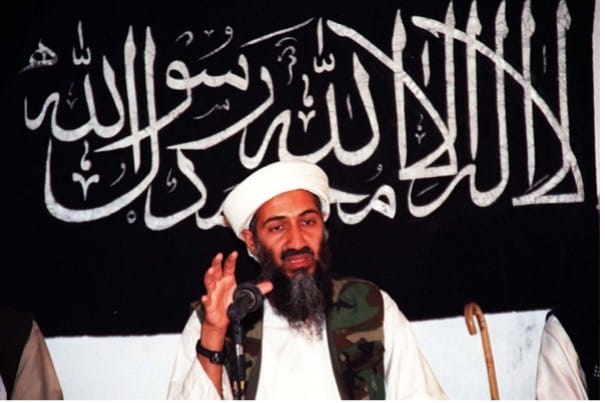

11 septembre 2001. L’image des tours jumelles s’effondrant à New York marque un tournant mondial. Ce n’est plus une armée qui attaque un État, mais une organisation terroriste agissant en réseau, sans frontières et sans uniforme. Depuis, le monde fait face à un nouveau type de conflit : les guerres asymétriques, où des puissances militaires affrontent des adversaires insaisissables. Face au terrorisme, comment réagir, se défendre, protéger sans renier les valeurs démocratiques ? Un défi aussi sécuritaire que géopolitique.

Qu’est-ce qu’une guerre asymétrique ?

Une guerre asymétrique oppose deux adversaires très inégaux en puissance. D’un côté, une armée classique, structurée, dotée de moyens importants ; de l’autre, un groupe armé, mobile, souvent clandestin, qui utilise la ruse, la surprise, la terreur.

Le terrorisme entre pleinement dans cette logique. Il s’agit de frapper fort avec peu de moyens, en visant des civils ou des symboles, pour faire naître la peur, l’instabilité, voire pousser un gouvernement à réagir de manière excessive.

Le terrorisme : une menace mondiale protéiforme

Le terrorisme contemporain ne se limite plus à un État ou à une région. Il est transnational, idéologique et mutant.

👉🏻 Quelques exemples majeurs :

- Al-Qaïda, responsable des attentats du 11 septembre, a redéfini la menace globale : des cellules dormantes, un réseau mondial, une idéologie djihadiste.

- Daech (État islamique), né du chaos en Irak et Syrie, a combiné terreur sur le terrain et propagande numérique. Il a inspiré des attentats en Europe (Paris, Nice, Bruxelles…) sans les organiser directement.

- En Afrique, des groupes comme Boko Haram (Nigeria) ou Al-Shabaab (Somalie) mènent des actions terroristes visant écoles, marchés, camps militaires.

Mais la menace n’est pas uniquement islamiste : des groupes d’extrême droite, d’ultra-gauche ou même écoterroristes émergent aussi dans certaines régions.

Une lutte qui mêle guerre, renseignement et droit

Face à ces menaces, les États ont adopté une approche multiforme :

1. La guerre militaire

- Des interventions ont été lancées : Afghanistan (2001), Mali (2013), Syrie-Irak contre Daech (depuis 2014).

- Problème : les groupes terroristes se fondent dans la population, rendant les frappes risquées pour les civils.

2. Le renseignement

- Les services secrets (CIA, DGSI, Mossad…) jouent un rôle crucial pour détecter, infiltrer, neutraliser les réseaux avant qu’ils ne frappent.

- La surveillance des communications numériques est devenue centrale… mais elle pose aussi la question des libertés individuelles.

3. Le droit et la justice

- Des lois antiterroristes ont été durcies, permettant des arrestations préventives, des assignations à résidence, voire la déchéance de nationalité.

- Des procès médiatisés comme celui des attentats du 13 novembre 2015 participent à rétablir la justice, mais aussi à documenter les réseaux.

Les défis d’une guerre sans fin

La lutte contre le terrorisme est aussi politique et sociale.

👉🏻 Pourquoi est-elle si complexe ?

- Les groupes terroristes se reconstituent rapidement. La mort d’un chef ne détruit pas l’idéologie.

- Ils utilisent Internet pour recruter, former, endoctriner. Un simple forum peut radicaliser un jeune en quelques semaines.

- Les interventions militaires mal perçues peuvent nourrir la colère et renforcer l’ennemi (effet boomerang).

C’est une guerre sans ligne de front, sans armistice, où la victoire militaire ne suffit pas.

Prévenir la radicalisation : un levier essentiel

Lutter contre le terrorisme, c’est aussi agir en amont, sur les terrains de la prévention et de la cohésion sociale.

Quelques leviers :

- Repérer les signaux faibles (repli sur soi, discours haineux, fascination pour la violence…).

- Travailler avec les familles, les écoles, les associations pour désamorcer les discours extrémistes.

- Offrir des alternatives aux jeunes en perte de repères : éducation, emploi, lien social.

La résilience démocratique passe par l’inclusion, le débat, et la capacité à tenir bon sans renoncer aux libertés fondamentales.

L’Europe et la France : une cible prioritaire

La France est l’un des pays les plus touchés en Europe, avec une série d’attentats depuis 2012 (Toulouse, Charlie Hebdo, Bataclan, Nice…). Les raisons sont multiples : présence militaire à l’étranger, laïcité, liberté d’expression, tensions sociales.

L’Union européenne s’est dotée d’un centre européen de lutte antiterroriste basé à La Haye (Europol), mais la coopération reste complexe, entre souveraineté des États et partage d’informations sensibles.

Conclusion : entre sécurité et liberté

Les guerres asymétriques contre le terrorisme posent une équation difficile : comment protéger sans sombrer dans l’arbitraire ? Comment agir efficacement sans nourrir les divisions que les terroristes cherchent à exploiter ?

La réponse ne peut être uniquement militaire. Elle est aussi éducative, sociale, diplomatique, numérique. Elle repose sur une société capable de rester fidèle à ses valeurs tout en affrontant des menaces inédites. Une lutte de longue haleine, où chaque citoyen est concerné.