Pourquoi consommons-nous ce que nous consommons ? Nos choix d’achat semblent parfois relever de simples envies ou besoins immédiats, mais ils reposent en réalité sur des mécanismes économiques, sociaux et psychologiques bien plus complexes. Entre contrainte budgétaire, influence du milieu social, normes culturelles, émotions ou encore biais cognitifs, la consommation dépasse largement le cadre du calcul rationnel. Dans cet article, nous allons explorer les grands fondements économiques qui expliquent les comportements de consommation des ménages : du rôle du revenu disponible à l’effet des normes sociales, en passant par l’économie comportementale et ses apports récents.

Les fondements économiques de la consommation

Le revenu disponible : une contrainte de base

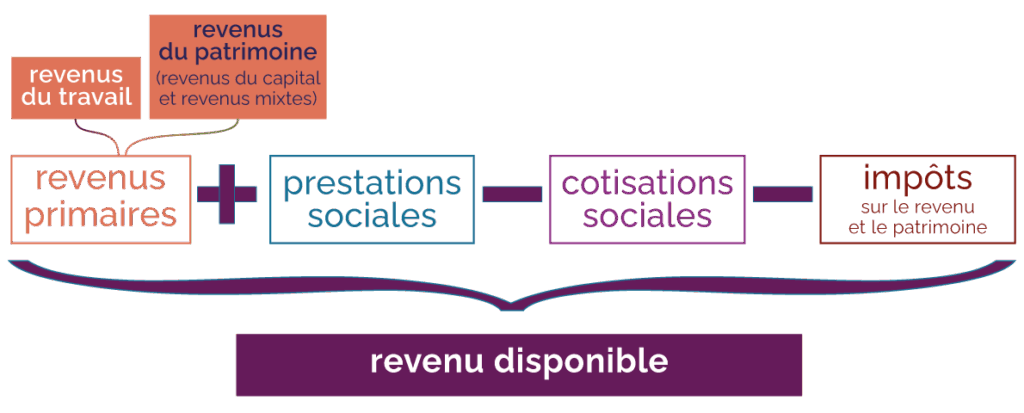

Le revenu disponible correspond à l’argent qu’un ménage peut réellement utiliser pour consommer ou épargner, après déduction des impôts et des transferts sociaux. En effet, selon l’économiste Richard Thaler, ce revenu fixe les limites dans lesquelles les décisions d’achat s’inscrivent. Ainsi, un ménage doit souvent arbitrer entre différentes dépenses, car il ne peut pas tout se permettre. Par exemple, il peut choisir de partir en vacances ou d’investir dans la rénovation de son logement, mais rarement les deux en même temps.

Cette contrainte s’appelle la contrainte budgétaire. Elle joue un rôle fondamental dans la théorie économique classique, développée par John Hicks au XXe siècle. En 2023, en France métropolitaine, le niveau de vie médian de la population s’élève à 25 760 euros annuels. Il correspond à un revenu disponible de 2 147 euros par mois pour une personne seule et de 4 508 euros par mois pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans. Ce montant limite directement leur capacité de consommation et influence leurs choix quotidiens. En résumé, les revenus déterminent ce qui est accessible, et donc ce qui est consommé.

Les prix relatifs et l’utilité marginale

Chaque euro dépensé doit apporter un maximum de satisfaction. C’est pourquoi les ménages comparent les prix des biens entre eux. Plus un bien est cher par rapport à un autre, moins ils ont tendance à le choisir, toutes choses égales par ailleurs. Cette observation correspond à la loi de la demande, un principe fondamental en économie, expliqué notamment par Alfred Marshall.

Par ailleurs, la notion d’utilité marginale joue un rôle clé. Elle désigne le plaisir supplémentaire qu’un individu retire de la consommation d’une unité supplémentaire d’un bien. Cette utilité diminue à mesure que la consommation augmente, ce que l’on appelle « l’utilité marginale décroissante ». Par exemple, le premier café du matin satisfait plus qu’un troisième ou quatrième café.

En pratique, un ménage maximise son utilité totale en répartissant son budget entre différents biens, selon leur prix et utilité. Cette idée a été formalisée dans les travaux de Paul Samuelson, prix Nobel d’économie. Par conséquent, le prix relatif influence directement les décisions de consommation.

Anticipations et temporalité de la consommation

Les ménages ne prennent pas leurs décisions uniquement en fonction de leur revenu actuel. Ils anticipent souvent leurs ressources futures. Par exemple, une famille peut choisir d’épargner aujourd’hui pour financer les études de ses enfants demain. Cette idée s’appuie sur la théorie du revenu permanent, développée par Milton Friedman. Elle suggère que la consommation dépend du revenu que l’on prévoit de recevoir sur le long terme, et non seulement du revenu immédiat.

De plus, le temps joue un rôle essentiel dans la prise de décision. Il s’agit d’arbitrer entre consommer maintenant ou plus tard. Ce dilemme influence notamment l’épargne. Par exemple, les taux d’intérêt, fixés par les banques centrales, encouragent ou découragent l’épargne. En France, le taux d’épargne des ménages est resté élevé ces dernières années, atteignant environ 16 % du revenu disponible en 2023 selon l’INSEE. Ce comportement montre que les consommateurs préfèrent parfois reporter leurs achats.

Des comportements influencés par la société et les normes sociales

Le poids du milieu social

Les choix de consommation traduisent le capital économique, culturel et social que possède un individu, selon Pierre Bourdieu. Il définit l’habitus comme un ensemble de dispositions durables qui orientent les goûts et les pratiques. Ainsi, les ménages des classes supérieures privilégient souvent des biens et services qui renforcent leur distinction sociale, comme l’art contemporain, les voyages à l’étranger ou la gastronomie fine. À l’inverse, les classes populaires se tournent davantage vers des consommations utilitaires et accessibles.

Une enquête de l’INSEE (2022) révèle que les 10 % des ménages les plus aisés consacrent 12 % de leur budget à la culture, contre seulement 4 % pour les 10 % les moins aisés. De même, 60 % des ménages cadres consomment régulièrement des produits bio, contre 25 % chez les ouvriers (Agence Bio, 2023). Cette inégalité reflète le capital culturel, une ressource non économique qui influence la manière de consommer.

En résumé, la consommation agit comme un marqueur social puissant, renforçant les frontières entre groupes sociaux, et façonnant les préférences et comportements selon les capitaux détenus.

Effet de distinction ou d’imitation

La consommation ne sert pas uniquement à satisfaire des besoins. Elle joue aussi un rôle dans la construction et l’affirmation de l’identité sociale. Thorstein Veblen, sociologue américain, a introduit la notion de consommation ostentatoire, où certains ménages achètent des biens coûteux pour afficher leur statut. Par exemple, l’achat d’une voiture de luxe ou de vêtements de marque ne vise pas seulement l’utilité, mais surtout la reconnaissance sociale.

En parallèle, d’autres ménages adoptent des comportements d’imitation. Ils cherchent à s’intégrer à un groupe de référence en adoptant ses modes de consommation. Cette dynamique alimente les phénomènes de mode et les « effets de réseau ». Par exemple, la popularité croissante des smartphones haut de gamme reflète à la fois un désir de distinction et une pression à suivre la tendance.

Selon une étude de Kantar (2023), 45 % des consommateurs déclarent acheter certains produits pour « faire comme les autres » ou « ne pas se sentir exclus ». Ainsi, la consommation oscille entre affirmation de soi et conformisme social.

Le rôle des normes culturelles et environnementales

Les décisions de consommation sont aussi fortement influencées par des normes culturelles et des valeurs sociales. Ces normes définissent ce qui est jugé acceptable ou souhaitable dans une société donnée. Depuis quelques années, les préoccupations environnementales transforment profondément les comportements. Selon une enquête Ifop de 2023, 72 % des Français déclarent privilégier les produits écoresponsables, même si ceux-ci sont plus chers. Ce phénomène traduit une prise de conscience collective face aux enjeux climatiques et à la dégradation des ressources naturelles.

Par ailleurs, les normes sociales encouragent aussi des pratiques telles que le recyclage, le zéro déchet, ou la réduction de la consommation d’énergie. Ces nouvelles valeurs modifient les arbitrages traditionnels entre consommation immédiate et épargne.

Les biais cognitifs et émotions dans la prise de décision

Des choix pas toujours rationnels

Contrairement au modèle de l’homo œconomicus, les individus ne prennent pas toujours des décisions rationnelles. En pratique, leurs choix de consommation sont influencés par des biais cognitifs et des émotions. Daniel Kahneman, prix Nobel d’économie, a montré que le cerveau utilise des raccourcis mentaux – appelés heuristiques – qui peuvent conduire à des erreurs de jugement.

Par exemple, le biais de disponibilité pousse un individu à surestimer la probabilité d’un événement récent. Ainsi, après un épisode de canicule, les ventes de ventilateurs explosent, même si la vague de chaleur est terminée. De même, le biais d’ancrage amène à se fier au premier prix vu pour juger les suivants. C’est pourquoi les promotions du type « prix barré » influencent fortement les achats.

Le rôle des émotions et du contexte

Les émotions jouent aussi un rôle central. Une publicité émotive, une musique d’ambiance ou une lumière chaude dans un magasin peuvent inciter à consommer davantage. En 2023, une étude de LSA a révélé que 68 % des consommateurs reconnaissent avoir déjà effectué un achat impulsif, sans réel besoin.

En somme, les décisions de consommation ne sont pas seulement dictées par le calcul, mais aussi par des facteurs psychologiques et affectifs.

Vers une approche plus réaliste du consommateur ?

L’économie comportementale, notamment grâce aux travaux de Richard Thaler ou de Daniel Kahneman, intègre désormais les émotions, les habitudes et les erreurs de jugement dans l’analyse des comportements. Ainsi, on considère que les ménages ne prennent pas toujours des décisions optimales, mais plutôt satisfaisantes, selon les informations disponibles, leur environnement ou leur état émotionnel.

Par exemple, certaines politiques publiques s’inspirent de ces recherches pour orienter les comportements sans contraindre, via les « nudges ». Un exemple célèbre : placer les fruits à hauteur des yeux dans les cantines scolaires augmente leur consommation. En 2022, la DARES a observé que ces dispositifs avaient permis d’augmenter de 15 % la part des choix alimentaires plus sains dans certains établissements.

Ce qu’il faut retenir sur les habitudes de consommation

Les décisions de consommation des ménages ne sont pas le fruit d’un simple calcul rationnel basé sur le revenu disponible. Certes, la contrainte budgétaire joue un rôle central, obligeant les individus à arbitrer entre consommer et épargner. Mais ce n’est qu’une partie de l’équation.

Les facteurs sociaux sont tout aussi déterminants. Le milieu d’origine, les normes culturelles ou encore le besoin de distinction ou d’imitation influencent profondément les goûts et les habitudes. La consommation devient ainsi un langage social, porteur de sens et de statut.

Enfin, les biais cognitifs et les émotions viennent perturber les décisions. Face à une offre abondante, dans un environnement parfois manipulateur (publicité, marketing, promotions), le consommateur agit souvent sous l’effet de réflexes inconscients.