La question de l’expression des gènes dans les cellules du corps touche au cœur du mystère du vivant : comment une même recette génétique, à savoir notre ADN, peut-elle donner naissance à la diversité immense des cellules humaines : neurones, globules rouges, cellules musculaires, hépatiques… ? D’où viennent leurs fonctions, leurs formes, leurs capacités ? La réponse tient à moins à la différence de gènes qu’aux subtilités de leur « orchestration ». Plongez dans les coulisses de l’expression des gènes, clé de la spécialisation et de la vie, et explorez des exemples fascinants pour réussir en SVT au bac !

Expression des gènes : la partition universelle… mais jouée différemment

Définition : L’expression génique désigne l’ensemble des processus par lesquels l’information contenue dans le gène, c’est-à-dire stockée dans l’ADN, est lue et convertie en molécules actives, principalement des protéines ou des ARN fonctionnels.

💡 À retenir :

- Toutes les cellules humaines possèdent fondamentalement le même ADN.

- Mais chaque type cellulaire n’exprime qu’une partie de ce potentiel, c’est-à-dire qu’il lit et exploite de façon sélective certains gènes selon sa fonction et son environnement.

Exemple : le gène de la myosine (protéine contractile) est « allumé » dans la cellule musculaire, mais « éteint » dans le neurone.

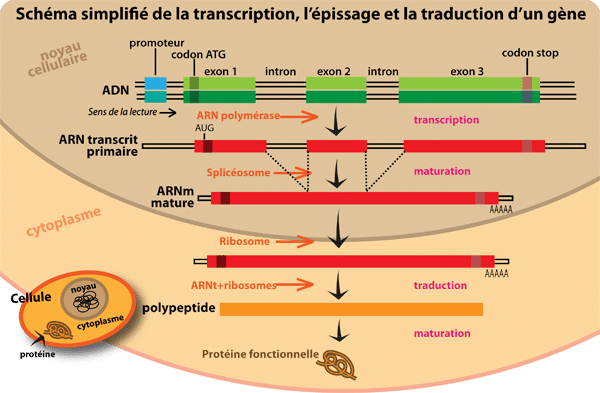

Mécanisme général de l’expression des gènes

a) Transcription : de l’ADN à l’ARN messager

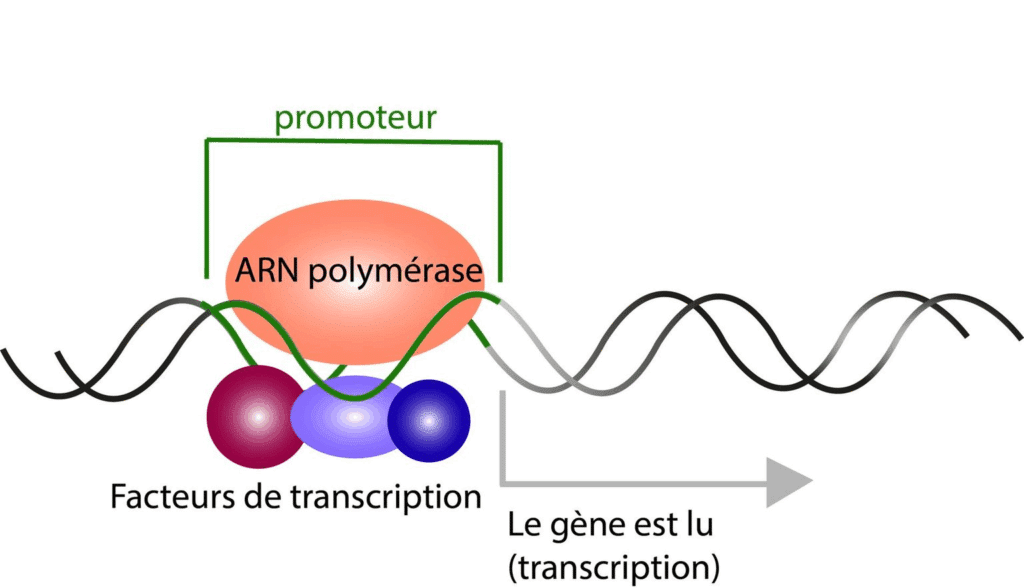

- Le gène « allumé » est lu par l’enzyme ARN polymérase qui, ensuite, synthétise une copie ARN messager (ARNm).

- Ce processus débute au niveau du promoteur, région de contrôle du gène, modulée par des facteurs de transcription (protéines qui peuvent « activer » ou « réprimer » la lecture du gène).

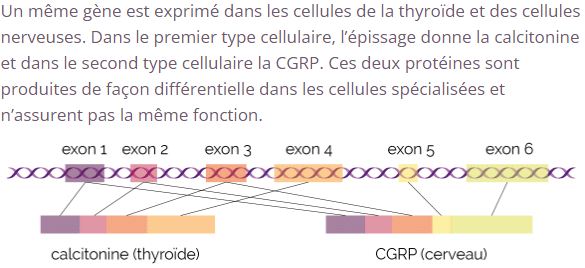

b) Maturation et épissage

- L’ARNm primaire subit des modifications (coiffe, queue poly-A, élimination des introns et excison/réutilisation des exons) : étape centrale pour la diversité des protéines à partir d’un même gène.

- Épissage alternatif : des combinaisons différentes d’exons produisent plusieurs protéines selon la cellule ou le contexte.

- Exemple : un même gène donne la calcitonine dans la thyroïde, puis la CGRP dans certains neurones.

c) Traduction et modification des protéines

- L’ARNm mature est d’abord utilisé par les ribosomes dans le cytoplasme pour assembler les acides aminés en protéine.

- Ensuite, des modifications chimiques (phosphorylation, coupures, repliement) régulent l’activité réelle de la protéine produite.

Régulation de l’expression : quand et comment le gène est-il « lu » ?

La régulation se fait à plusieurs niveaux pour contrôler la quantité, le lieu et le moment d’expression :

a) Régulation épigénétique

- État de condensation de l’ADN (chromatine) :

- Euchromatine : ADN « détendu », accessible pour l’expression.

- Hétérochromatine : ADN très compact, « inactif ».

- Méthylation de l’ADN et modification des histones : marquent des zones comme (in)accessibles et peuvent évoluer avec l’environnement, l’âge, voire être héritées temporairement (mémoire cellulaire).

b) Contrôle transcriptionnel

- Activation/inhibition du promoteur par des facteurs de transcription spécifiques, dépendant des signaux reçus par la cellule.

- Exemple : les hormones thyroïdiennes ou stéroïdiennes entrent d’abord dans la cellule et déclenchent, via des récepteurs, l’expression de batteries de gènes correspondant à la fonction visée.

c) Régulation post-transcriptionnelle et post-traductionnelle

- Contrôle du taux de dégradation des ARNm (certains sont stables, d’autres éliminés très vite).

- Contrôle de la traduction (certaines protéines n’apparaissent que si la cellule reçoit un signal précis).

- Modifications post-traductionnelles qui « allument », « éteignent » ou modulent la protéine. Exemples : phosphorylation, ubiquitynation.

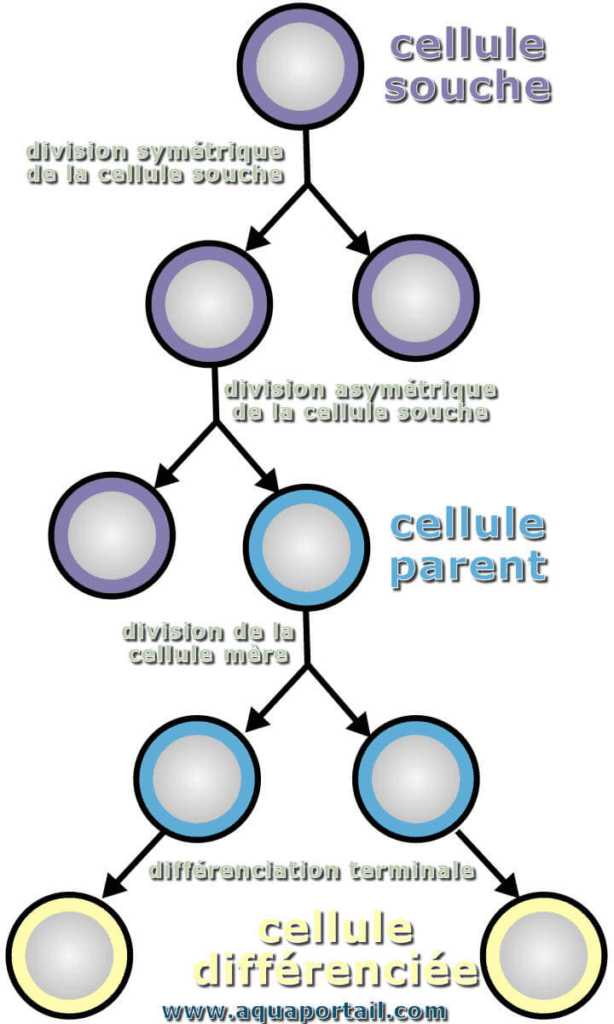

Différenciation cellulaire : une question d’expression génique sélective

Différenciation : C’est la transformation progressive d’une cellule indifférenciée (ex : cellule souche de l’embryon) en une cellule spécialisée (neurone, muscle, hépatocyte…).

- Mécanisme :

- Lors du développement, tous les gènes sont d’abord « ouverts ».

- Des signaux moléculaires (internes ou externes) modifient l’état de certains gènes :

- Certains sont rendus inaccessibles (fermés par méthylation, compactés…)

- D’autres restent accessibles et sont activés par des facteurs spécifiques.

C’est cette « combinaison de gènes actifs/inactifs » qui définit identité, fonction, morphologie, spécialisation d’une cellule.

👉🏻 Exemple concret :

- Les cellules du foie (hépatocytes) expriment fortement les gènes des enzymes de détoxification (cytochromes), pas les gènes de la myéline (spécifiques des neurones).

- Les cellules du pancréas expriment insuline/glucagon, pas la myosine (muscle).

Signaux et facteurs de contrôle de l’expression

a) Facteurs intracellulaires et signaux externes

- Durant l’embryogenèse, la position de la cellule, les contacts avec ses voisines, et des signaux diffusibles (morphogènes) déterminent la combinaison de gènes « ouverts ».

- Plus tard, les stimuli hormonaux, nerveux, nutritionnels ajustent l’expression pour répondre à l’environnement.

b) Exemples clés de contrôle

- Neurones : Facteurs de transcription neuronaux allument les gènes codant les canaux ioniques nécessaires à l’influx nerveux, la synthèse des neurotransmetteurs.

- Cellules immunitaires : Chaque lignée (lymphocyte T, B…) s’active par l’expression exclusive d’un ou plusieurs gènes du système immunitaire : réarrangement de segments d’ADN pour produire des anticorps/récepteurs uniques à chaque cellule.

Variabilité et plasticité de l’expression génique : épigénétique et « bruit »

- Plasticité cellulaire : Certaines cellules adultes peuvent changer leur « programme » d’expression sous stress extrême ou expérimentation (ex : reprogrammation en cellules souches, plasticité dans le cerveau adulte).

- Bruit génétique : Même dans un même tissu, deux cellules sœurs peuvent exprimer différemment certains gènes (influence du hasard, conditions locales), ce qui apporte robustesse ou flexibilité à l’organisme.

- Exemple : la différenciation du sang semble précéder, chez la poule, une montée puis une baisse de l’hétérogénéité de l’expression de 90 gènes dans chaque cellule.

Applications et enjeux de l’étude de l’expression génique

a) Médecine : diagnostic et traitements personnalisés

- Profil d’expression génique (microarrays, RNA-seq) : exploité pour diagnostiquer des cancers (identifier le « type moléculaire » pour adapter la thérapie).

- Exemple : sous-types de cancer du sein repérés via les gènes exprimés.

b) Biotechnologie : production ciblée de protéines

- On peut « forcer » l’expression de gènes humains sélectionnés dans des bactéries ou d’autres cellules pour obtenir de l’insuline, des vaccins, enzymes…

- OGM : insertion ou inactivation ciblée de gènes pour ajouter ou supprimer des fonctions.

c) Recherche fondamentale et environnement

- Étudier les profils d’expression génique dans les milieux naturels permet d’évaluer l’impact de polluants, de prévoir l’adaptation à des stress (sécheresse, maladies), ou de sélectionner des plantes plus performantes.

Quiz : testons ta connaissance des gènes !

- Pourquoi une cellule musculaire et une cellule nerveuse sont-elles aussi différentes avec le même ADN ?

- Comment appelle-t-on le processus qui permet à un gène de donner naissance à plusieurs protéines différentes ?

- Quelles sont les deux formes principales de chromatine et pourquoi sont-elles importantes dans l’expression génique ?

- Donne un exemple de signal externe qui peut modifier l’expression d’un gène.

- Pourquoi la diversité des protéines d’un organisme dépasse-t-elle largement le nombre de gènes à l’état natif ?

Réponses :

- Parce que chaque type cellulaire n’exprime qu’une partie de son génome, selon des régulations fines : certains gènes sont « ouverts »/« allumés », d’autres « fermés »/« éteints ».

- L’épissage alternatif.

- L’euchromatine (ouverte, accessible) et l’hétérochromatine (fermée, inaccessible) — elles contrôlent l’accessibilité des gènes à l’expression.

- Une hormone (ex : hormone thyroïdienne), un neurotransmetteur, un signal nutritionnel, un contact cellulaire.

- Grâce à l’épissage alternatif, aux modifications post-traductionnelles et à la combinatoire des exons, un gène peut donner plusieurs protéines différentes selon les cellules ou les conditions.

Conseils méthodologiques erreurs classiques : spécial bac !

- Insister sur la distinction expression vs présence du gène : tous les gènes présents, mais pas tous exprimés !

- Illustrer les niveaux de régulation (épigénétique, transcription, épissage, traduction, modification protéique) par un schéma ou un exemple concret.

- Ne pas confondre « mutation » (modification de la séquence) avec « expression différentielle » (gènes identiques mais actifs/inactifs selon la cellule).

- Mentionner la colinéarité et la conservation de l’ADN, mais expliquer la plasticité du transcriptome/protéome.

Conclusion

La magie du vivant ne réside pas tant dans la diversité de l’ADN en lui-même que dans la formidable souplesse avec laquelle chaque cellule, à partir du même code, « oriente » l’expression de ses gènes pour devenir muscle, cerveau, foie, peau… La compréhension fine de l’expression des gènes éclaire la biologie, la médecine, l’agriculture et l’innovation, tout en posant des questions vertigineuses sur l’unité et la diversité du vivant.