Peut-on applaudir le progrès tout en tremblant devant ses effets ? À l’heure où chaque innovation redistribue les cartes de nos vies, la question résonne avec une acuité nouvelle. Désormais, la technique n’effleure plus seulement notre quotidien : elle le transforme, parfois avec une rapidité vertigineuse qui déroute autant qu’elle fascine. Avons-nous raison de nous méfier du progrès ou faut-il le voir comme l’horizon inévitable de l’humanité ? Entre l’enthousiasme des Lumières et l’inquiétude contemporaine face à la toute-puissance des machines, interroger le progrès, c’est plonger au cœur de nos espoirs et de nos peurs les plus profondes. Cet article vous invite à explorer, à travers les grandes voix de la philosophie, ce dialogue entre confiance, danger et responsabilité.

Le progrès comme promesse d’émancipation

1. La philosophie des Lumières et la perfectibilité humaine

Le XVIIIe siècle, que l’on qualifie de « siècle des Lumières », établit la notion de progrès comme une dynamique centrale de l’histoire humaine. Emmanuel Kant, dans son célèbre essai Qu’est-ce que les Lumières ? (1784), invite chacun à sortir de sa minorité intellectuelle par l’usage autonome de la raison. Il proclame ainsi : « Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement » (Kant, 1784). Pour Kant, le progrès moral est intrinsèquement lié à cette émancipation individuelle, tandis que le progrès scientifique se manifeste par un usage public de la raison, surtout dans un espace de discussion libre et éclairé.

De son côté, Condorcet, dans son Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain (1795), pose l’idée révolutionnaire d’une perfectibilité indéfinie de l’homme, affirmant que la raison collective nourrit une amélioration continue des institutions, des connaissances, et des conditions de vie. Selon lui, l’histoire n’est plus un simple récit d’événements, mais un processus progressif d’abolition des préjugés, d’extension du savoir et de conquête de la liberté. Ces deux philosophes incarnent ainsi une conception optimiste du progrès, qu’ils pensent illimité, tant sur le plan moral que scientifique.

2. La technique au service de la liberté et du mieux-vivre

La confiance dans le progrès s’enracine aussi dans la pensée de René Descartes, qui, dans le Discours de la méthode (1637), ouvre la voie à une maîtrise technique du monde. Il y écrit que l’homme doit « employer [la science] à l’invention d’arts qui, rendant les hommes comme maîtres et possesseurs de la nature, leur permettraient de jouir sans peine des fruits de la terre » (Descartes, sixième partie). Cette vision apporte une dimension concrète à la philosophie du progrès : la technique devient un outil libérateur, transformant les forces naturelles en instruments au service de la vie humaine.

Les progrès médicaux illustrent cette idée, notamment à travers la vaccination mise au point par Edward Jenner à la fin du XVIIIe siècle, qui a permis de lutter contre la variole, une maladie jusqu’alors dévastatrice. Parallèlement, la diffusion élargie du savoir est animée par l’essor de la presse, la mise en place d’écoles laïques, et la publication de l’Encyclopédie dirigée par Diderot et d’Alembert, véritable manifeste d’une culture accessible. À travers ces réalisations, les Lumières illustrent concrètement que le progrès, à la fois technique et intellectuel, concourt à l’émancipation collective, offrant à chaque génération un horizon meilleur par le dépassement des contraintes passées.

Les dangers du progrès : la crainte légitime

1. La technique comme menace existentielle

Friedrich Nietzsche exprime une inquiétude profonde à l’égard de la technique, qu’il associe à une crise existentielle et à un risque de nihilisme. Selon lui, la montée en puissance de la technique ne garantit pas le sens de la vie, bien au contraire. Dans La Volonté de puissance (publiée posthume, 1901), Nietzsche décrit la technique comme la manifestation d’une « volonté de puissance » qui, si elle n’est pas orientée par des valeurs, peut engendrer une perte de sens profonde : « Le nihilisme naît de l’absence de valeurs transcendantes et de la dévalorisation des anciennes certitudes » (Nietzsche, La Volonté de puissance, § 12). Or, la technique, en tant que force aveugle de domination et de transformation du monde, pose la question du pourquoi et du sens. Sa prolifération entraîne selon lui une « mise en danger de l’homme » par une rationalité détachée des valeurs et des fondements spirituels.

Cette critique se trouve prolongée et sophistiquée par Martin Heidegger, qui analyse la technique sous l’angle de l’ontologie dans son essai fondamental La Question de la technique (1954). Heidegger introduit la notion de Gestell, souvent traduite par « l’enjeu » ou « l’arraisonnement ». Pour lui, la technique moderne ne se limite pas à un ensemble d’outils ou de méthodes, elle instaure un mode de dévoilement du réel où tout est réduit à une « ressource » à disposition, oubliant l’Être lui-même : « La technique moderne n’est plus simplement un moyen, mais une manière dont l’être se dévoile… Elle contraint la nature à révéler sa disponibilité comme réserve énergétique (Bestand). » (Heidegger, La Question de la technique, § 10). En ce sens, la technique entraîne un « oubli de l’être », une mise en péril de la relation authentique à nous-mêmes et au monde. Ainsi, pour Heidegger, la technique constitue une menace existentielle parce qu’elle ferme l’horizon du sens, enfermant l’humanité dans une logique de contrôle et de calcul.

2. Peurs concrètes liées au progrès technique

Ces analyses philosophiques prennent un relief dramatique face aux risques concrets que fait peser la technique aujourd’hui. D’abord, la dimension destructrice se manifeste par la prolifération des armes nucléaires, capables d’anéantir rapidement une humanité entière. La Guerre froide et sa course aux armements illustrent à quel point la technique peut devenir une source de terreur existentielle. Cette peur est renforcée par la création d’intelligences artificielles puissantes. Bien que présentant des bénéfices, ces technologies suscitent la crainte d’une aliénation nouvelle : la perte de contrôle sur des systèmes intelligents, capables de décisions autonomes, ouvre la voie à une potentielle déshumanisation. L’intelligence artificielle, en brouillant la frontière entre l’humain et la machine, interroge aussi la place de la raison et du jugement humain dans un monde automatisé.

Enfin, la multiplication des systèmes de surveillance, permise par les nouvelles technologies numériques, accentue le sentiment d’aliénation. L’accès massif aux données personnelles et la capacité de contrôle des comportements par des puissances publiques ou privées évoquent une « société de contrôle » à la Michel Foucault, où la liberté individuelle est menacée par une transparence forcée et une régulation omniprésente. Ces peurs concrètes traduisent, dans le monde contemporain, l’inquiétude exprimée par Nietzsche et Heidegger à propos d’une technique qui ne serait plus maîtrisée, mais qui s’imposerait comme un destin.

La nécessité d’un progrès maîtrisé : entre confiance et vigilance

1. La responsabilité éthique face à la puissance nouvelle

Avec l’avènement de puissances technologiques inédites, la question d’une responsabilité éthique se pose de manière radicalement nouvelle. Hans Jonas, dans Le Principe responsabilité (1979), analyse la portée inédite de l’action technique moderne : « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d’une vie authentiquement humaine sur Terre. » (Jonas, chap. II). Face à la capacité humaine de transformer, voire de menacer la biosphère, Jonas invite à un devoir de prévoyance : la technique impose désormais d’intégrer le « souci des générations futures » à chaque choix scientifique ou technique. On passe ainsi d’une éthique du proche à une éthique du lointain, fondée sur le risque d’irréversibilité et la possibilité d’une catastrophe globale. La responsabilité devient un impératif catégorique adapté à l’ère de la puissance technique.

Henri Bergson, quant à lui, défend dans L’Évolution créatrice (1907) une vision moins inquiète du progrès technique : la technique n’est pas seulement instrumentale, elle participe de l’« élan vital » qui commande l’évolution et l’invention permanente chez l’homme. Selon Bergson, l’être humain « fait de la matière un organe de son action » (Bergson, chap. I), la technique étant le prolongement naturel de la création vivante. Il invite toutefois à ne pas dissocier progrès matériel et progrès moral : toute avancée technique devrait s’accompagner d’un approfondissement de la conscience et de la solidarité. Ici, la vigilance consiste à reconnaître que « notre main a changé de rapport au monde », et qu’il s’agit de cultiver un discernement éthique à la mesure de notre pouvoir.

2. Débats contemporains : techno-optimisme et prudence

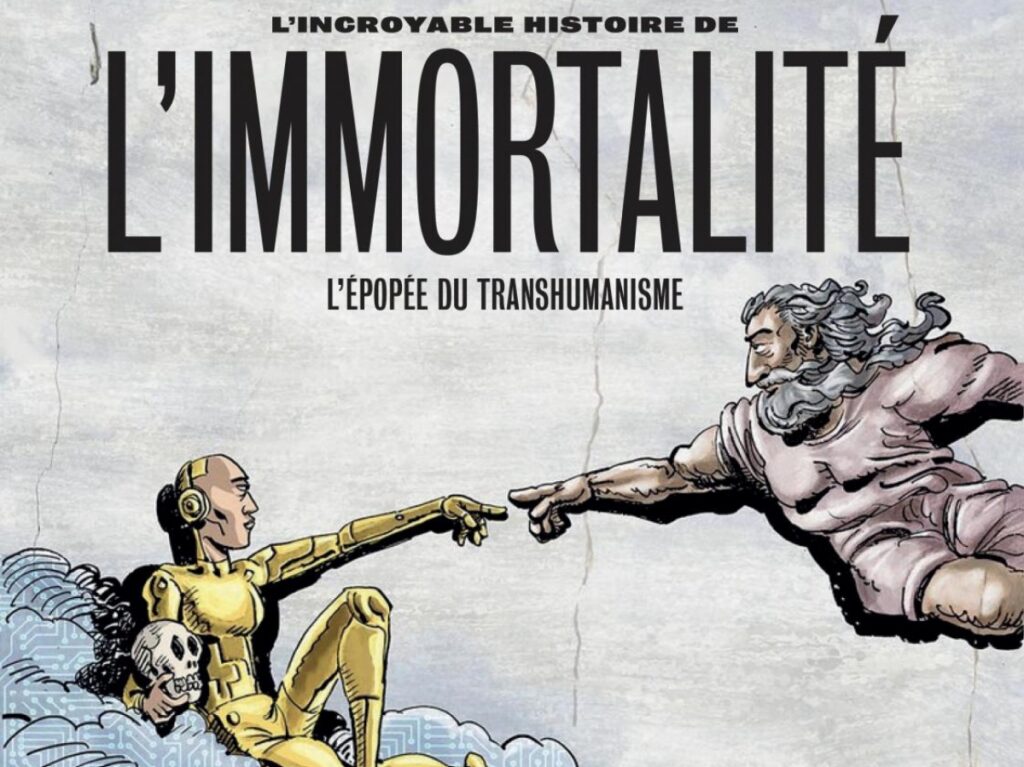

À notre époque, la question du progrès partagé se pose avec acuité à travers le débat public opposant techno-optimistes et tenants de la prudence. Yuval Noah Harari, dans Homo Deus (2015), incarne la perspective d’un progrès technique porteur de promesses considérables : l’intelligence artificielle, la biotechnologie ou le transhumanisme ouvriront selon lui des horizons inédits, comme l’éradication des maladies ou l’extension radicale de la durée de vie humaine. Harari défend l’idée que l’homme devient maître de son évolution, capable de s’affranchir de limites biologiques : « Dans un futur proche, l’homme deviendra une espèce véritablement divine, s’octroyant des capacités jadis attribuées à Dieu. » (Homo Deus, chap. 1).

Cependant, cette confiance suscite des réponses prudentes. Les débats sur la bioéthique — par exemple autour de la modification génétique, de la procréation assistée ou des implants cérébraux — rappellent que tout progrès technologique doit être évalué à l’aune du respect de la dignité humaine. En écologie, la notion d’Anthropocène interroge directement notre pouvoir de transformation sur la planète, imposant une vigilance permanente pour équilibrer innovation et préservation des équilibres naturels. Enfin, les droits numériques alimentent une réflexion sur la protection des libertés à l’ère du big data et de la surveillance algorithmique. Ces enjeux illustrent la nécessité d’une régulation, d’une transparence et d’un débat démocratique pour accompagner un progrès certes porteur d’espoir, mais intrinsèquement ambivalent.

Ce qu’il faut retenir

Le progrès est un fil tendu entre promesse et désenchantement, une aventure où l’homme doit marcher sans certitude, mais jamais sans lucidité. Craindre le progrès, c’est peut-être reconnaître la grandeur de notre pouvoir… et l’immensité de notre devoir. La philosophie nous rappelle que seule une vigilance éveillée, alliée à l’audace de créer, permettra d’éviter que nos conquêtes techniques ne se retournent contre nous. Le défi d’aujourd’hui : renouveler sans cesse notre esprit critique pour que chaque avancée technique élargisse les possibles sans obscurcir l’avenir. Entre fascination et prudence, l’humanité joue sa partie la plus décisive : faire du progrès le levier d’une émancipation éclairée, non l’instrument de sa perte.