L’Empire romain ne s’est pas contenté de vaincre, il a aussi transformé. Depuis sa fondation en 753 av. J.-C. comme une petite cité-Etat, jusqu’à sa transformation en un empire – contrôlant à son apogée vers 117 apr. J.-C. 6 500 000 km2 en Europe et sur le pourtour méditerranéen, – Rome a profondément influencé la culture, la politique et la société de ses territoires conquis. Au-delà des victoires militaires, c’est une identité commune que l’empire a progressivement formé, en s’appuyant sur les cultures locales pour les transformer et les assimiler. Autrement appelé : le processus de romanisation.

Comment Rome a-t-elle réussi à faire de peuples conquis, aussi divers fussent-ils, des Romains… parfois plus romains que les Romains ?

C’est ce que nous allons découvrir dans cet article en explorant les conquêtes de Rome, le processus de romanisation, et une application concrète via l’exemple Gaulois.

Rome : un empire bâti sur les conquêtes

Peu après sa fondation légendaire, Rome a rapidement cherché à s’étendre. L’histoire de l’empire, et une des raisons de sa notoriété contemporaine, reposent sur l’expansion rapide et massive de son territoire comme l’Europe ne l’avait jamais vu.

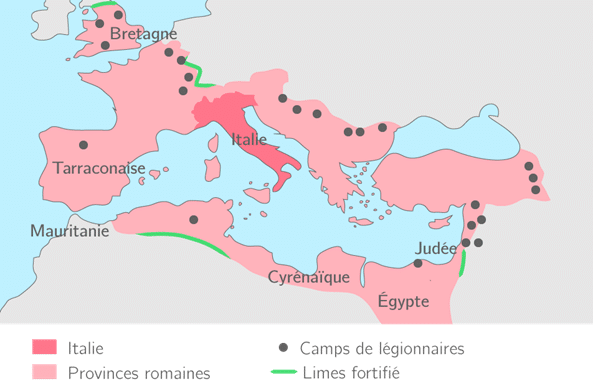

Après de premières conquêtes en Italie, Rome se tourne vers l’Afrique du Nord, avec des avancées importantes lors des guerres puniques (III – II av. J.-C.). Après avoir sécurisé l’ouest, l’empire jette son dévolu sur la région orientale, riche de culture et de ressources. L’Asie mineure et la Grèce sont progressivement annexées, démontrant une volonté de contrôler tout le pourtour méditerranéen.

C’est ensuite sous Jules César, figure emblématique de l’histoire romaine, que la Gaule et d’autres territoires européens sont intégrés à la République puis à l’Empire romain au Ier siècle av. J.-C. Finalement, l’empire atteint son apogée territoriale sous l’empereur Trajan (empereur entre 98 et 117 apr. J.-C.), actant l’expansion vers l’est et le nord-est. L’Empire romain s’étend alors en Afrique du Nord, en Asie Mineure, en Europe du Sud et de l’Ouest, jusqu’à l’Angleterre actuelle.

C’est une véritable logique territoriale qui s’installe. L’empire s’étend, mais il reste uni et connecté de toute part par des routes (les fameuses voies romaines), des lois et une langue. C’est ce qui fera la différence de Rome par rapport à d’autres empires : le pouvoir ne repose pas seulement sur la domination militaire, mais bien sur l’assimilation des peuples conquis via le processus de romanisation.

Qu’est-ce que la romanisation ?

La romanisation est un processus par lequel les peuples conquis adoptent les modes de vie romains. Bien loin d’une assimilation forcée, la romanisation correspond à une intégration graduelle des peuples. En effet, de par sa longévité, l’Empire romain a pu progressivement, au bout de plusieurs générations, donner un sentiment d’appartenance romaine sur l’ensemble de son territoire.

Il ne faut pas comprendre cette romanisation comme un effacement complet des cultures locales. Au contraire, la culture romaine assimile en son sein les coutumes locales, tout en y apportant des éléments romains traditionnels.

La romanisation touche de nombreux domaines : la langue (le latin), le droit, l’urbanisme, la religion, la citoyenneté, la culture… Elle est présente dans chacun des éléments constitutifs des peuples. Elle passe par des vecteurs précis : l’armée, les colonies, les élites locales ainsi que l’administration.

Malgré tout, la romanisation reste intrinsèquement ambiguë. D’un côté, Rome prône l’adoption volontaire des modes de vie romain. Mais de l’autre côté, les peuples conquis perdent progressivement toute autonomie culturelle ainsi que leur identité. Le confort devient alors un outil de domination, au même titre que la puissance militaire. C’est ce double mécanisme que Tacite relate dans son ouvrage Agricola, évoquant les peuples bretons :

« Peu à peu, ils prirent goût à notre manière de vivre : les portiques, les bains, les banquets. Par naïveté, ils appelèrent cela civilisation, alors que c’était une des formes de leur servitude »

Tacite, Agricola, Livre 1, para. 21 (98 apr. J.-C.)

Les mécanismes de la romanisation

La romanisation passe principalement par 6 mécanismes distincts, qui transforment les piliers majeurs d’une identité culturelle.

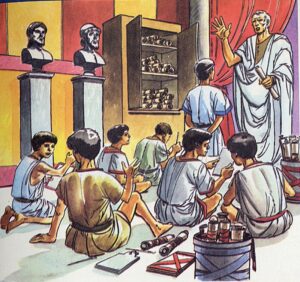

D’abord, c’est la langue qui est utilisée, avec l’apprentissage du latin dans tout l’empire. Même si d’autres langues restent utilisées localement, le latin devient la langue de l’administration, et surtout un marqueur de prestige au sein des sociétés conquises. Il est enseigné principalement dans les villes.

L’armée, de son côté, enrôle des auxiliaires étrangers, en leur garantissant en échange la citoyenneté romaine. Ces nouveaux soldats vivent et adoptent les coutumes romaines au sein de l’armée, une des plus grandes de l’époque.

L’urbanisation des territoires ainsi que les villes principales sont complètement repensés sur le modèle de Rome. Des travaux de réaménagement massifs sont lancés, conduisant à l’apparition de forums, de thermes et d’amphithéâtres, sur le modèle architectural romain.

La citoyenneté romaine, avec tous ses avantages, devient un outil de fidélisation. De façon plus marquante, au IIIe siècle, l’empereur Caracalla accorde la citoyenneté à tous les hommes libres résidant sur les territoires conquis, via son édit de 212.

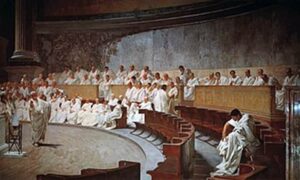

Les élites locales représentent un des vecteurs les plus notables de cette romanisation. Elles sont progressivement intégrées dans le cursus honorum local, et imitent les élites romaines.

Finalement, c’est dans la religion que la romanisation se démarque. Au-delà d’imposer son panthéon, Rome développe un syncrétisme religieux. Cela signifie que les dieux locaux sont assimilés et romanisés.

Étude de cas : la Gaule, un laboratoire de la romanisation

Mais trêve de théorie, place à un exemple plus pratique ! Dans ce domaine, la Gaule représente un archétype de romanisation. Conquise par César entre -58 et -51 puis progressivement pacifiée, la Gaule adopte progressivement tous les codes de la romanisation.

Des villes entières sont créées ou reconstruites sur le modèle romain, comme Lutèce (Paris), Lugdunum (Lyon), ou encore Nemausus (Nîmes). De nombreuses infrastructures, comme les arènes, les aqueducs ou encore les voies romaines restent visibles de nos jours.

Le latin et le droit romain deviennent la norme dans le domaine administratif. Les élites gauloises l’apprennent, et peuvent progressivement obtenir des postes administratifs importants (sénateurs, consuls).

Du côté de la religion, le panthéon celte fusionne avec le panthéon romain, développant en Gaule le culte de nouvelles divinités de l’empire.

Un héritage toujours visible

Ce processus de romanisation reste toujours très présent dans nos civilisations modernes. Ce n’est pas pour rien que l’on parle encore aujourd’hui de « langues latines » pour qualifier le français ou l’espagnol !

En effet, de nombreux marqueurs identitaires actuels sont des héritages directs de cette romanisation, aussi bien dans la langue, que dans le droit ou l’urbanisme. Plus qu’une simple ressemblance, Rome représente une racine commune pour de nombreuses cultures européennes et méditerranéennes.

Ainsi, ce processus de romanisation représente l’une des explications de la longévité de l’Empire romain, avec des mécanismes spécifiques qui ont permis d’unir les peuples sous une même identité, servant ainsi à la fois de facteur d’union et de levier de soumission.