Au XVIIᵉ siècle, l’Europe bascule dans des crises profondes : guerres civiles, conflits religieux, effondrement des certitudes politiques. Dans ce tumulte, Thomas Hobbes, philosophe anglais à l’esprit acéré, s’interroge sur une question simple mais vertigineuse : qu’est-ce qui fonde l’ordre social ? D’où vient l’autorité politique et pourquoi acceptons-nous de nous soumettre à ses lois ? En 1651, Hobbes publie Le Léviathan, un ouvrage majeur, souvent redouté pour sa rigueur et son audace. À travers la figure mythique du Léviathan, il propose une analyse radicale de la condition humaine : sans État, nul salut, sinon la violence et la peur. Comprendre Hobbes, c’est donc saisir les racines profondes du pouvoir politique, mais aussi questionner nos propres sociétés, tiraillées entre soif de sécurité et exigence de liberté. Aujourd’hui, alors que de nouveaux « Léviathans » numériques ou technologiques émergent, la pensée hobbesienne nous force à repenser la légitimité et les limites de toute autorité.

Contexte historique et biographique de Hobbes

L’Angleterre au XVIIᵉ siècle

Au XVIIᵉ siècle, l’Angleterre connaît de profondes secousses politiques et religieuses. Le royaume est alors plongé dans une période d’incertitude où le conflit entre le roi et le Parlement s’intensifie. Les rivalités confessionnelles opposent anglicans, puritains et catholiques, alimentant la méfiance et l’instabilité. Très vite, ces tensions débouchent sur la Guerre civile anglaise (1642-1651), opposant les partisans de Charles Ier, défenseurs de la monarchie absolue, aux forces parlementaires qui réclament une limitation de l’autorité royale.

De plus, les violences et la fragmentation du pouvoir conduisent à une expérience douloureuse de l’anarchie. Ce contexte chaotique nourrit la réflexion de Hobbes sur la nécessité d’un pouvoir politique fort, capable de garantir la sécurité et la paix civile. Selon lui, lorsque l’État vacille, « la vie de l’homme devient solitaire, pauvre, méchante, brutale et courte » (« solitary, poor, nasty, brutish, and short »).

La vie et l’œuvre de Hobbes

Thomas Hobbes naît en 1588, année marquée par la menace de l’Invincible Armada espagnole. L’auteur rapporte qu’il vint au monde prématurément « jumeau de la peur », illustrant la dimension fondamentale de la crainte dans son œuvre. Hobbes évolue dans un milieu érudit, fréquente l’université d’Oxford, puis voyage en France et en Italie, où il découvre les sciences et la philosophie moderne. Il côtoie Galilée à Florence, s’imprègne des courants rationalistes et développe une pensée marquée par le matérialisme et la mécanique. Avant le Léviathan, il compose plusieurs traités, notamment « De Cive » (1642) et « The Elements of Law » (1640), qui annoncent ses grandes thèses.

Le Léviathan, publié en 1651, prend forme alors que Hobbes, exilé à Paris, observe le désordre qui règne en Angleterre. Il veut fonder la paix sur la raison et l’accord volontaire des individus, à travers ce qu’il appelle le « pacte social ». Dans cet ouvrage, il compare l’État à un Léviathan, créature biblique toute-puissante, métaphore de souveraineté indivisible. Hobbes écrit : « La souveraineté réside dans la personne artificielle à qui tout le monde remet ses droits ». L’auteur souhaite ainsi édifier un pouvoir apte à conjurer le chaos et garantir la sécurité ; pour lui, seule une autorité centrale, forte et reconnue, peut tracer les frontières entre ordre et désordre.

La conception hobbesienne de l’état de nature

Définition de l’état de nature selon Hobbes

L’état de nature, chez Hobbes, constitue le point de départ de toute réflexion sur l’origine du pouvoir politique. Il désigne une situation hypothétique, antérieure à l’apparition de toute société organisée. Dans cet espace sans lois ni institutions, chaque individu dispose d’une liberté totale, n’obéissant qu’à ses propres désirs et à son instinct de survie. Hobbes décrit cet état comme un moment brut où règne la défiance mutuelle : personne n’est à l’abri d’une attaque, chacun dispose d’un « droit de nature », c’est-à-dire la liberté de faire tout ce qu’il juge nécessaire pour sa propre conservation.

Aucun gouvernement ne vient arbitrer les différends ou garantir la sécurité. Les normes sociales, la justice ou les codes de conduite sont inexistants. Selon Hobbes, c’est précisément cette absence d’autorité qui rend la coexistence difficile, voire dangereuse. La société y apparaît comme une juxtaposition d’individus, livrés à eux-mêmes, où règnent incertitude et insécurité constante.

La condition humaine sans État

Chacun redoute l’autre, car aucun contrat ne vient protéger les droits ou limiter la violence. Hobbes explique que la condition humaine avant toute organisation politique est marquée par la crainte perpétuelle d’une mort violente. Cette angoisse naît de la rivalité pour l’accès aux ressources, de l’égalité fondamentale entre les individus (car même le plus faible peut tuer le plus fort) et de l’incertitude quant aux intentions d’autrui.

Hobbes résume cette situation par la célèbre expression « guerre de tous contre tous » (« bellum omnium contra omnes »). Il écrit : « tant qu’il n’existe aucune puissance capable de les tenir tous en respect, les hommes sont dans une condition appelée guerre, et cette guerre est celle de chacun contre chacun » (« during the time men live without a common power to keep them all in awe, they are in that condition which is called war, and such a war as is of every man against every man »). Ce diagnostic justifie la nécessité, selon Hobbes, de quitter l’état de nature pour établir un pouvoir souverain garant de la sécurité et de l’ordre.

La naissance du pouvoir politique : le contrat social

La nécessité du contrat social

Hobbes formule ainsi la logique du passage au pacte : « Le seul moyen d’ériger un pouvoir commun, capable de les défendre, c’est de conférer toute leur puissance et toute leur force à un homme, ou à une assemblée ». Ce contrat s’impose à chacun non par obligation morale, mais par calcul rationnel : le danger permanent d’une guerre de tous contre tous rend la coopération indispensable pour survivre. Ainsi, l’ordre social n’est ni un don divin ni une habitude ancestrale : il est la conséquence d’un choix raisonnable, motivé par la volonté d’éviter le pire. Hobbes affirme que ce contrat consiste à céder certains droits naturels — notamment celui de se faire justice soi-même — pour profiter d’une protection commune, celle du souverain.

De l’accord à la création du Léviathan

L’accord collectif ne se limite pas à un simple pacte d’arrêt des hostilités : il consiste en une union où chaque individu accepte de transférer à une autorité centrale, baptisée le Léviathan, le pouvoir de gouverner en son nom. Ce passage se fait par un acte d’autorisation mutuelle : « J’autorise et donne pouvoir à cet homme, ou à cette assemblée, pour me représenter ; à condition que tu lui donnes aussi ton pouvoir ». Hobbes insiste : cette union ne crée pas seulement une alliance, mais un corps politique véritable — une « personne artificielle », dont le souverain devient la tête et la volonté commune. Le Léviathan se voit donc attribuer la mission suprême : préserver la vie, la paix et l’ordre, condition sine qua non de toute société durable.

Le Léviathan : figure du souverain et de l’ordre

Limites et critiques de la souveraineté hobbesienne

« Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre, et finit par perdre les deux » Citation apocryphe.

La souveraineté absolue pose problème. Plusieurs penseurs la contestent.

D’abord, le souverain ne reconnaît aucun droit individuel. Il peut commettre des abus. Le peuple ne peut protester contre les décisions injustes. La loi protège toujours le souverain, jamais les sujets.

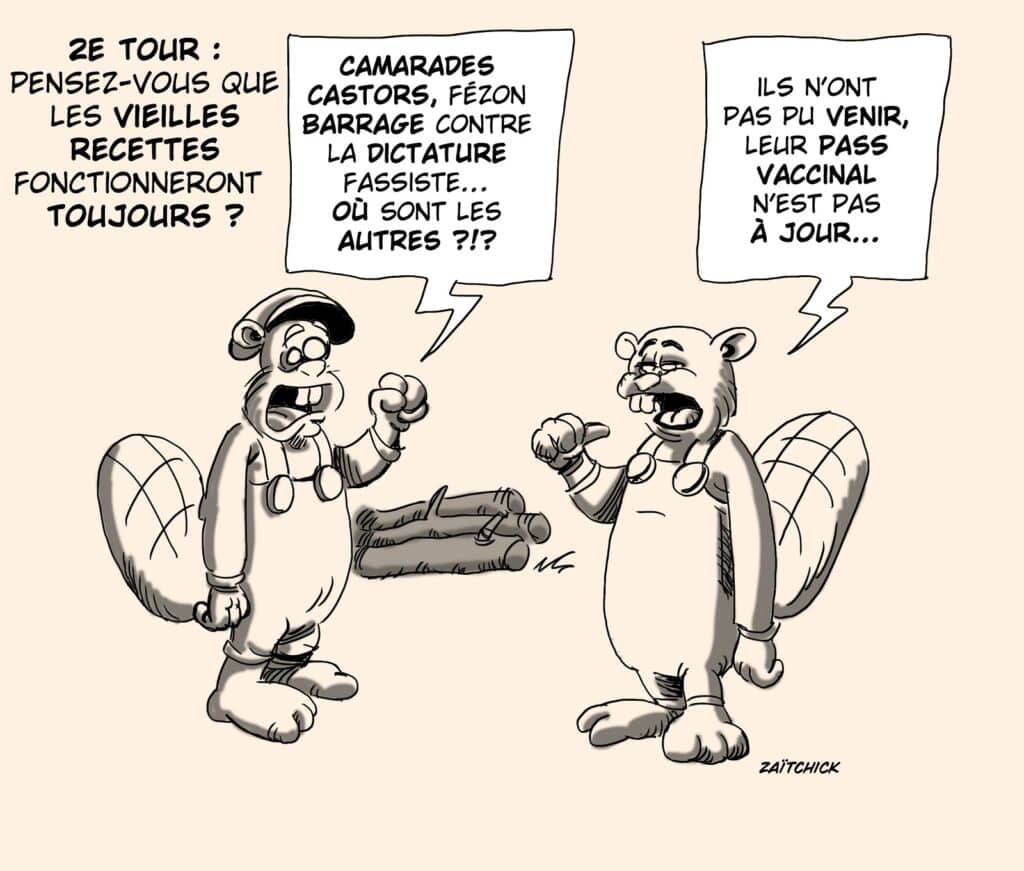

Des critiques comparent ce système à une dictature. Ils pointent le danger de l’arbitraire. Par exemple Rousseau rejette la soumission totale des citoyens à l’autorité centrale. Dans Du contrat social, il défend l’idée que la souveraineté appartient au peuple : la « volonté générale » doit guider la loi, empêchant qu’une autorité ne devienne oppressive ou tyrannique.

D’autres rappellent que la soumission totale du peuple n’empêche pas les révoltes. Un État oppressif crée de la méfiance et de l’instabilité. Enfin, Hobbes ignore la possibilité de contrôler légalement le souverain. Sa théorie néglige les droits fondamentaux. Aujourd’hui, on préfère limiter le pouvoir pour éviter les dérives.

Actualité de la pensée de Hobbes

Héritage dans la philosophie politique moderne

La portée de Hobbes touche la définition des rapports entre individu et État : la nécessité d’une puissance assurant l’ordre social résonne dans la réflexion sur l’État de droit, la souveraineté ou encore la séparation du religieux et du politique. Plusieurs courants contemporains — du libéralisme à certaines formes de républicanisme autoritaire — s’appuient, consciemment ou non, sur l’intuition hobbesienne que la sécurité reste le premier besoin collectif.

Une influence persistante à travers les siècles

On retrouve l’influence de Hobbes dans l’idée que la peur, face à l’insécurité ou au chaos, nourrit toujours une demande de pouvoir fort, quitte à accepter l’érosion de certaines libertés. Cette perspective permet de mieux comprendre l’actualité politique : crises migratoires, menaces terroristes, tensions identitaires ou débats sur la surveillance incitent à s’interroger sur le juste équilibre entre contrôle social et préservation de la liberté individuelle.

Enjeux actuels du pouvoir politique

L’analyse hobbesienne du pouvoir retrouve une surprenante actualité dans de nombreux domaines contemporains, où la tension entre sécurité et liberté refait surface.

- Le contrôle numérique en Chine (exemple de WeChat)

Les technologies deviennent de puissants outils de surveillance étatique. En Chine, l’application WeChat, omniprésente, centralise la communication, la gestion administrative et même les paiements. Le régime exerce un strict contrôle via la censure, la collecte de données biométriques et la suppression automatique de contenus jugés « sensibles ». Il s’agit là d’un Léviathan numérique, qui cherche à préserver l’ordre public au prix d’un contrôle omniprésent et souvent invisible. - L’application Max en Russie (depuis septembre 2025). La Russie vient d’imposer aux étrangers l’installation d’une application mobile permettant de surveiller leurs allées et venues. Ce dispositif, censé lutter contre la criminalité, s’accompagne d’obligations de géolocalisation et de partage de données biométriques avec l’État. Les critiques dénoncent une dérive vers un État policier et la constitution de registres d’exclusion. Ici encore, dans un contexte perçu comme chaotique (guerre, flux migratoires), c’est l’argument de la sécurité qui justifie un Léviathan technologique.

- Goulag numérique et IA : un Léviathan alimenté par l’intelligence artificielle. Les craintes d’une société sous contrôle total se ravivent avec l’essor de l’IA. Les « goulags numériques » désignent des environnements où les citoyens sont plongés dans une surveillance continue, via la récolte d’informations et l’analyse prédictive de leurs comportements. Le Léviathan de Hobbes, autrefois simple fiction, trouve une forme nouvelle : gouverner par la donnée et l’algorithme, au nom de la sécurité collective.

Ce qu’il faut retenir

Au terme de ce parcours, la réflexion de Hobbes demeure d’une surprenante modernité. Le Léviathan, qu’il soit armé de lois ou nourri d’algorithmes, reste la réponse humaine à la peur du chaos. Hobbes nous rappelle que la sécurité collective exige des compromis : céder une part de liberté pour un peu d’ordre, mais toujours en gardant l’œil ouvert sur les dangers de l’absolutisme. Si l’État protège de la « guerre de tous contre tous », il peut aussi menacer ce qu’il prétend défendre : la dignité, la justice, la liberté.