Quand on pense à la Rome antique, trois noms reviennent sans cesse : Jules César, Cicéron, Auguste. Le conquérant, l’orateur, le fondateur d’empire. Trois grandes figures politiques romaines que tout oppose, mais que tout relie aussi : ils ont vécu au cœur du Ier siècle avant notre ère, à un moment où la République vacille, où le pouvoir se concentre, et où la guerre civile devient presque une routine politique.

Mais pour comprendre leur rôle, il faut d’abord comprendre la politique romaine elle-même : ses règles, ses tensions, ses contradictions. Car à Rome, le pouvoir ne se prend pas uniquement par la force : il se joue aussi dans les discours, les alliances, les jeux d’influence et parfois… dans les coups de couteau.

Dans cet article, on va poser les bases du système politique romain avant de plonger dans les trajectoires de ces trois figures emblématiques. Et pour finir, on verra ce qu’il reste aujourd’hui, dans notre vocabulaire, nos institutions et nos imaginaires, de ce trio antique.

Comprendre la politique romaine : entre République et ambitions personnelles

La politique romaine de la fin de la République est un système aussi complexe que fascinant. Fondée sur l’idée de res publica (la chose publique), Rome se dote dès le VIe siècle av. J.-C. d’un régime sans roi, reposant sur des magistratures élues et le Sénat, formé des anciens magistrats.

Au sommet, les consuls, élus pour un an, détiennent l’imperium, c’est-à-dire le pouvoir civil et militaire. À leurs côtés : les préteurs (justice), édiles (ordre public), questeurs (finances), censeurs (recensement et morale). Les lois, elles, sont votées par le peuple réuni en assemblées (comices), mais le Sénat conserve une influence majeure sur les décisions.

Ce système repose sur un fragile équilibre entre les patriciens (vieilles familles aristocratiques) et les plébéiens (citoyens ordinaires). S’y ajoutent des clientélismes puissants et des rivalités incessantes.

À la fin du IIe siècle av. J.-C., ce modèle commence à craquer : tensions sociales, inégalités, généraux tout-puissants, et conflits politiques violents. Le pouvoir commence à se concentrer entre les mains d’individus plus que d’institutions. C’est dans ce contexte en pleine dérive que César, Cicéron et Auguste vont marquer l’histoire.

Jules César : conquérant militaire et homme politique redouté

Jules César, c’est la figure la plus célèbre de Rome, à la fois stratège militaire, chef politique audacieux, et symbole de la fin de la République. Issu d’une vieille famille patricienne, il bâtit sa carrière en combinant ambition, habileté et sens du spectacle.

Son fait d’armes majeur : la conquête de la Gaule (58-51 av. J.-C.), racontée par lui-même dans ses Commentaires. En quelques années, il devient une star politique et un général craint. Mais à Rome, ses ennemis, notamment Pompée, s’inquiètent de son pouvoir grandissant. En 49 av. J.-C., il franchit le Rubicon (Alea jacta est), déclenche une guerre civile, et prend le pouvoir.

Nommé dictateur à vie en 44 av. J.-C., il lance des réformes profondes : calendrier, extension de la citoyenneté, réduction de la dette. Mais, soupçonné de vouloir instaurer par ces mesures une nouvelle monarchie à Rome, il est assassiné au Sénat le 15 mars 44 av. J.-C., poignardé par des sénateurs menés par Brutus et Cassius.

César meurt, mais ouvre une ère nouvelle. La République, affaiblie, ne s’en relèvera pas.

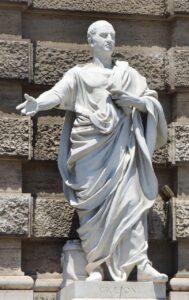

Cicéron : la parole comme seule arme

Marcus Tullius Cicero, né en 106 av. J.-C., est l’opposé parfait de César. Originaire d’une famille équestre, il n’est ni soldat ni aristocrate, mais il a un atout redoutable : la parole. Avocat, philosophe, écrivain, orateur exceptionnel, il devient une figure centrale de la politique romaine sans jamais avoir levé une armée.

Élu consul en 63 av. J.-C., il déjoue la conspiration de Catilina, gagne en prestige, et se pose en défenseur acharné de la République. Cicéron croit à la force des institutions, à l’équilibre des pouvoirs, à l’importance de la loi (lex). Mais dans un monde où les armes parlent plus fort que les discours, il se retrouve de plus en plus isolé.

Hostile à César, puis à Marc Antoine, il publie les Philippiques, une série de discours virulents qui lui valent d’être proscrit. En 43 av. J.-C., il est exécuté. Ses mains et sa tête sont exposées au Forum.

Cicéron laisse pourtant un immense héritage : ses textes fondent une grande partie de la pensée politique occidentale. Pour lui, Salus populi suprema lex esto : « le salut du peuple doit être la loi suprême ».

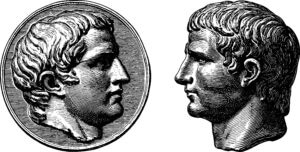

Auguste : l’architecte silencieux de l’Empire

Quand César meurt, son fils adoptif, Octave, n’a que 18 ans. Mais en quelques années, il écarte tous ses rivaux : d’abord Cassius et Brutus à Philippes (42 av. J.-C.), puis Marc Antoine à Actium (31 av. J.-C.). Il devient alors Auguste, « le vénérable », et inaugure un nouveau régime : le Principat.

Officiellement, il rend ses pouvoirs au Sénat. En réalité, il conserve l’imperium (commandement militaire), la puissance tribunicienne, et un contrôle discret mais total sur l’État. Il ne se dit jamais « roi » ou « dictateur » : tout est dans l’équilibre entre façade républicaine et autorité impériale.

Sous son règne (27 av. J.-C. – 14 apr. J.-C.), Rome entre dans la Pax Romana, une longue période de stabilité et de prospérité. Auguste réforme l’armée, l’administration, la fiscalité. Il organise le culte impérial et met la culture au service du pouvoir (ex : Virgile, Horace…).

S’il n’a pas inventé l’Empire, il lui donne une forme durable. Avec Auguste, le pouvoir ne se conquiert plus uniquement sur le champ de bataille, mais aussi dans l’image, le compromis et l’héritage symbolique.

Un héritage qui traverse les siècles

Tous les trois, malgré leurs destins bien différents, ont laissé un héritage important dans nos institutions, nos discours et notre culture politique.

César incarne encore aujourd’hui l’idée du pouvoir personnel fort : son nom reste associé à la décision rapide, à la conquête, mais aussi à la dérive autoritaire. Cicéron, au contraire, est devenu le modèle de l’homme de loi : ses discours et sa pensée politique ont marqué la Renaissance, les Lumières, et inspiré de nombreuses constitutions modernes. Quant à Auguste, il représente l’État stabilisateur, le dirigeant pragmatique qui sait équilibrer tradition et modernité.

Mais au-delà des individus, c’est le système politique romain lui-même qui a influencé durablement l’Occident : Sénat, République, séparation des pouvoirs, notion de citoyenneté… autant de concepts repris, adaptés, et toujours présents.

Ces figures sont restées dans l’histoire parce qu’elles symbolisent encore nos propres tensions, entre démocratie et autorité, entre rêve républicain et nécessité d’ordre. Rome n’est plus, mais sa politique, elle, ne nous a jamais vraiment quittés.

FAQ sur la politique romaine et ses figures emblématiques

Pourquoi la République romaine s’est-elle effondrée malgré ses institutions ?

Parce que ses institutions, conçues pour une cité-État, ont peiné à encadrer un empire immense, des ambitions personnelles croissantes et des crises sociales profondes. L’absence de mécanismes pour contrôler durablement le pouvoir militaire ou résoudre les conflits internes a aussi favorisé l’émergence de dirigeants autoritaires.

Quel rôle jouaient les alliances matrimoniales dans la politique romaine ?

Les mariages servaient de levier stratégique pour renforcer les alliances entre grandes familles. César a marié sa fille Julia à Pompée pour consolider leur pacte politique. Octave (futur Auguste) a aussi utilisé les unions, comme avec Livie, pour affermir son pouvoir. Ces alliances restaient toutefois fragiles et pouvaient se rompre rapidement.

Le Sénat romain avait-il un réel pouvoir à l’époque de César et Auguste ?

En théorie oui, mais en pratique beaucoup moins. Sous César, le Sénat est souvent contourné ou réduit au silence. Auguste conserve l’apparence d’un pouvoir sénatorial mais détient l’autorité réelle, transformant la République en un régime impérial sous une façade institutionnelle.

Qu’est-ce qu’un triumvirat et pourquoi ceux de Rome ont-ils échoué ?

Un triumvirat est une alliance politique entre trois dirigeants pour partager le pouvoir. Le premier (César, Pompée, Crassus) et le second (Octave, Antoine, Lépide) ont échoué à cause des rivalités internes, des trahisons et des ambitions personnelles. À Rome, le pouvoir finissait rarement par se partager durablement.

Quels mots ou concepts politiques actuels viennent de Rome ?

De nombreux termes comme « sénat », « république », « forum », « tribun » ou « empire » proviennent de la Rome antique. Le mot « césar » a donné naissance à « tsar » en Russie et « kaiser » en Allemagne, montrant l’influence durable de Rome sur la terminologie et les systèmes politiques modernes.