Les premières écoles romaines datent du IIIe siècle. Jusqu’alors, les savoirs dispensés étaient assez rudimentaires. À partir des guerres puniques, les Romains, tout en conservant à l’éducation un caractère privé, font de larges emprunts à la civilisation hellénique.

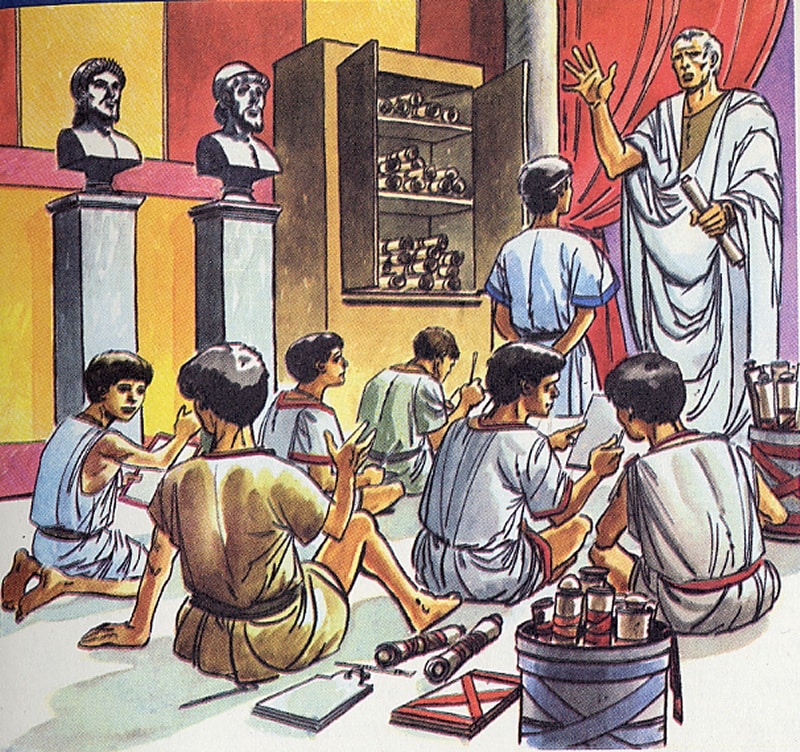

Les enfants de familles romaines riches ont le choix entre deux façons d’être instruits, choix fait par leurs pères. Ils peuvent être élevés à la maison, par un précepteur (praeceptor) ou aller à l’école (ludus), le choix le plus fréquent, afin d’y être instruits par le maître (magister). Le pédagogue (paedagogus) est un esclave chargé d’accompagner l’enfant à l’école, qui se situe dans le forum. Dans tous les cas, l’enseignement est fondé sur le par cœur et l’imitation, et le rythme est relativement lent. Si, d’une façon générale, ces enfants n’avaient guère de devoirs, ils étaient astreints à mémoriser des textes souvent incompréhensibles pour leur âge : s’il existait une pédagogie romaine, c’était lors du grammaticus et non du ludus qu’elle se manifestait.

Le ludus

Contraire aux écoles que l’on peut trouver en Grèce, l’école « ludus » est mixte et privée. Comme notre système actuel, les classes sont divisées selon les âges.

De 7 à 11 ans, l’élève est instruit par le magister ludi, qui lui apprend les lettres, les syllabes, les mots et les bases du calcul. Le magister ludi prend la suite de la nourrice. Si la nourrice devait façonner et nourrir le corps, le magister ludi devait nourrir l’esprit de l’enfant, comme l’explique Quintilien, dans son Institution oratoire. Pourtant, l’enseignement du magister n’est pas aussi doux que celui de la nourrice. Il était assez courant de punir les mains ou le dos de l’enfant à l’aide d’une ferula, véritable attribut du maître. La violence dans l’éducation était très présente à cette époque. Horace évoque sa jeunesse gâchée par son précepteur Orbilius, qui lui fit subir toutes sortes de sévices (d’où le terme d’orbilianisme utilisé plus tard pour évoquer l’usage des châtiments corporels). Malgré cela, certains professeurs sont restés célèbres, tel Livius Andronicus, esclave grec qui fut un des premiers tuteurs à utiliser des méthodes helléniques, ou encore Quintilien lui-même, professeur de la péninsule ibérique.

L’élève romain portait ses livres dans un cartable en forme de boite à chapeau, car ses cours formaient un long parchemin. Le papyrus, fragile, était mis bout à bout pour former le cours de l’élève.

Le grammaticus

Dès 11 ans, et jusqu’à 15 ans, l’élève se rend chez le grammaticus.

Il apprend à expliquer un texte, à découper des mots, des phrases, des vers. Tout comme aujourd’hui tout le monde ne continue pas d’étudier après le brevet, tous les élèves ne passent pas au grammaticus. Les filles et les garçons pauvres arrêtent leur apprentissage. Celui qui le poursuit est donc l’enfant de famille aisée, qui va continuer dans des matières plus diverses et, bien sûr, plus poussées. Il apprend donc l’explication de textes (notamment des auteurs classiques comme Homère et Tite-Live), la rédaction, quelques notions de géométrie, d’astronomie, de théorie musicale et de calcul.

Malgré la présence de matières scientifiques, l’enseignement littéraire est plus important que l’enseignement scientifique. En effet, les Romains, dans leur longue tradition orale, considèrent qu’il est nécessaire de maitriser parfaitement les bases de la langue, pour bien écrire, mais surtout bien parler. Il est important que chacun puisse exprimer clairement ses pensées et puisse argumenter. Ainsi, les jeunes Romains apprenaient à décliner et à conjuguer, mais ils consacraient la majeure partie de leur temps à la lecture et au commentaire des textes. Jusqu’au 2e siècle av. J.-C, cet enseignement se limitait à des auteurs latins, tels Plaute et Térence et, sous l’Empire, Virgile, Horace, Ovide, Cicéron, Tite-Live. Mais, sous l’influence de l’hellénisme, on se mit à lire et à expliquer les poèmes d’Homère et d’Hésiode, les comédies de Ménandre et les fables d’Esope.

Les études supérieures et à l'extérieur de Rome

Il existe, à la suite du ludus et du grammaticus, un troisième et dernier cycle d’études, mais peu d’élèves y participe.

Ce cycle est celui du rhetor (professeur de rhétorique), souvent enseignant d’origine grecque. Comme son nom l’indique, cette phase d’apprentissage se concentre sur la rhétorique mais aussi la littérature et la philosophie. Le romain avait comme carrière de rêve celle d’avocat, car elle lui permettait ensuite de continuer en politique. Les rhéteurs cherchent donc avant tout à former des hommes habiles à persuader un auditoire (ars dicendi). Mais ces cours ne faisaient pas l’unanimité chez les romains. Tacite par exemple, dans son Dialogue des Orateurs, dénonce le fait qu’en se coupant de son contexte d’énonciation, la rhétorique perd de sa substance. Plus encore, les romains pensaient pouvoir transformer tout un chacun en orateur, mais comme disaient Sénèque, c’est un enseignement qui ne prépare pas des hommes pour la vie, mais seulement des élèves pour l’école : Non vitae, sed scholae discimus.

Certains jeunes romains, dans la même position que vous aujourd’hui, eurent même la chance de poursuivre des études supérieures, sans Parcoursup néanmoins. Cycle encore plus élitiste, il prenait place à l’extérieur de Rome. Par exemple, Athènes était réputée pour ses écoles de philosophie. Toutes les sciences que les Romains apprenaient étaient donc grecques, soit par leur contenu, soit par leur origine. Les mots grammaticus et rhetor sont des mots grecs et les méthodes étaient celles des Grecs. Alors que c’est Rome qui conquit la Grèce, « Graecia capta jerum victorem cepit et artes intulit agresti Latio. – La Grèce conquise conquit son farouche vainqueur et porta les arts au sein du Latium rustique » (Horace. Ep. II.)

Néanmoins, pour exercer des fonctions dans l’administration romaine, gouverner des provinces et ou être sénateur, il semblait nécessaire d’être formé au droit romain et au fonctionnement de la cité. Le droit, à la différence de la grammaire et de la rhétorique, ne faisait pas l’objet, sous le Haut-Empire, d’un enseignement organisé ou contrôlé par l’État. La formation restait dominée par la tradition aristocratique, celle du tirocinium fori (apprentissage du forum). Les jeunes romains apprennent auprès de juristes chevronnés, qui bénéficient d’une reconnaissance officielle. C’était un système qui permettait la persistance de grandes familles d’hommes politiques par la transmission du droit qui était seulement élitiste.

Conclusion

Le système éducatif romain est un miroir de la société latine et une très bonne porte d’entrée pour comprendre son évolution et ses moeurs. On peut retrouver dans le ludus, la première partie de l’éducation, et dans le grammaticus, la seconde, les origines de notre propre modèle.