Quand on pense à la Rome antique, on imagine les empereurs, les temples et les victoires militaires. Mais on oublie souvent ceux qui ont pourtant joué un rôle central dans sa quête de puissance : les esclaves. Omniprésents dans la vie quotidienne, ils s’occupaient aussi bien des cuisines, des champs et des mines que des armées et des bibliothèques.

Dans une société où la liberté était un privilège, l’esclavage était la norme pour des centaines de milliers d’êtres humains. Il ne reposait pas sur la couleur de peau, mais sur la conquête, la dette ou la naissance. Et pourtant, derrière cette institution largement acceptée socialement, des formes de résistance, de révolte et parfois de libération existaient.

Qui étaient ces esclaves ? Quelle était leur condition ? Et pouvaient-ils espérer autre chose que la servitude ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article.

Qui étaient les esclaves romains ? Origines et statut

Dans la Rome antique, on ne naît pas tous égaux. Les esclaves peuvent venir de partout : prisonniers de guerre, enfants vendus par leur famille, débiteurs réduits en esclavage ou simplement nés dans une maison romaine comme vernae. Il n’y a pas de profil type : un esclave peut être un Thrace, un Grec, un Numide, un Gaulois ou un Syrien.

D’un point de vue juridique, l’esclavage est une « res », une chose, un bien appartenant à son maître. Il ne possède ni nom légal, ni filiation, ni droits. Il peut être vendu, loué, légué, voire puni à mort sans procès. Mais paradoxalement, c’est aussi un acteur de la romanisation : beaucoup d’esclaves parlent le latin, adoptent les coutumes romaines, et participent à la diffusion de la culture.

Certains historiens estiment qu’à certaines époques, les esclaves représentent jusqu’à un tiers de la population à Rome. Dans une société si dépendante du travail servile, l’esclave est partout, mais rarement entendu.

Une condition très inégale pour les esclaves : entre privilèges et brutalité

Tous les esclaves ne vivaient pas la même réalité. Dans une grande maison urbaine, un servus pouvait être cuisinier, coiffeur, secrétaire ou même le précepteur chargé d’enseigner les enfants. Instruits, bien traités, certains étaient presque intégrés à la famille. Mais ailleurs, leur existence était bien différente : dans les latifundia (grands domaines agricoles), dans les mines ou les chantiers, les esclaves travaillaient sans relâche, dans des conditions proches de la torture.

Cette diversité de traitement reflète une hiérarchie interne à l’esclavage romain. Certains esclaves urbains, appelés ordinarii, étaient assignés à des fonctions prestigieuses — gestion de la maison, comptabilité, soins médicaux. D’autres, comme les familia rustica, étaient cantonnés aux travaux les plus pénibles et invisibles, notamment dans les exploitations rurales. Cette répartition créait parfois des tensions entre esclaves eux-mêmes, renforçant l’idée que même dans la servitude, il y avait des rangs. L’image de l’esclave n’était donc pas figée : elle variait selon son utilité perçue, son lieu de travail, et le bon vouloir du maître.

Le quotidien était rythmé par la peur : peur du fouet (flagrum), de la prison ou de la crucifixion (crux). Tout dépendait du maître. Certains étaient cruels, d’autres bienveillants. Parfois, un esclave pouvait être récompensé par la liberté. En étant extrêmement fidèle, ou tout simplement chanceux, il pouvait être affranchi.

Résister ou fuir : formes de révolte et opposition des esclaves

Être esclave ne signifiait pas être soumis sans cesse. Certains fuyaient, d’autres sabotaient et quelques-uns se révoltaient. La fuite était courante, surtout dans les campagnes où le contrôle était plus difficile. Les villes étaient pleines d’avis de recherche pour esclaves disparus. D’autres ralentissaient volontairement le travail ou cachaient les outils, des formes plus discrètes mais efficaces de résistance.

Mais il y eut aussi certaines grandes révoltes ouvertes. La plus célèbre reste celle de Spartacus, en 73 av. J.-C. Gladiateur d’origine Thrace, il mena pendant près de deux ans une armée de dizaines de milliers d’esclaves. Ils affrontèrent les légions romaines et remportèrent plusieurs victoires avant d’être écrasés par Crassus. En représailles, Rome fit crucifier 6 000 prisonniers le long de la Via Appia.

Ces révoltes restent rares, mais marquantes. Elles montrent que même dans un système très hiérarchisé, les esclaves tentaient de refuser leur sort, au risque de tout perdre. Et elles révèlent aussi l’angoisse latente d’une société construite sur la domination.

L’affranchissement : une porte vers la liberté ?

Être affranchi n’était pas simple, mais pas impossible. La manu missio, acte juridique par lequel un maître libérait son esclave, pouvait se faire de plusieurs manières : devant un magistrat, par testament, ou même en public lors d’un banquet. L’esclave devenait alors un libertus (un affranchi), avec une existence légale propre.

Le libertus n’était pas totalement libre : il restait lié à son ancien maître (patronus) par des devoirs. Mais il pouvait posséder des biens, se marier légalement, ou exercer un métier. Certains arrivaient même à devenir de riches commerçants ou entrepreneurs.

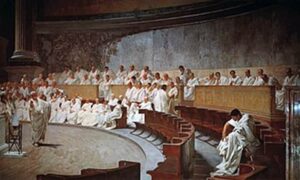

Cependant, l’accès à la vie politique restait fermé aux affranchis. Ce n’est qu’à la génération suivante, avec leurs enfants nés libres, que la pleine citoyenneté pouvait s’exercer. Malgré cela, l’affranchissement restait une lueur d’espoir dans un monde dominé par l’inégalité.

Une société bâtie sur la servitude

Les esclaves formaient les rouages invisibles mais indispensables de la machine romaine. Sans eux, pas de récoltes, pas de maisons entretenues, pas de livres copiés, pas de villes fonctionnelles. Ils étaient partout, et pourtant niés en tant qu’individus.

L’esclavage romain n’était pas un système figé. Il permettait parfois l’intégration, voire l’ascension sociale, mais au prix de sacrifices immenses. Si les résistances et les révoltes ont laissé des traces dans la culture populaire, elles restent rares face à la puissance du système.

Rome a donné son nom à la République et à l’Empire. Mais derrière la grandeur, elle a aussi maintenu pendant des siècles un ordre fondé sur la domination et la servitude humaine, intégré dans les mentalités, les lois, et même la langue.

FAQ sur l’esclavage dans la Rome antique

À quel âge pouvait-on devenir esclave dans la Rome antique ?

Il n’y avait pas d’âge minimum : un enfant pouvait naître esclave, être vendu très jeune par sa famille ou être réduit en esclavage à la suite d’une guerre. Certains étaient même élevés dès leur naissance pour servir un jour dans une maison romaine.

Y avait-il des esclaves dans les armées romaines ?

Oui, mais pas comme soldats. Les esclaves servaient souvent comme porteurs, cuisiniers, soigneurs ou assistants dans les camps militaires. Seuls les citoyens romains pouvaient être légionnaires, même si certains affranchis ont pu rejoindre les rangs plus tard dans l’histoire de l’Empire.

Les femmes esclaves avaient-elles un rôle différent des hommes ?

Oui. Les femmes étaient souvent affectées aux tâches domestiques (cuisine, couture, soins aux enfants) mais elles étaient aussi exposées à l’exploitation sexuelle. Certaines devenaient nourrices, servantes personnelles ou compagnes de leurs maîtres, de façon volontaire ou non.

Les esclaves avaient-ils une religion ?

Souvent, les esclaves conservaient leur religion d’origine, surtout s’ils venaient de régions récemment conquises. Mais beaucoup finissaient par adopter les dieux romains ou pratiquer des cultes domestiques. Certains cultes étrangers, comme ceux d’Isis ou de Mithra, attiraient particulièrement les esclaves.

Existe-t-il des témoignages directs d’esclaves de l’époque romaine ?

Très peu. Les esclaves n’avaient généralement pas accès à l’écriture ni à la parole publique. Ce que nous savons provient surtout d’auteurs libres (comme Cicéron ou Sénèque) et de documents juridiques. Quelques rares textes attribués à des affranchis existent, mais ils restent exceptionnels.