Comprendre le système immunitaire, c’est saisir comment notre corps lutte en permanence contre un monde rempli de microbes, virus, champignons ou cellules anormales. Chez l’humain, la défense comporte deux grandes équipes : l’immunité innée et l’immunité adaptative. Chacune a ses spécificités, son mode d’action, mais leur coopération fait la force de notre survie. Voyons en détail leurs différences clés, leur complémentarité et acteurs clés pour bien mémoriser l’essentiel.

Les bases : qu’est-ce que l’immunité ?

Le système immunitaire regroupe l’ensemble des cellules, barrières et molécules chargées de protéger l’organisme contre les agressions (virus, bactéries, substances étrangères, cellules cancéreuses).

Il existe deux grandes catégories de stratégies :

- L’immunité innée : première ligne de défense, rapide, universelle.

- L’immunité adaptative : seconde ligne, lente mais ultra-spécifique et dotée de mémoire.

« L’immunité innée correspond à des mécanismes de défenses primaires que nous avons dès la naissance. Quant à l’immunité adaptative, elle se construit au fil des années par le contact avec les microbes. Lorsque nous rencontrons un virus ou une bactérie, le corps en conserve la mémoire et le mode d’emploi pour les combattre par la suite.»

Dr Jean Tafazzoli, médecin généraliste

Immunité innée : la réaction rapide et générale

a. Définition et principes

L’immunité innée est présente dès la naissance, opérante immédiatement face à une agression. Elle ne dépend pas d’une exposition préalable à un agent pathogène et ne garde pas la mémoire des rencontres. La réponse est rapide, mais reste non spécifique : elle traite tous les envahisseurs de la même manière.

b. Les principaux acteurs

- Barrières physiques et chimiques : peau, muqueuses, sécrétions (salive, larmes, suc gastrique, mucus).

- Cellules sentinelles et effecteurs :

- Les phagocytes (macrophages, neutrophiles) qui « mangent » (phagocytent) les agents infectieux.

- Les granulocytes (éosinophiles, basophiles), essentiels face à certains parasites et lors d’allergies.

- Les cellules Natural Killer (NK), capables de détruire directement les cellules infectées ou cancéreuses.

- Les cellules dendritiques, véritables « espions », qui déclenchent ensuite l’immunité adaptative.

- Les ILC (Innate Lymphoid Cells), sentinelles tissulaires récemment découvertes.

- Mécanismes moléculaires :

- Protéines du complément, cytokines (messagers), interférons.

- Inflammation : rougeur, chaleur, douleur, gonflement, fièvre.

c. Les caractéristiques clés

- Intervention immédiate (quelques minutes à heures).

- Pas de spécificité fine : reconnaissance par des récepteurs « généraux » de motifs communs aux pathogènes (PAMP – patterns moléculaires).

- Pas de mémoire : toujours la même réponse face à la même cible.

Immunité adaptative : la force de la mémoire et de la spécificité

a. Définition et principes

L’immunité adaptative (ou acquise) se développe après la naissance, en rencontrant de nouveaux microbes. Elle est plus lente à s’activer (plusieurs jours), mais elle offre une spécificité extrême et, surtout, une mémoire : le corps garde la trace des « agresseurs », renforçant la défense lors d’une future infection par le même agent.

b. Les principaux acteurs

- Lymphocytes B

- Produisent des anticorps spécifiques qui neutralisent les microbes (immunité humorale).

- Lymphocytes T

- T auxiliaires (T4) : orchestrent la réponse immunitaire.

- T cytotoxiques (T8) : détruisent les cellules infectées (immunité cellulaire).

- T régulateurs : empêchent les réactions excessives.

- Cellules mémoires : gardent le souvenir du pathogène rencontré, réagissant plus vite et plus fort lors d’une nouvelle exposition.

c. Les caractéristiques clés

- Spécificité : chaque lymphocyte reconnaît une seule structure d’antigène.

- Mémoire : réactivation rapide et efficace lors d’une nouvelle infection identique (principe des vaccins).

- Adaptabilité : création de nouveaux récepteurs par recombinaison génétique.

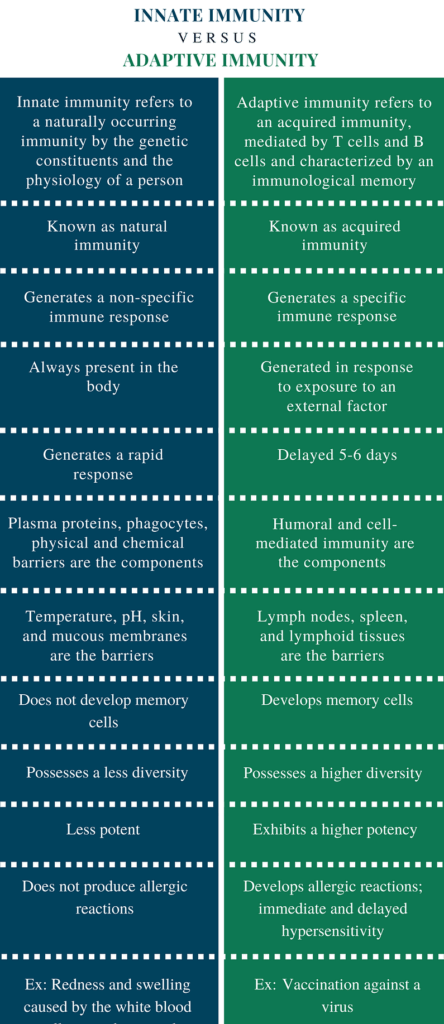

Tableau comparatif : immunité innée vs adaptative

| Caractéristique | Immunité innée | Immunité adaptative |

|---|---|---|

| Apparition | Dès la naissance | Au cours de la vie, après contact |

| Rapidité | Immédiate (minutes, heures) | Retardée (jours) |

| Spécificité | Non, motifs communs | Oui, un pathogène particulier |

| Mémoire | Non | Oui (cellules mémoire) |

| Principaux acteurs cellulaires | Phagocytes, NK, ILC | Lymphocytes B et T |

| Mécanismes humoraux | Complément, cytokines | Anticorps (immunoglobulines) |

| Exemples | Peau, fièvre, phagocytose | Réponse après vaccination, allergies |

La complémentarité : un système à deux vitesses

a. Un relais efficace

- L’immunité innée intervient en premier pour neutraliser sans délai la menace.

- Si le pathogène échappe ou persiste, l’adaptative prend le relais, cible le microbe dans le détail et organise la destruction « chirurgicale ».

- Les cellules de l’inné préviennent, guident et « informent » celles de l’adaptatif (ex: les cellules dendritiques activent les lymphocytes en présentant l’antigène « découpé »).

b. Coopérations moléculaires et cellulaires

- Cytokines et interférons produits par l’inné activent les lymphocytes.

- Les anticorps favorisent la phagocytose par les macrophages.

- Des anomalies de ce dialogue provoquent des déficits immunitaires, allergies ou maladies auto-immunes.

Exemples concrets

A. Coupure infectée

- Immunité innée : macrophages et neutrophiles phagocytent les bactéries, déclenchent l’inflammation (douleur, chaleur).

- Immunité adaptative : quelques jours après, lymphocytes spécifiques dirigent la production d’anticorps, détruisent les bactéries restantes, gardent la mémoire du germe.

B. Vaccination

- On injecte un agent microbien atténué ou inactivé : la première réponse est innée, qui prépare le terrain, puis adaptation : anticorps et cellules mémoire spécifiques du pathogène vaccinal, conférant une immunité durable contre la maladie.

C. Maladies immunitaires

- Déficit de l’inné : infections récurrentes dès l’enfance (par déficit en phagocytes p.ex.)

- Déficit de l’adaptatif : pas de mémoire, infections graves à répétition (ex. SIDA – destruction des lymphocytes T)

Astuces pour tout retenir

- Innée = immédiate, générale, pas de mémoire (« pompiers de garde »)

- Adaptative = lente, précise, garde en mémoire (« des détectives spécialistes du pathogène »)

- Dialogue : sans l’innée, pas d’alerte ni d’activation de l’adaptative ; sans l’adaptative, pas de protection durable ni de réponse « sur-mesure ».

Quiz : teste ta compréhension !

- Quelles sont les premières cellules recrutées sur une infection cutanée ?

- Pourquoi l’immunité adaptative prend-elle plusieurs jours à se déclencher ?

- Quel est l’intérêt de la « mémoire immunitaire » ?

- À quoi sert le système du complément ?

- Donnez un exemple où la coopération innée-adaptative est indispensable.

Réponses :

- Les phagocytes (neutrophiles, macrophages).

- Il faut sélectionner, activer et multiplier les lymphocytes spécifiques du pathogène.

- Elle protège rapidement et efficacement contre une réinfection.

- C’est une cascade protéique qui marque et détruit les microbes, facilitant la phagocytose.

- Toute infection qui nécessite une élimination totale et durable du microbe (ex : tuberculose, varicelle, vaccination).

Pour dépasser le bac : innovations et pistes d’avenir

1. Immunothérapies : modulation ciblée de la réponse immunitaire

L’immunothérapie regroupe toutes les techniques qui visent à amplifier ou inhiber la réponse immunitaire du patient, selon la pathologie visée. Autrement dit, on soigne en stimulant ou calmant le système immunitaire :

- Stimulation : on peut stimuler le système immunitaire pour l’aider à détruire des cancers par exemple.

- Désactivation/modulation : on peut aussi le calmer ou le moduler pour éviter qu’il attaque le corps lui-même, comme dans les cas de greffes ou de maladies auto-immunes.

Les débats soulevés

- Risque de déséquilibre : Stimuler trop fort peut provoquer des réactions dangereuses (comme des maladies auto-immunes). Calmer l’immunité peut fragiliser l’organisme face aux infections.

- Coût et accessibilité : ces traitements coûtent souvent très cher, ce qui pose la question de leur accès pour tous.

- Individualisation : chaque patient réagit différemment. Il faut donc des traitements personnalisés, ce qui n’est pas simple.

- Limites et dérives : échecs fréquents, effets secondaires imprévisibles, sélection de souches tumorales résistantes.

- Questions éthiques : acceptabilité des « traitements sur-mesure » au détriment de l’équité de santé, priorité donnée à l’innovation sur l’accessibilité.

2. Les cellules ILC (Innate Lymphoid Cells) : nouveaux ponts entre immunité innée et adaptive

Les cellules lymphoïdes innées (ILC) sont un type récent de cellules du système immunitaire, importantes pour :

- Réagir très vite aux infections ou agressions.

- Aider à déclencher la réponse immunitaire plus spécifique des lymphocytes.

Ces cellules se trouvent surtout dans les tissus comme la peau ou les muqueuses et sont essentielles pour bien contrôler l’inflammation. Elles établissent un pont fonctionnel entre l’immunité innée (rapide, non spécifique) et l’immunité adaptative (spécifique et à mémoire).

Les enjeux scientifiques et cliniques

- Maladies auto-immunes et immunodéficiences : les anomalies des ILC pourraient expliquer certaines pathologies auto-immunes (IBD, psoriasis, asthme…) ou déficits immunitaires, ouvrant la voie à de nouveaux traitements ciblés et à des diagnostics de susceptibilité plus précis.

- Dialogue inné/adaptatif : leur rôle en tant que « chefs d’orchestre » de l’inflammation et de la tolérance suscite de grands espoirs dans la compréhension et la gestion des maladies chroniques.

- Mais manipuler ces cellules en médecine nécessite encore beaucoup de recherches. Est-il légitime de manipuler ces cellules encore peu comprises hors cadre strictement expérimental ?

- Diagnostic prédictif : l’utilisation de profils ILC pour anticiper des maladies pose la question de l’accès aux données, du consentement et des usages non médicaux (assurances, emploi).

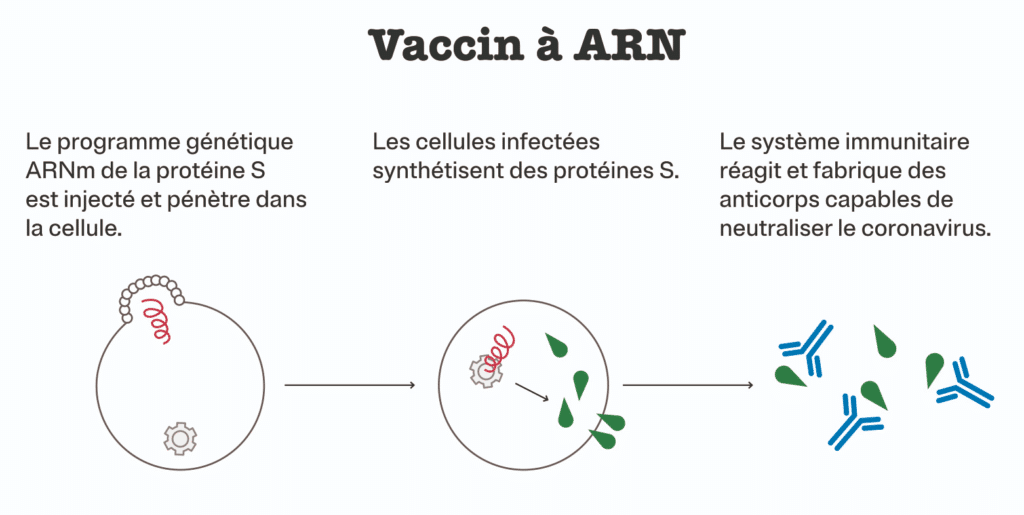

3. Vaccins à ARNm : : une nouvelle façon d’apprendre au corps à se défendre

Les vaccins à ARNm fonctionnent en donnant à nos cellules les instructions pour fabriquer une partie du virus (comme la protéine Spike du coronavirus), ce qui prépare notre système immunitaire à le reconnaître et le combattre.

Avantages :

- Ils sont rapides à concevoir et à produire.

- Ils ne contiennent pas de virus vivant.

- Ils créent une bonne mémoire immunitaire, utile pour protéger sur le long terme.

- Ils ouvrent la voie à des vaccins contre d’autres maladies et même des thérapies personnalisées.

Les questions importantes :

- Certaines personnes ont des doutes ou des craintes sur ces vaccins, surtout parce que la technique est nouvelle.

Conseils méthodologie, ressources utiles et erreurs fréquentes

- Retenez les mots phares : « spécificité », « mémoire », « barrières », « cellules phagocytaires », « lymphocytes ».

- Ne confondez pas anticorps (B), cytotoxicité (T), phagocytose (macrophages/neutrophiles).

- Pensez à l’ordre des réponses : innée avant adaptative.

- Mobilisez les schémas : différenciez les acteurs et leurs rôles.

- Argumentez toujours la complémentarité : aucun système ne suffit seul !

Ressources recommandées

- Outils interactifs : simulateurs d’immunité, TP virtuels sur l’immunité microbienne.

Conclusion

L’immunité innée et l’immunité adaptative fonctionnent main dans la main, formant un bouclier protecteur, modulable et évolutif. Leur complémentarité explique l’extraordinaire capacité du corps à se défendre dans un univers microbien en perpétuelle évolution. Maîtriser ces notions, c’est non seulement réussir brillamment l’épreuve du bac, mais aussi comprendre comment nous restons en vie, jour après jour, grâce à ces sentinelles invisibles et pourtant si puissantes.