Quand on lit les textes antiques ou qu’on visite les ruines romaines, un détail frappe vite : les femmes sont rarement au premier plan. Pas de Sénatrices, pas de généraux, pas de grandes oratrices. Et pourtant, le rôle des femmes était très important dans la Rome antique.

La femme romaine n’a ni droit de vote, ni carrière politique. Elle ne fait pas la loi, elle ne la prononce même pas. Mais cela ne veut pas dire qu’elle ne joue aucun rôle. Aux côtés des figures masculines de la République et de l’Empire, il y a souvent une mère, une épouse, une sœur, une prêtresse. Des femmes discrètes, mais loin d’être effacées.

Dans cet article, on va explorer ce que pouvait être la place d’une femme dans la société romaine. Entre statut légal limité, responsabilités domestiques, rôle religieux ou influence politique indirecte, elles avaient bien plus d’impact qu’on ne le croit.

Statut juridique : une citoyenne sans citoyenneté

La femme romaine est citoyenne par sa naissance, mais cela ne signifie pas grand-chose juridiquement. Contrairement aux hommes, elle ne vote pas, ne peut pas devenir magistrate, et n’a aucun rôle politique officiel. Elle est donc présente dans la société, mais absente des institutions.

Sur le plan légal, elle reste toujours sous l’autorité d’un homme. D’abord son père, par la patria potestas, puis son mari, si elle se marie cum manu (sous sa main). Mais à partir du Ier siècle av. J.-C., le mariage sine manu devient plus courant : elle reste alors sous la tutelle de son père, ce qui peut paradoxalement lui offrir un peu plus d’autonomie si celui-ci meurt.

La femme peut posséder des biens, recevoir un héritage, mais a souvent besoin d’un tuteur légal pour en gérer l’usage. Cela dit, à mesure que le droit romain évolue, certaines femmes (notamment les mères de trois enfants sous Auguste) obtiennent plus de libertés.

Donc non, la femme romaine n’est pas juridiquement égale. Mais elle n’est pas non plus sans pouvoir : son statut évolue, et avec lui, sa place dans la société.

Dans la sphère privée : maîtresse de maison et mère de famille

Dans la société romaine, le rôle principal de la femme se joue à la maison, dans la sphère domestique. Elle y est à la fois épouse, mère, gérante, parfois même cheffe d’orchestre discrète de la famille.

La matrona, la femme mariée, doit faire preuve de pudicitia (pudeur), de fidélité et de discrétion. Elle incarne les valeurs morales de la famille, et à travers elle, celles de Rome. Elle organise les repas, surveille les esclaves, gère l’entretien de la maison, et surtout élève les enfants, du moins dans les familles riches, où elle supervise même les précepteurs.

Certaines femmes, surtout dans les milieux aisés, peuvent aussi gérer les affaires du mari en son absence, voire administrer leurs propres biens, surtout sous l’Empire. Mais toujours dans les limites imposées par la loi et les mœurs.

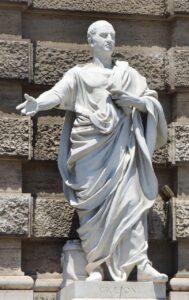

Un modèle célèbre ? Cornélie, mère des Gracques, connue pour son éducation rigoureuse et son dévouement. Elle est célébrée non pour ce qu’elle a fait publiquement, mais pour les fils qu’elle a donnés à Rome, Tibérius et Caïus Gracchus. Un rôle essentiel, mais toujours pensé à travers l’homme.

Espaces d’influence : religion, culture et pouvoir

Même sans rôle politique officiel, certaines femmes romaines ont eu une influence réelle sur la société, la religion, et parfois sur le pouvoir.

Dans le domaine religieux, elles peuvent devenir Vestales, des prêtresses vierges au service de Vesta, déesse du foyer. Respectées et influentes, elles jouissent d’un statut unique : elles gèrent leurs biens, participent aux cérémonies publiques, et peuvent intervenir dans des affaires judiciaires. D’autres femmes sont sacerdotes, c’est-à-dire prêtresses dans des cultes spécifiques.

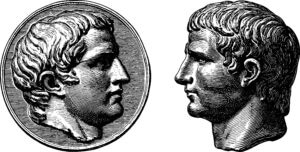

Dans les élites, certaines prennent la parole à leur manière. Elles financent des bâtiments, laissent des inscriptions, apparaissent sur des fresques, font graver des louanges à leur vertu. D’autres entrent dans l’histoire pour leur rôle dans les coulisses du pouvoir : Livie, épouse d’Auguste, a participé à la légitimation du régime impérial. Agrippine, mère de Néron, ira jusqu’à manœuvrer pour mettre son fils sur le trône.

Côté culture, on connaît Sulpicia, poétesse du Ier siècle av. J.-C., dont les textes parlent d’amour avec franchise. Ce sont des exceptions, mais elles montrent bien que les femmes savaient se faire entendre, même discrètement, dans un monde pensé par et pour les hommes.

Une place en marge, mais essentielle

On pourrait croire que les femmes romaines, parce qu’elles sont exclues des institutions, ne comptent pas. Ce serait une erreur. Leur rôle est structurel, même s’il est rarement officiel.

Elles assurent la transmission des valeurs, la continuité de la famille, l’organisation du foyer, et parfois même les réseaux d’alliance. Elles sont présentes dans les rituels religieux, dans les cérémonies, dans l’éducation, dans la mémoire collective. Les épitaphes gravées sur les tombes louent souvent leur fides, leur pudicitia, leur rôle de mère et d’épouse exemplaire.

Au fil du temps, leur visibilité augmente : on trouve plus de noms féminins dans les sources, plus de représentations dans l’art, plus de reconnaissance dans les lois. Sous l’Empire, certaines femmes deviennent même de vraies figures publiques, sans jamais avoir été élues à quoi que ce soit.

Leur pouvoir est indirect, culturel, relationnel. Mais il est bien réel. Et il pose une question toujours actuelle : faut-il occuper le devant de la scène pour avoir de l’influence ?

En résumé : le rôle des femmes dans la société romaine

Les femmes romaines n’ont pas eu de droit de vote, pas de carrière publique, pas de rôle officiel dans la cité. Et pourtant, elles ont joué un rôle fondamental dans la société romaine.

Par leurs gestes du quotidien, leur rôle dans la famille, leur participation aux cultes, leur place dans les récits… elles ont porté une part de l’identité romaine. On ne les voit pas toujours dans les textes, mais elles sont partout dans les faits.

Elles n’étaient pas au centre du pouvoir, mais elles en occupaient les marges. Et c’est peut-être dans ces marges-là que se dessine, en creux, une autre histoire de Rome.

FAQ : tout savoir sur le rôle des femmes dans la Rome antique

Les femmes romaines recevaient-elles une éducation formelle ?

Oui, surtout dans les familles aisées. Elles apprenaient à lire, écrire, compter et connaître les grands auteurs latins et grecs. Cette culture leur servait à gérer un foyer lettré, tenir une correspondance ou soutenir la carrière d’un mari.

Pouvaient-elles voyager seules dans l’Empire romain ?

Les femmes de haut rang voyageaient souvent avec un entourage d’esclaves ou de proches. Certaines pouvaient se déplacer seules pour affaires ou pour gérer des domaines, mais la sécurité et la bienséance imposaient un accompagnement dans la plupart des cas.

Comment la mode et l’apparence servaient-elles à exprimer leur statut ?

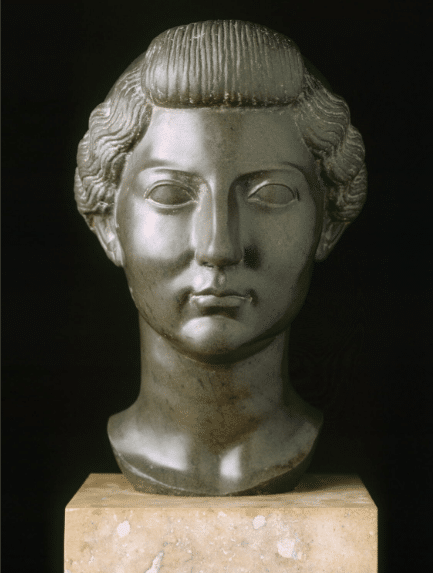

La tenue vestimentaire marquait fortement la position sociale : la stola signalait la femme mariée respectable, tandis que les bijoux et coiffures élaborées affichaient richesse et prestige. Les impératrices lançaient souvent des tendances imitées par les élites.

Existe-t-il des textes écrits par des femmes romaines ?

Oui, même s’ils sont rares. On connaît par exemple les poèmes de Sulpicia, qui parle d’amour avec franchise, ou les lettres de certaines aristocrates. Ces écrits donnent un aperçu précieux de leur sensibilité et de leur rôle intellectuel.

Que nous apprennent les représentations artistiques des femmes romaines ?

Les portraits, fresques et statues les montrent comme épouses vertueuses ou mères idéales, mais révèlent aussi leur richesse et leur influence. Les impératrices utilisaient leur image pour soutenir la légitimité de leur dynastie.